在20世纪的中国历史中,有些闪耀着璀璨的光芒的时刻,深刻地改变了一个国家的命运。而中国的「两弹一星」工程,正是这样一个辉煌的里程碑。它不仅是科技的突破,更是民族自信心的提升。在这段历史中,钱学森,这位被誉为「中国导弹之父」、「核弹之父」的杰出科学家及其专家团队成为了这场伟大事业的灵魂人物。今天,让我们一起走进那个激动人心的时代,感受科技与理想交织的力量。

回顾上世纪50年代、60年代,中国刚刚经历了艰苦的抗战和内战,国家百废待兴。当时面对严峻国际形势的背景下,为抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈。50年代中期,以毛泽东同志为核心的第一代党中央领导集体毅然做出发展导弹、核弹、人造地球卫星,突破国防尖端技术的战略决策。

1964年周总理宣布原子弹爆炸成功

1956年,研制导弹、原子弹被列入中国的12年科学技术发展规划。仅用4年时间,1960年中国成功发射了第一枚自主研究的导弹。1964年中国研制的第一颗原子弹爆炸成功。1967年又爆炸成功了第一颗氢弹。1970年我国用长征号运载火箭,成功发射了第一颗人造地球卫星东方红一号。成为继苏联、美国、法国、日本之后,世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

东方红一号地球卫星

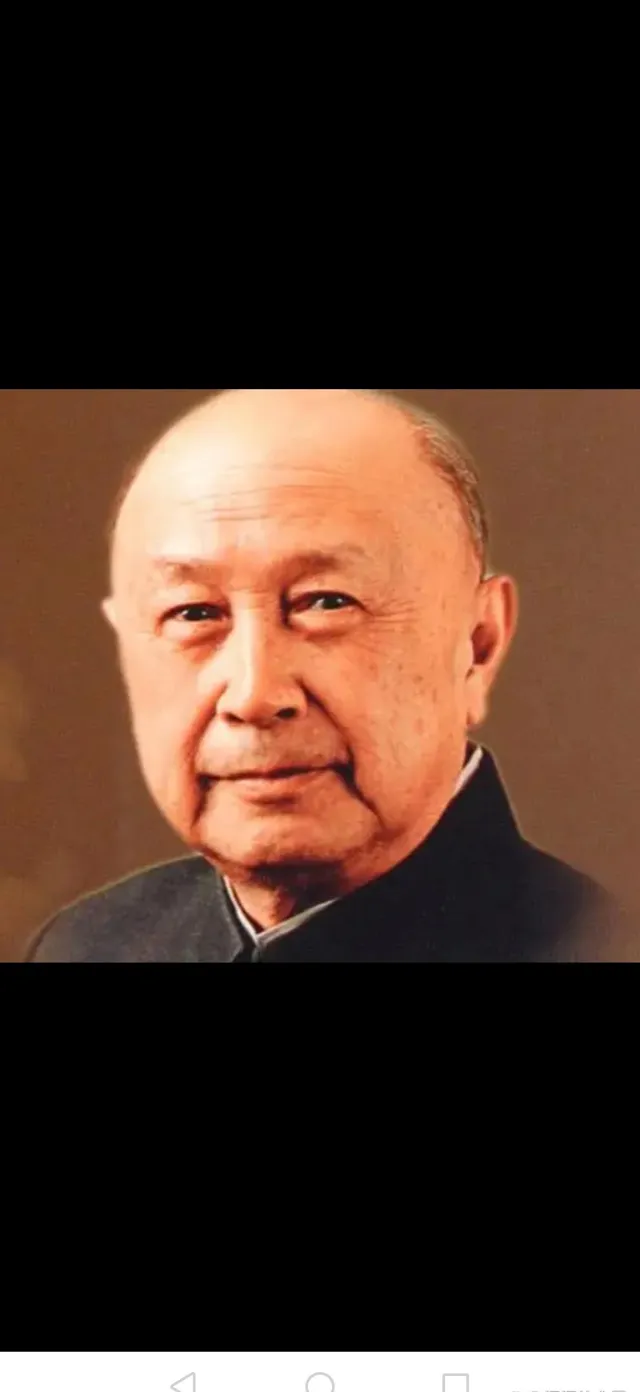

这一系列成就的背后,是无数科学家、工程师和技术人员的辛勤付出和不懈努力。正是他们的智慧和奉献,才让我们在短短的十几年间实现了从无到有的伟大飞跃。钱学森,这位被誉为「中国导弹之父」和「中国核弹之父」的科学家,正是这一伟大事业的核心人物之一。他的贡献,不仅体现在技术上,更在于他为国家培养了一大批优秀的科技人才,推动了中国科技的整体发展。

钱学森,1911年出生于浙江杭州,从小就展现出过人的聪慧。留学美国后,他在火箭技术和空气动力学领域取得了卓越的成就。然而,面对祖国的召唤,他毅然选择回国。1955年,钱学森回到新中国,开始了他在导弹和航天事业上的艰苦探索。

著名科学家钱学森

作为中国导弹和航天事业的奠基人,钱学森不仅是一位科学家,更是一位具有远见卓识的战略家。他深知,科技的进步不仅仅依赖于理论,更需要实践与团队的协作。他在科研团队中倡导「理论与实践相结合」的理念,培养了一批又一批优秀的科研人才,为中国的「两弹一星」事业打下了坚实的基础。

「两弹一星」的成功离不开科研团队的共同努力。在这个团队中,有许多像钱学森一样的杰出人才,他们在各自的领域中默默奉献,攻克了一个又一个技术难关。正是因为有了这些人的共同奋斗,中国才能在短短的几年间实现如此巨大的飞跃。

在这个过程中,科学家们面临着巨大的压力和挑战。资源的匮乏、技术的落后、外部的制裁……每一个困难都可能成为前进路上的绊脚石。然而,正是这种艰苦的环境,锻造了他们坚韧不拔的意志和无畏的精神。他们不仅是在进行科学实验,更是在为国家的未来而战斗。

「两弹一星」的伟大成就,不仅仅是技术上的突破,更是精神上的传承。钱学森和他的团队用实际行动诠释了什么是爱国精神、什么是科学精神。他们在艰苦的条件下,坚守初心,勇往直前,最终创造了辉煌的成就。

在今天,科技的竞争愈发激烈,我们更需要这种精神。无论是在科研领域,还是在其他行业,创新与坚持都是推动社会进步的重要力量。我们应继承和发扬「两弹一星」精神,鼓励更多的年轻人投身于科学事业,为国家的未来贡献自己的智慧和力量。

回望「两弹一星」的辉煌历程,我们不仅感受到科技的力量,更看到了民族团结的伟大力量。钱学森和他的团队在国家最需要的时候挺身而出,用他们的智慧和汗水为中国的未来铺就了一条光辉的道路。

在新时代的征程中,我们应继续发扬这种精神,勇于创新,敢于担当。科技的未来是属于每一个努力奋斗的人。让我们一起,向着星辰大海,迈出更加坚定的步伐!