这是我去年12月在重庆大学MBA【悦独会】分享的展示PPT和演讲稿——关于城市更新的一点小小的感悟和见解,希望能起到抛砖引玉的作用。

这次悦独会我想给大家分享当下的热门话题——「城市更新」

2019年有一部热门的电视剧【长安十二时辰】而这部电视剧在场景、服饰和言行上也较真实地还原了大唐盛世时期的长安。长安城主要分为三部分:宫城、皇城和外郭城。在剧中长安城的外郭城被划分为108坊,所谓的坊,大家可以把它理解为现代城市中街区,不同的坊也被赋予了不同的功能,比如剧中多次提到的怀远坊,就是安置许多外来胡人的地方,而「怀远」二字,也取自于怀柔远夷之意。正如诗句所描述,长安城被街道切割划分成不同的街坊,这种形式已经具有现代化城市规划的雏形。

然而,长安也不是一天一年一朝建成的,大唐的长安是经过了隋朝,魏晋南北朝,两汉,春秋战国,甚至更远的新石器时代发展而来。在早期人类原始的村落,如同图片中的云南翁丁村,依山而建,缺乏明显的规划,建筑材料就地取材,多以茅草竹木建成。这是城市的幼年时代。

唐朝往后一千多年,城市的发展已经不限于大地平面,人类开始向天空索要活动空间,于是我们看到了上海陆家嘴,看到了600多米上海中心,我们也可以窥见未来城市的发展方向,就如同科幻电影【流浪地球】中描述那样,我们的目标是星辰大海。

然后我们再看看所处的山城重庆,其最有代表性的地方——朝天门。朝天门的前世今生,由水流沙坝的吊脚楼码头,变成高楼林立的商业中心,也经过了几代人好几轮的推倒重建。

所以,广义上的城市更新其实是随着人类历史的发展长期伴随的,由原始村落变成长安城再变成陆家嘴。但今天我们着重谈的城市更新,是特指近年来对城市建成区(包括旧工业区、旧商业区、旧住宅区、城中村及旧屋村等)内具有基础设施亟需完善、环境恶劣或现有土地用途、建筑物使用功能明显不符合社会经济发展要求等情形之一的区域,根据城市规划和规定程序进行以综合整治、有机更新或者拆除重建为主要方式的活动。

在国家宏观政策方面,十四五规划提出城市更新的概念—以人为核心的新型城镇化进程,大家可以看到这次特地强调了以人为核心。同时,2020中央经济工作会议也明确指出—要实施城市更新行动,推进城镇老旧小区改造,高举城市更新+新基建双轮驱动扩大内需。

紧跟宏观战略目标指引的方向,前不久住建部出台了【关于开展第一批城市更新试点工作的通知】,明确我们是要做因地制宜、可复制、可推广的项目。有幸重庆的渝中区和九龙坡区被列入到第一批城市更新的试点区域中,各位,市场和时机已在眼前。

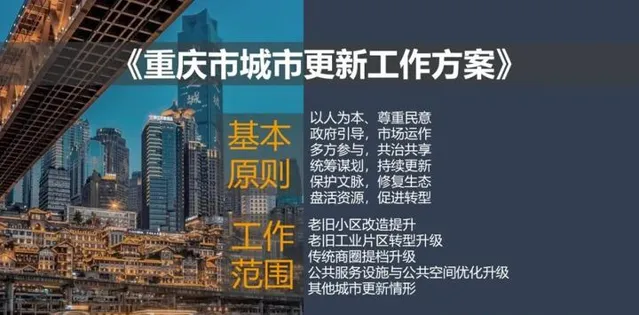

同样咱们重庆市自己也把城市更新的政策分解到了基本原则和工作范围,大家可以看到,我们也是把以人为本,放在了原则的第一位,说明思想和中央是高度统一的。然后工作范围,尤其是老旧工业片区转型升级的这一点上,重庆作为工业城市,在原主城区范围内有大量的工矿企业,而随着城市的发展,这些工矿企业逐步向郊区搬迁,而遗留下的工厂旧址,就成为了工业棕地,城市更新就是让这类土地改头换面,焕发出新的活力。

比如,大渡口片区,就是在以前重钢厂房旧址的基础上,通过棕地治理重新修建商品房住宅,而同时,政府也保留了一部分工业遗存,改造成工业博物馆,成为了城市的公共活动空间。另外,就是传统商圈的提档升级,交通堵塞,停车难,传统购物要向体验式消费转型。比如,离我最近的观音桥商圈,九街,建新东路,观音桥环道就因为交通拥堵,给消费购物带来不好的体验,而城市的新兴阶层现在更愿意到北边的新建的商业中心如光环,财富中心等地方进行购物消费。

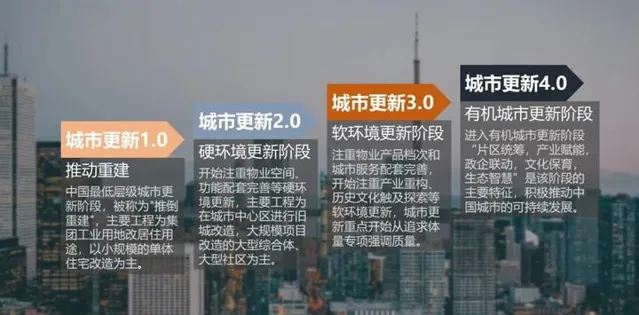

那么即使是现代意义上的城市更新,其实我们国家已经推动了多轮。我参考戴德梁行的研究报告,把我国的城市更新分为了4个阶段。第一个阶段,推倒重建,这也是最原始的阶段。也就是上世纪80年代中期开始,伴随着国营企业的改制,一些工矿企业破产倒闭,土地被政府收回后拍卖给开发商,厂办宿舍改变为现代化的住宅小区,现在的房地产企业,很多就是在那个时候开始发家。第二个阶段,硬环境更新阶段,随着社会经济发展,商业氛围越来越浓,人们的居住环境不仅限于「住」这个字,还需要消费,娱乐等活动空间,所以我们看到了各种街区商业,mall,综合体等加入到了房地产开发的范畴里,那么这个时代大约是90年代至10年,这是房地产开发商的黄金时代。那么2010年以后,尤其是经历了08年全球范围的金融危机后,尤其是这次金融危机是由美国的次级房贷所引爆的。那么国家对于房地产开发,就有所警觉,不能任由市场无顾虑的疯狂扩张。这就迎来了城市更新3.0,软环境更新阶段。而这个阶段,我们不再一味强调大拆大改,而是综合考虑人文社会,邻里关系,物业服务等诸多方面。那么城市更新的4.0呢?有机城市更新中的有机二字,我个人理解是考虑的人与环境的和谐共存,让城市的更新具有可持续性的发展,是满足低碳环保的新型建设模式,也契合了「碳中和」、「碳达峰」的国家战略目标。

那么我们回过头来,为什么国家要如此重视城市更新呢?

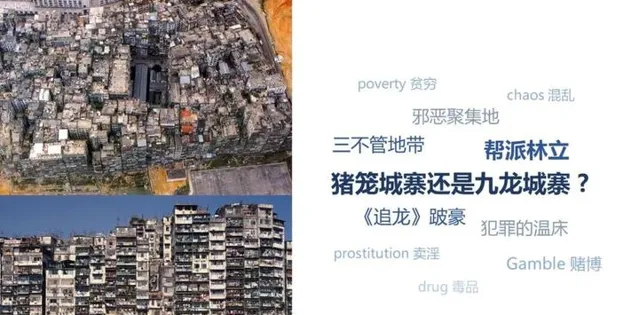

我想以一些电影的桥段和场景来说明。「包租婆,怎么突然之间没水了呢?」。给电影里最帅的角色酱爆带来如此尴尬的场面,包租婆难辞其咎,甚至她还威胁租户说「逢一、三、五停水,二、四、六间歇性供水」。【功夫】这部电影很大一部分场景是在一座搭建的叫做猪笼城寨的建筑中拍摄的,而猪笼城寨这种建筑形式我们也称作筒子楼。右边的这两张图,是真实版的猪笼城寨——上海市隆昌公寓,建于1930年左右,被用于为公共租界巡捕房的办公和关押犯人,后来被改造成职工宿舍,再后来被附近的上班族和经商者租赁。曾经这栋楼是上海最先使用煤气和自来水的地方,但时过境迁,过时的设计规划和陈旧的配套设施,已经远远不能满足现代人的生活需求,比如在采光通风方面,还存在无窗的「黑楼梯」;交通动线局促,毫无私密空间可言;管线泵房年久失修,导致无法正常供水。所以包租婆威胁他们说停水,还真有可能是迫不得已的管制措施。

说起猪笼城寨,我们不得不联想到香港的九龙城寨。九龙城寨现在物理上已经消失,但却又活在诸多影视作品中,尤其成为赛博朋克爱好者的圣地。这种违章搭建,野蛮生长的贫民窟,除了在硬件上无法跟上现代生活的需求外,在软件文化方面也存在诸多隐患。比如港片【追龙】中传奇黑帮人物跛豪,就是从九龙城寨起家的,所以九龙城寨在那个特定的年代,成为了犯罪的温床,黑帮的圣地,是现代城市文明之癌。当然从艺术方面,这样的贫民窟给我们的创作提供的灵感和素材,但在真实世界中,我想大家都不愿意生活在这样的环境中。

综合上面两个场景,那么我们可以把城市更新的对象,既棚户区,城中村,贫民窟,在社区服务和公共空间方面的弊端,简要的总结为以下五个方面。娱乐活动单调,比如很多时候我们路过这些老旧城区的时候,会发现一些奇奇怪怪的门店,一群穿着清凉的小姐姐,坐在门口的沙发上,一边烤火一边玩手机,而且这种店都很喜欢把灯光弄成红色或者粉红色,不知道她们是干什么的。景观绿化为零,这是客气的说法,往往我们看到的场景,可以用脏乱差的概括,良好的景观生态能让人心情愉悦,恶劣的环境让人变得戾气丛生。儿童活动场地的缺乏,重庆话里有一个词叫「街娃」,字面意思是街上长大的孩子,衍生的意思就是成天在街上晃荡,游手好闲的年轻人。本来「街」是一个中性的字眼,但在特定的环境中,小朋友在这样的环境中嬉戏玩耍,人生安全得不到保证,成长氛围也良莠不齐。体育空间单一,你们远看是一个篮球场,但实际可能是坝坝舞的舞台,也可能是小摊小贩的自发市场。文化氛围稀薄,在这样的环境中,连贴在墙上的宣传标语都不太用心,又怎么能搞好文化方面的氛围呢。

除了上述问题外,在硬件方面老旧社区同样有所缺失,比如智能化方面,「牛皮癣」广告成为主要的信息发布方式。安防监管方面,缺乏安监系统,难以进行实时有效管理。消防问题,杂乱无章,乱打乱设的电线很容易引起电路走火。狭窄街道导致消防车无法进入。停车困难,缺乏足够多的地下车库和停车位,导致乱停乱放现象堵塞交通,甚至消防车道。污水横流,管网设施陈旧导致排污系统堵塞,遇到暴雨还可能招致街道被淹。

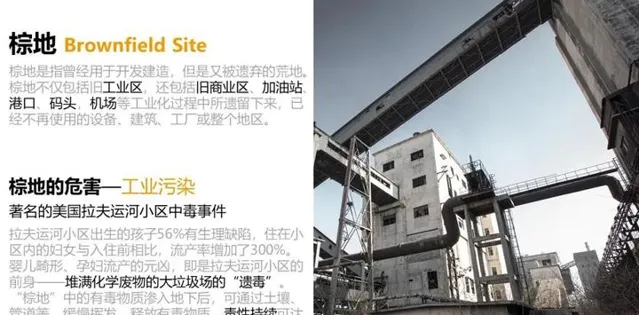

同样,还有前面提到的关于工业棕地的问题,棕地不仅包括旧的工业区,还包括旧商业区、加油站、港口、码头,机场等,北京最著名的798就是由废弃的工业厂区改造成了文创产业园。当然棕地最大的问题就是,土地和环境的污染,这些是来自曾经的工业废气,废水,弃渣等包含有害化学物质造成的长期性的污染,这些物质的毒性可能会持续上百年。历史上出现过这样的中毒事件,比如著名的美国拉夫运河小区中毒事件,导致了流产,婴儿畸形等。这些土地是不能直接拿来进行建设的,必须要进行综合治理后,达到国家标准要求,才能投入到后续建设。

然后再有就是社会性的问题,也是令年轻人头痛的问题——房价。2020年全国房价收入比上升至9.2,尤其是一线城市,年轻人买房几乎成为了可望不可求的事。虽然最近报道说人口出生率持续下滑,但大城市人口集中现象依然严重,我国共有91个城市人口在500万以上,这些城市的总人口达到7.85亿,占我国全部人口的55.63%。由于大城市在教育,医疗,就业,商业方面的优势,依然有年轻人前仆后继的涌入,但城市的容量有限,不可能无限制的扩张城市的规模,也不能大规模的拆迁新建。对老旧城区改造后的租赁市场,成为解决年轻人住房问题的方向。近期【2021中国城市租住生活蓝皮书】称10年内超2亿国人要租房。

那么我们如何进行城市更新呢?

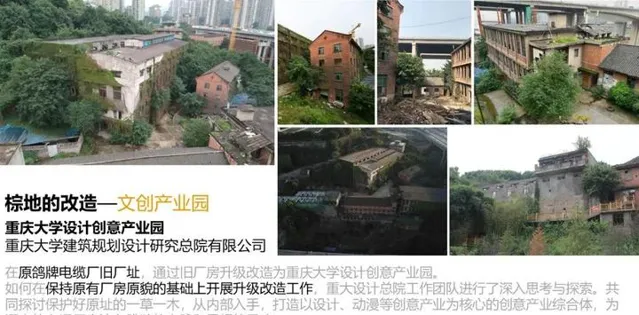

我还是以案例举说明,首先是和我们重大紧密相关的一个项目,也是一个关于棕地改造的项目,重庆大学设计创意产业园。这个项目我是在去年注册师继续教育的时候,勘察设计协会组织大家去实地考察。这块地是原来鸽牌电缆厂旧厂址,从照片上看,这是典型的三线建设时代的产物,砖混结构的宿舍,办公楼,以及排架结构的厂房。重大设计院的设计师们在保持厂房原貌的基础上开展升级改造工作,打造成适合新时代的文创产业园,但又保留了旧时建筑的底蕴和灵魂。

尤其是我们参观的7号楼,原来是重型车间的厂房,而设计师对于主体结构并没有操刀大改,保留了钢结构顶棚,吊车梁,部分工业管道,在内部加入了玻璃幕墙进行空间分隔和装饰,再加入内装,灯光,空调等现代化设置,让老旧厂房迎来了新的生机。我们参观的时候,这栋楼是被作为重大设计院的办公室在使用。

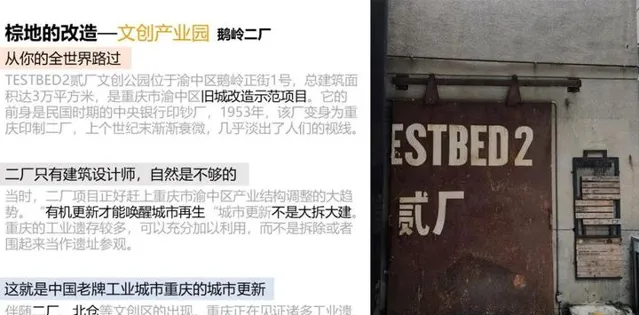

同样还有鹅岭二厂。二厂名字的由来就是重庆印刷二厂,在营销和商业上的成功,也让二厂成为的重庆旧城改造示范项目,【从你的全世界路过】大量取景于此。当然对于二厂而言光有设计师和文艺青年是不够的,还需要政策上的支持和经济上的投资。

所以对于重庆这种老牌的工业城市,二厂,重大设计创意产业园,以及前面提到的工业博物馆,和观音桥北仓的出现,是工业遗迹的华丽转身,这种模式可以成为重庆城市更新的一块招牌。

除了棕改外,还有一些新兴的理念,加入到城市更新的大潮中,比如海绵城市。今年郑州遭受到特大暴雨袭击,城市洪涝导致了财力和人力方面的损失。每年的武汉,也会因为暴雨导致公交车变成了公交船。造成城市洪涝的一个重要原因就是,随着城市的规模不断扩大,老旧城区的排水系统已经不能满足要求。引入的海绵城市这个概念,指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性。

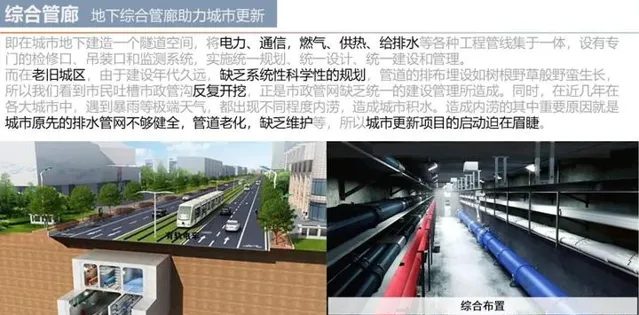

新概念还有综合管廊。以前我们常常面临这样的问题,家门前刚埋好的管道,又被挖出来更换,市政管网的施工交通出行带来了不便,我们开玩笑说挖挖补补能带动GDP。造成这种现象的原因是在老旧城区,由于建设年代久远,缺乏系统性、科学性的规划,而城市规模和人口不断变化,市政管网被迫不断更新升级,就造成了反复开挖的局面。而城市综合管廊即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通信,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理。即使未来城市容量增加,需要对市政管网进行升级,我们也不需要通过地面开挖的形式进行施工,直接在管廊中完成整个工程,对城市运行几乎零影响。

前面城市更新的案例属于公共空间,那么愿景集团与街道合力打造的北京劲松模式,就和普通居民息息相关。愿景集团在城市更新这个板块可以说是领军者。所谓劲松模式,其实就是引入了社会资本到老旧小区改造的工程中,让城市更新不再单方面是政府出钱出力。

既然提到社会资本的引入,我们就不得不说长租公寓。地产头部企业万科,早在2018年就喊过「活下去」,前不久有提出了「战时氛围」,这些口号都表明了房地产的黄金时代早已过去,而这些头部企业也在开辟另外的赛道。所以万科早早就在长租公寓的领域进行探索,旗下的泊寓品牌就是主打城市青年社区,通过城中村的旧改,协助政府解决了拆迁问题和外来青年的居住问题,尤其是对于一、二线拆迁成本非常高情况。同时大家可以看一下,苏州、深圳和广州三个万科的泊寓公寓,至少在设计方面,万科还是有他自己的坚持和追求。我在18年去上海的时候,住在虹口区的酒店,我曾步行到外滩路过很多上海弄堂式的棚户区,和黄浦江对岸的繁华陆家嘴形成鲜明的对比。如果虹口区这些老旧弄堂能够合理进行改造,变成长租公寓青年社区,那么不管从政府、本地居民还是外来打工者,都是一件利好的事情。

但,毕竟城市更新还在试行和摸索阶段,很多东西还不完全成熟。我用SWOT分析法来表达我的观点,优势和劣势我就不讲了,先讲一下风险。

我同样以一个项目来举例说明——十八梯,这是一个网红项目,也是争议很大的项目。正方说,十八梯的改造完工,让解放碑高楼下的阴影不再是老破小的贫民窟,是重庆迈向国际化大都市的必经之路。反方说,「他懂个锤子重庆」,新建的十八梯已经不再是代表重庆城市文脉传承的街道了。但有一点可以肯定,虽然这个项目在宣传的时候提到了城市更新的概念,但严格意义上说,这个项目不能算是改造,而是推倒重来,走的还是以前的老路。所以说,住建部近期发布了【关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知】,明确了老城区改造在规划上的界限,说白了就是不能借城市更新,旧城改造的名,做开发建设的事情。

对于十八梯的争议点之二,就是同质化。我去过上海城隍庙,南京秦淮河,杭州的南宋御街,成都的锦里,以及重庆的磁器口,有个共同的特点,就是在这些地方都能够看到一种青花瓷包装的老酸奶,它们分别被冠名为上海、南京、杭州、成都、重庆老酸奶,但我怀疑它们就是同一个妈生的。所以说现在改造后的十八梯和弹子石老街在形式和内容上又有什么区别呢?在招商方面,以前的商业是自发而野蛮的,具有地区特色,十八梯最有名的应该是眼镜牛肉面,但现在他搬走了,新的十八梯建成后也没有回去,取而代之的是各种似曾相识的老酸奶,麻花,桃片,烤鱿鱼,以及全球化的星巴克。当然在现在这个时代能做出商业的差异化确实很难,一旦能做成功做出效果,那潜藏的商业价值也是巨大的。

前面我们提到了劲松模式,讲到了社会资本参与到城市更新项目中。方向和纲领是有了,但这种模式中的投资模型和盈利方式还需要进一步探索研究。这个项目引入的社会资金约3000万,这笔钱在房地产开发领域来说,是一笔小数目的资金。但,即使这3000万的投入,按目前的投模来计算需要10年才能做到回正,这个周期在房地产开发领域来讲,又过于漫长了。原因也很简单,传统的房地产开发主要以销售型物业为主,虽然投入成本巨大,但回正周期短2年不到。但劲松模式的收入大部分来源于租金,就目前国内租售比,可想而知回正周期有多慢,而对于习惯于赚快钱的社会资本而言,这个节奏是很难接受的。另外,由于老旧小区的历史遗留问题,物业的产权纠纷也会造成房屋的经营权无法收回,也失去成为社会资本增值提升空间的可能性。

当然风险和机遇并存。

凡事都讲究一个天时地利人和,天时就是政策支持,前面从中央到地方出台了很多政策来支持城市更新。在我国,自上而下的改革一定会比自下而上的改革,推行的更加顺利和效率。地利就是财政方面的支持,这个和政策是紧密关联了。目前地产开发融资困难,但据我了解到,但凡纳入到城市更新范围内的项目,银行是开绿灯的,是催着你办贷款。那么天时有了,地利也有了,需要人来具体推动这个事情。而对于城市更新这个新赛道而言,既需要专业性的人才,更需要的综合性的人才。

首先是运营方面的人才,这里指的是大运营。其实如果把城市更新项目的流程分解到每一个子项,其实我们可以发现每个子项,或者说每个部门对应的事情并不太复杂,但糅合在一起,就是一件复杂的事情。需要综合性的人才去梳理清晰里面的脉络,整合资源,探索出一条行之有效的制度和流程。

然后是金融人才。城市更新目前还很难盈利,但也正是因为大家都还没有探索出一条盈利的方法,这才是蓝海市场。如果真到了行业内每个人都知道怎么赚钱的时候,那又成了内卷化的红海市场了。所以我们需要做第一个吃螃蟹的人,去赚第一桶金。

还有就是法律方面的人才,随着人们的法律意识增强,维权事件频频发生。尤其是对于老旧城区,面对各种错综复杂的局面,而城市更新必然伴随大量的拆迁、征收、租赁、物权方面的问题。所以在立法和执法层面我们急需相关人才来支撑城市更新顺利的落地实施。制定好规则,方能行稳致远。

最后,谈一下我自己的感悟。地产行业有一种说法,说今年是前十年中最差的一年,但也是未来十年中最好的一年。房地产已经由增量市场转为存量市场,房地产企业面临着抉择,而我们从业者自然也面临着抉择。我个人相信,虽然房地产开发这种模式可能已经完成了历史的使命,但人们对生活环境和美好家园的追求是亘古不变的,我们需要的是转变思维,更换赛道,而城市更新是政府指明的一道方向。所以我认为机遇就在危机之后,机遇也留给有准备的人,那么怎么准备好参与到城市更新的新赛道中呢,前面也说了,这个方向需要的是综合型人才,而咱们重大MBA正好提供了培养综合型人才的渠道,所以同学,好好珍惜吧,未来的机会就在你们的脚下。谢谢!