看题主的描述,与其说这是一个生物进化问题,不如说是一个数学问题。

在生物学上有个概念叫做环物种(ring species)。

简单来说,一些物种中存在这样的现象:

A亚种和B亚种没有生殖隔离,B亚种和C亚种没有生殖隔离……一直到F亚种,但A亚种和F亚种却存在生殖隔离。

由于环物种的首尾出现了生殖隔离,所以哪怕像图C这样的情况,两个物种再次相遇,生活在同样的栖息地,也无法再繁殖。

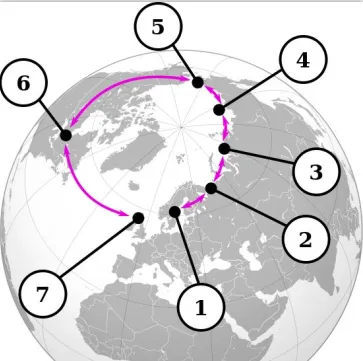

最典型的环物种是银鸥(Larus argentatus)。

它们的七个亚种,分布在北欧、西西伯利亚、中西伯利亚、东西伯利亚、白令海峡、北美、英国,并形成环状:

环物种并不是进化论的直接观察证据,但却是进化论的一种痕迹。

就像道金斯所说的那样,环物种只是在空间维度上向我们展示了,只能在时间维度上才发生的事情。

2016年,有研究者对环物种的演化进行了模拟,来评价外源与内源屏障的重要性。

他们通过比较不同的空间分布,找出了有利于环种出现的条件 [1] 。

模拟结果表明,外源因素比内源因素更为重要。

通过计算偏秩相关系数,研究者对相关参数的重要性进行了排序,发现环物种的分布宽度和环境对物种的承载能力,是最为重要的。

当分布宽,交配面积足够大时,生殖隔离会有利于单个物种的产生,不利于环物种产生。只有,分布窄,交配面积低,才有利于多个物种的形成。当分布带狭窄到形成走廊状,才有可能诞生环物种。

但这种走廊状的狭窄分布,很容易受到基因突变和外部因素的干扰,从而影响环物种的最终形成。

这样的条件无异于是苛刻,所以自然界几乎不存在完美的环物种。

沿着环物种的逻辑,其实在生物进化的过程中,它也会在时空上形成一个物种环。

例如,A产生后代B,B产生后代C……C产生后代F,最终,A和F之间出现了生殖隔离。

当然,由于我们无法回到过去,这样在时空上形成的物种环,我们是无法进行验证。

但我们可以从数学的角度来探讨一下,为什么,我们很难观察到新物种的诞生。

地球上现存的动物预估777万种动物,人类识别率不到20%,大约有150万种。

我们以人类识别的150万种来探讨。

通过分子生物学的研究表明,智人和尼安德德特人的基因差距是30万年。而人类的代系周期,是所有动物中较为漫长的。

地球上昆虫就有100多万中,占人类已知物种总数的60%以上。而昆虫的代系周期,通常≤1年。

这样我们平均一下,所有物种的平均代系周期,我们取1年的时间。

由于原始人生育周期比现代人短,也取个平均值15年,那么人类的生育周期是所有动物平均周期的15倍。

那么,新物种诞生的平均周期便是2万年。

2万年,人类文明加上农耕文明的起源,才勉强有这个长度。

但你很快会发现,2万年的时间诞生了150万个物种,平均一年就诞生了75个物种。

这个数目已经不小了,似乎,理论上人类应该能观察到新物种的诞生?

但其实,这并不能。

因为,每当我们发现一个新物种时,这个新物种总是和2万年前的祖先存在生殖隔离,而不是和100年前,1000年前的祖先存在生殖隔离。

物种从来不再我们眼前产生,它只因和祖先的基因差距足够大,无法在理论上进行繁殖时,我们把这个后代定义成了新物种。

是的,物种的概念本身就是人类定义的。

它不因人类的定义是否产生和灭绝。

某种意义上来说,我们都是原始祖先一代代产生的后代,每一代都是一个逐渐变化的过程中。如果没有人的定义,我们与最近产生生殖隔离的祖先,从来不是两个物种。

只不过我们人类为了自身方便归纳,所以才对物种进行了归类。

其实,随着现代生物、或古生物学越来越多中间物种的发现,早期的归类法已经不够适用,所以从诞生了系统分类法。

但本质来说,从来没有一个界限存在于生物之间,让它在某一刻诞生一个新物种出来。其实这很像「谷堆论证」,物种交配繁殖产生后代,后代就会存在基因突变,它们和亲代已经有所不同。就像在地上放下了一粒谷子,你不会判定它是谷堆(物种)。你后代再繁殖一代,就好比再加一粒谷子,你依旧不会认为它是一个谷堆(物种)……一直加下去,最终出现足够过的谷子后,你通过它的大小和外形(物种判断依据),判断它已经是一个谷堆了(物种)。

那么,你在产生哪一个后代开始,才算新物种诞生了呢?

不能因为你无法判断,就像欧布利德那样耍逻辑流氓直接判定物种不存在吧?你不推翻人对物种的设定,那么物种就是存在的。但如果你去判定那一刻诞生了物种(谷堆),那又是不可能的。因为这本身就和数学的极限是共通的。

总的来说,只有足够长时间的代系差异,才能去判定是否是新物种。代系差异足够短的,你无法判断,在古生物学上的争议比比皆是,某个生物X被判定是A、B,或者A和B的过渡种都是极有可能的。

如果你能明白这一层逻辑,接下来我们再来考虑加上所有环境和基因突变因素的情况。

理论上来说,对于一个代系周期足够短,变异快的物种来说,我们是有可能观察到新物种诞生的。

例如,这个物种的代系周期只有3天,变异也比普通物种快3倍。

理论上,如果让它们不停地繁殖,足够长的时间之后,就会产生理论上新物种。

简单推算一下,大约需要20000天,也就是54.8年的时间。

而现实中,正好存在这样的物种,那就是——果蝇。

如果不停繁殖果蝇,然后给予一定的突变刺激,这个实验在理论上是可以实现的。

但哪怕如此,这个实验周期也漫长到研究人员大半生,甚至一生的长度。

目前来说,的确有人意图往这个方向研究,但杂交的时间其实并不够长,虽然不同组的果蝇的确表现出了不交配的现象,但并不能证明不存在生殖隔离(从理论上来说,时间也不足以产生生殖隔离)。

说不定在未来,会有一个研究者愿意花半生的时间来研究这个问题呢。

但正常点的研究者大概率不会,因为从分子生物学的角度来说,进化论的证据实在是太多了(当然,现代生物学也对达尔文进化论进行了科学的发展)。

参考

- ^ Vijay, Nagarjun. Digest: Why are there no ring species?*[J]. Evolution, 2017, 71(2):501-502.