老妈在医院偶遇了从前的熟人,说起了半边街,那条承载着我童年回忆的小巷子

昨天下午我摘菜回来我妈跟我讲她在医院里碰见了一个人,住在半边街的,以前看着那么「撑抖」(形容长得精神好看)的一个人,现在都老得「一爪皮、一爪皮」(形容看起来老态龙钟完全变了个样子)的了。

我暗自发笑,心想说你咋不去照照镜子你又好得到哪里去?岁月这把杀猪刀怎会轻易饶过谁?看看电视上那些有钱保养、化妆品几万、十几万一套的明星哪个没老?何况咱普通小老百姓?

她言词之间颇有些不满:「我叫她,她还倒答应不答应的,好像怕我去吃了她家中午饭似的,哪个跟她稀奇哦!我屋头没得饭吃啊?」

我很佩服老母亲清奇的脑回路,你都觉得人家老得不怎么认识了,人家不认识你也不奇怪,任谁一个人看见不认识的人叫自己的名字怎么可能表现得万分热情?

人家再正常不过的反应在我妈眼里看来是人家怕她去自己家里吃饭!我妈小心思这么多怎么会活得不累?

不过她口中提到的半边街,是一个我很熟悉的地方,但自从我爸渣爹的那个小三——我的后奶奶去世之后,我再也没有去过那里了。

在我幼时的印象里,半边街是一条有点阴暗的小巷子,路面是由一块一块的青石板铺成的,紧挨着我们镇的河边,如果发大水那一片房子里都会进水。

那时候的房子都破旧,每户人家的屋檐伸得很宽,如果下大雨屋檐水可以直接滴到巷子里的路上,不多时便会起一层没过鞋面的水花。

半边街那条巷子最多有两米宽、一千多米长,有好几家铁匠铺子,老板一年到头都只穿着件光膀子背心挥圆了胳膊使劲敲打着通红的铁块。

我爸以前捡柴禾卖就是在半边街进行交易的,你别看他捡一捆柴禾才卖一两块钱,他竟然看不起人家自己当老板的铁匠,说打铁匠是「打点干(吃)点」,那口气好像自己已经攒下了万贯家业似的。

半边街的街道之所以窄是因为两边的住户们抬高加宽了自家的阶沿,每户的门口摆下一个小摊还能容人勉强通过。

天晴,摆摊的就把摊子摆到阶沿边上,买东西的人站在巷子里挑选;下雨就把摊子收到阶沿上,留下一条人可以通过的小道,摊子摆得宽的人直接猫到自家门口里去做生意,买东西的挑选好了把钱递过去就行。

那条街道上卖得最多的是米、面、糠、大小鸡鸭鹅,一些这样那样的小东西,而我那个后奶奶是炸麻花卖的。

她在那条街上炸了几十年的麻花,没成为我爸渣爹的小三前就是自己炸麻花卖的,后来她把自己炸麻花的手艺传给了我爸,要不然真供不出来我哥那个白眼狼大学生。

她炸麻花发面发得好,用的是正宗的菜籽油,麻花炸出来又酥又脆,那时候农村能吃的糕点不多,麻花禁得放很受欢迎。

我在去年12月28号的文章中提到过,她先是一点都不待见我们的,只要一看见我们脸一马、两个眼白翻得大大的。

后来她不知道为什么想通了和我们亲近起来了,我们也选择了原谅,毕竟比起我爸那个死后我都还想吐他几口唾沫的渣爹来说,她真的是没有功劳也有苦劳。

她每天半夜起来发面做麻花的收入全部都好吃好喝贴给了我哥那个狠心的白眼狼,可惜因为基因不好、品种不好,到死她都没能看见那个她为之付出那么多年心血的人。

若说爸妈没有守着他长大,他认为自己是被抛弃的,恨他们、对他们不闻不问还算情有可原。

那个奶奶真的对他非常好,一个巴不得把自己的心剜出来给他吃的人,得了癌症挣扎几个月都没能等到相隔仅仅一百多公里的人来看他一眼,更别说床前侍疾,这人自私凉薄到了何种程度可想而知。

我的生活如此艰难,有些亲戚网友都说过让我起诉他、让他承担起该有的赡养责任,父母不愿意为难自己的亲亲好大儿,我也不想逼他们,就这么着吧!反正跟着我,我只能保证不饿死他们。

我这辈子就这样默默无闻的话就算了,倘若山不转水转,有一天时来运转发达了,他就算来找我,我也不会认他,一母同胞又怎样?我不屑、不稀得要那样的哥!

不信我把话先撂在这里,将来父母别说病重他不会回来看一眼,即使死了摆在那里他都不会回来的,在他心里这门亲早就是断了的!

谁也不怨,只怨我自己没能力、没本事、没有利用价值,如果我或者我找的男人是县委书记、市委书记他会不回来么?!这就是简简单单的人性!

只有自己站得够高,仰望的人才会越多,这个社会太现实,人家要在你的身上看得见合作共赢的价值才会决定是否和你来往,说白了和我这样的人交往就是无效社交,怎么会有人愿意白白浪费这个时间?至亲也做不到!

一提到乡下的穷亲戚,城里好多人都以为是打秋风的怕你沾染到他,人家怕自己会被道德绑架成为扶贫委员会的会员。

不说谎,一个家庭里的人吃的东西一样,想法都是不一样的,像我爸那种人巴不得人家能给他点啥,哪怕狗屎他都不嫌,懒惰的人爱睡觉,不管睁着眼还是闭着眼都在做梦天上能掉馅饼砸中他。

我和我妈就不愿意拿人家的东西,人家又不欠我们的,生活中收了人家的东西我们都会以另一种方式还回去,没有多的给人家,至少不能让人家吃亏。

我家大丫头翻过年就15岁了,我像她那么大时就是父母摘取胜利果实的时候了,而她居然一分钱不知道去挣。

现在她周一、周五上下学我还要接送她,每周给她的零花钱吃得精光一分不剩。我大概十一二岁时候,后奶奶养了一头过年猪,她让我每个星期天都给她割一背猪草去,她给我五毛钱一背。

为了挣那点钱,别的小朋友到处玩,我星期六中午放学回来吃了饭就上后山割猪草,星期天早上起来背着走路到半边街,来回足足有十二公里(以前的路绕一些,现在只有十公里)。

为了挣钱我一点也没怕过吃苦,虽然是小背兜但加上猪草至少得有二十斤,一个孩子稚嫩的肩膀被背带勒得通红也想要挣那点钱。

每当走近那条阴暗的小巷我就长吁了一口气,终于到地方可以卸下背上的重负了,我每次去奶奶总会给我做一点好吃的,走时还会拣点麻花给我带走,虽然累我还隐隐有些盼望周末呢!

我最喜欢她给我做的蛋炒饭了,又油又香里面还放了豆豉,直接能把我香迷糊,端起碗我一口气能吃个底朝天,碗里不剩一粒米饭。

她还发明了一种新吃法:刚出锅的油炸麻花直接丢到凉开水里一激,麻花立刻变软一口就能吃掉半根,实在是太满足了。

奶奶家和别人共用一个大门、一条走廊,进去有一个大概两三个平方的小天井,房子的上方有一棵大榕树。

春天的时候,榕树的嫩叶子展开,包嫩叶的那层鹅黄色的嫩壳会被风纷纷扬扬吹落,瓦背上、天井里落得到处都是。

秋冬季节榕树的果子成熟,小鸟会去啄、风也要吹落一些,即使我只是偶尔去那里一次也能听见果子掉在瓦片上的声音。

我看见果子在瓦片上蹦蹦跳跳,有的跳着跳着就在瓦背上停止不动了,有的滚落在天井里又跳上几跳才慢慢打着旋停下来。

我想去奶奶那里最主要的原因是想去看看自己的哥哥,想去和他一块玩耍,因为小朋友们都有自己的兄弟姐妹,我很羡慕他们相处其乐融融的画面。

但我的哥哥从来不陪我玩,他有自己的伙伴,我能感觉到他对我的到来是充满厌恶的,因为他从来不和我说话是一回事,常常直接躲到外面去等我走了再回来。

即使如此我还是想去那里,为了挣五毛钱是一回事,有时也是为了能远远地看他一眼,那时的我多希望我看向他的时候他能笑着走过来约我一起去玩耍啊!

虽然那个奶奶上位的身份不光彩,但她后来真的做了不少好事,我们大家都不再计较,无可否认在她的身上我曾经还是体会到了一些温暖的。

每次从她那里返回去心情都是雀跃的,背上不再是沉甸甸的猪草,而是我喜欢的麻花,兜里还有我靠劳动挣来的五毛钱。

只可惜我好不容易才在她那挣了一些毛票攒了几块钱,什么也没舍得买来吃,后来全被我妈诳出来用掉了。

我妈是个很会「戴高帽子」的人,想我的钱的时候说我是这个世上最听话、最懂事的乖娃娃,你看家里好恼火哦!买肥料、买种子的钱都没有,没肥料没种子就种不成庄稼,那往后我们吃啥子呢?懂事的乖娃娃是晓得把自己的钱拿出来替大人分担压力的。

于是我就头脑发热,怀着为家庭作了杰出贡献的一腔热血把自己攒了很久、看了无数次也舍不得用的钱拿出来给他们作家用了。

过不了两天我又变成了我妈嘴里不如这个、不如那个的坏娃娃了,心软的人轻易就能被拿捏,我真的太容易满足,一句诳人的话语、一句没有任何意义的表扬就能让自己乐得找不着北。

这辈子我没有整过人也没有害过人,可以说我对得起任何人,唯一对不起的只有自己,身不由己地让这颗千疮百孔的心痛了一次又一次。

虽然无次提醒自己要咋开心就咋活,多顾及顾及自己的感受,别再对不住自己了,否则连自己都不会原谅自己,说起来容易做起来却太难太难了。

家有脾气古怪的老爸老妈,想要一点怨气没有地过日子谈何容易?

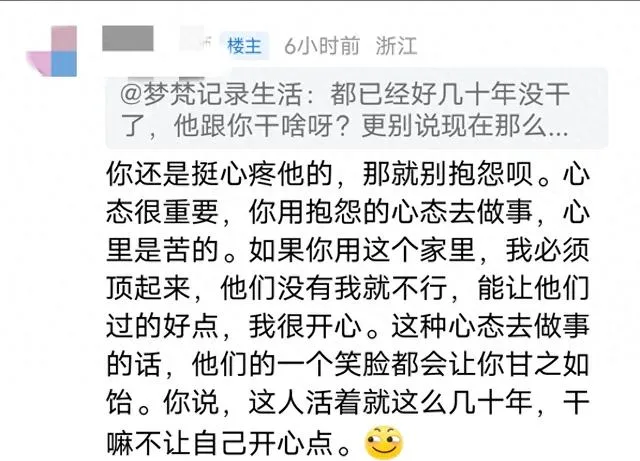

今天收到一个评论,一位浙江的网友是这样说的:你还是挺心疼他的,那就别抱怨呗。心态很重要,你用抱怨的心态去做事心里是苦的。

如果你用:这个家里我必须顶起来、他们没有我就不行、能让他们过得好点我很开心这种心态去做事的话,他们的一个笑脸都会让你甘之如饴。你说,这人活着就这么几十年,干嘛不让自己开心点。

这简直就是 「吃了灯草、说得轻巧」 ,事情没出在自己头上,我也可以轻飘飘地指手画脚指点江山,我不相信换任何一个人来过我这种生活会天天笑口常开、一点抱怨也没有的。

我的肚子虽然大,但也不可能像如来佛祖一样能包容天下事,抱怨肯定是有的,因为我的情绪也需要一个发泄口,长期憋着早就抑郁了。

昨晚上没下雨,没想到我妈今天起得比我还早,打开门看见她眼泪汪汪的样子吓了我一大跳,一见我就说她晚上脚冷得睡不着,怪得谁?我说给她灌热水袋她不要,说把电热毯给她铺上她也不干。

就是张嘴给我嚎冷冷冷!我有啥办法?我不可能去抱着她睡吧?今晚管球得她要不要,我都要强行把电热毯给她铺上了,这老太太硬是怪得很,做的那样子好像哪个在虐待她一样。

我家老爸更怪,我妈垫那么多、盖那么多都在嚎冷,他到今天都还在垫凉席!说了好几次给他换床单不干,说是垫起床单热得心慌。

他们一个冷得没法、一个热得心慌,一张床上睡互补一下不刚刚合适么?偏偏人家分床几十年了,觉得老了一起睡笑人!

我妈说她冷得睡不着,翻过来翻过去的牙龈又开始痛起来了,痛得她睡不着,爬起来吃了一次药才好了些,但冷得再也睡不着了。

今早我是无论如何都没有能够阻止住她说晦气话:「我这得的啥子病哦,吃药就好点不吃药就遭不住,吃一次药只管得了几个钟头,要成药罐子了啵?咋不得个两板就死了的病死了算球喽,免得遭这个罪!」

大清早的听得我的火蹭蹭直往头顶上冒,我又没说不管你,有病在给你花钱医,天天陪着你跑上跑下,一句好听话都捞不着。

人家都说 「正月护头腊月护尾」 ,马上就要进入腊月了,她还成天瞎说胡说的,霉运不找她找谁?什么事情都讲究一个精气神!

有什么办法呢,那是生自己、养自己的妈,只有忍!怕她牙龈的问题今晚整凶了遭不住,今早送她去了医院我又专门给她排了那个口腔专科的号,等她理疗完又带她去那看医生。

我虽然很穷,花钱我也会心痛但该花的还是得拿出来花,网络上不都说钱是王八蛋、没了再去赚吗?更何况为家人花钱本来就是我的事情。

我不怕山穷水尽,因为我不相信共产党会眼睁睁看着我一家人往死路上走不闻不问,我就怕我妈成天死气沉沉地说那些没营养的话,听着就心烦。

今晚我妈的牙龈应该不痛了,但我想她的心肯定要痛,因为又花钱了,对于我来说这些都不是事,只要她闭上嘴不乱说话钱花了就花了,我的心情只受了一点小小的影响。

吃过中午我看她又在那守着火堆,我让她不要烤火了,网友们都说烤火会加重牙龈疼痛,她不高不兴地反问我:「那我脚僵得很咋整嘛?」

我给她拿了两个暖足贴让她自己贴,准备执行昨天的计划上山挖折耳根去,她还在后面说让我等她一下,她贴上暖足贴也一起去。

我出门一看天上飘起了毛毛雨,让她别去了,万一雨下大了呢,实际上我压根不想和她一起去,我上山去就是为了能自由呼吸的。

出门去挖折耳根,准备浪到晚一点再回家的,可惜天上的雨下大了

看哟!虽然天气不好,但洁白的茶花依然在芬芳地绽放着,看着鲜花心情就是莫名地舒畅,比家里压抑的气氛好多了。

这片茶园被覆盖上了厚厚的一层落叶,在我眼里也是一种别样的美:茶树宝宝冷了,杉树妈妈为它们盖被子来了!

路边有一棵正在褪皮的巨桉,我伸手帮它把吊在身上最后的树皮拽下来了,让它美美地光着腿在这山上无人欣赏。

大自然是神奇的造物主,石头上的苔藓、不知名的野果、犁头草、知了遗留下来的蝉蜕、小时候的零食「酸黄瓜」草,无一不在吸引着我的注意。

一路走一路看,我总算来到了今天的目的地——挖折耳根的地方,这是一条别人修的毛路,除了挖掘机一类的履带式机械能爬上来,什么车都过不了。

旁边松软点、好挖点的地方都让人家给挖去了,就只有路上这些踩紧实了的地方还有但不好挖。

挖着挖着雨下得越来越大,约摸着也够吃一顿了,我只好打道回府,唉!天空不作美啊!我原本想在这山上多浪一会儿再回去的,这场雨就这样仓促地下大了……