在新近发布的一篇论文中,贵州铜仁学院教授米小其提及了团队新发现的一些蜘蛛种类,米小其都用周杰伦演唱的歌曲名字来为它们命名,比如安静艾蛛、龙拳艾蛛、星晴艾蛛……他说,新物种的名字不能与已有的物种名重复,用周杰伦的歌名命名也是一种尝试。

全文3362字,阅读约需6分钟

新京报记者 李冰洁 编辑 胡杰 校对 刘越

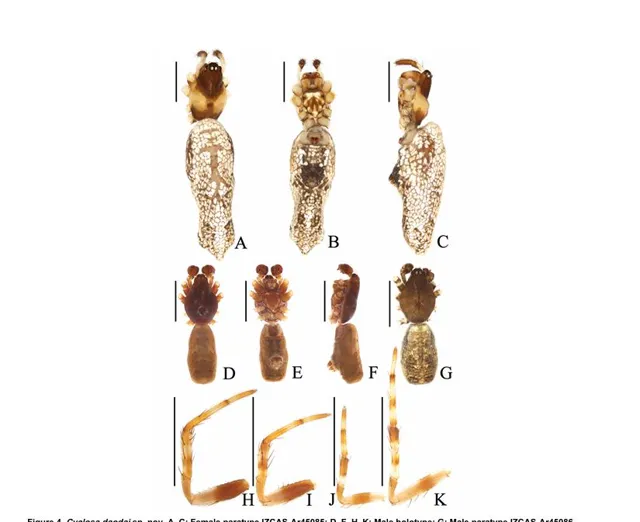

浅棕色的艾蛛标本在显微镜下显现,它身体细长,胸腹部形成浅色的斑纹。

米小其用显微镜拍下蜘蛛标本,图片被放在2024年12月底发布的学术论文中。与此前为蜘蛛命名不同的是,这次,米小其为这种蜘蛛取名「倒带」,这是周杰伦一首歌的名字。

那篇论文提及了团队发现的园蛛科蜘蛛6个新属和16个新种。这些新发现的蜘蛛,米小其都用周杰伦演唱的歌曲名字来为它们命名,比如安静艾蛛、龙拳艾蛛、星晴艾蛛……

米小其说,这些蜘蛛是在世界范围内首次被动物学家发现,这些新种的发现进一步弄清了我国生物多样性的现状,可为农林害虫的防治提供基础资料,也可为制定生物多样性保护策略提供数据支撑。此后有别的学者要进行进一步的研究,将会使用由米小其为它们取的名字。

米小其是贵州铜仁学院教授。作为从事蜘蛛分类学的学者,米小其的日常科研工作中有很大一部分精力都是在采集标本。他喜欢蜘蛛,敢直接上手去抓,有耐心在实验室里坐一整天,只为了拍摄出一张清晰的蜘蛛标本照片。

因为用周杰伦歌名为蜘蛛取名,米小其的那篇论文火了,也有不少媒体来找他采访。米小其告诉新京报记者,他觉得这也挺好,通过这样的方式让外界了解到科普知识,了解到他们做的事。他说,将中国的蜘蛛研究得更加透彻,是他的使命。

▲2024年,米小其在海南徒手抓蜘蛛。受访者供图

以下为米小其的口述。

━━━━━

「曾有同行用我的名字给蜘蛛命名」

我感觉到这篇论文火了大概是在1月初,同行都转发了朋友圈,同事们也在开我玩笑,我在学院里算是年龄比较大的,他们说「没想到你是周杰伦的粉丝」。

当时之所以想用周杰伦的歌来命名,其实算是一种「偷懒」,我希望蜘蛛的名字短一点,总共16个新种,别的歌手可能没有那么多短歌名,那周杰伦的歌名就非常合适。

我之前不这样给蜘蛛命名的,以前或按照个体形态特征、主体颜色命名的,也会用同行的姓氏或者名字来命名,用来感谢标本采集人员或者保护区工作人员在研究中给我的帮助,还有时候会用标本的产地进行命名。但这样的方式都各有缺点,比如,我能看到的特征,已经被同行使用过了,再去使用就会重名。新物种的名字不能与已有的物种名重复,如果出现了重名,该命名就会被认定为无效。

▲论文中展示的倒带艾蛛。图源:论文截图

这是我第一次跳出原来的命名习惯,用更年轻化的方式来为蜘蛛新种命名。但这其实是我们学术圈子里的共同趣味,本文的第二作者王成老师之前用【三国演义】中的人物来为蜘蛛命名,同行里有位非常年轻的学者林业杰,也会用一些奇特的方式来命名。

曾经也有同行用我的名字给蜘蛛命名,这是同行间的一种共识,表示尊重和感谢。前几年,我在西藏采到了幽灵蛛科的一种蜘蛛,将标本寄给一位研究幽灵蛛科的同行,很快他就告诉我这是一个新种,最终用我的名字命名。

我2007年进入湖南师范大学读博,开始研究蜘蛛,从一开始害怕,不敢用手抓,到现在徒手抓蜘蛛没有问题,这十多年,我看蜘蛛也越看越顺眼。无论是新种还是老种,有些蜘蛛我觉得特别漂亮,有像飞碟的,有全身绿色的,我平时看标本时会用Excel表,用备注把它们这些特征记录下来。我把最近10来年采的园蛛科标本拉了一下,大概有两万多只,相当于一年要采2000只。

━━━━━

大蜘蛛扎手,小蜘蛛容易被捏爆

这篇论文中发现的新种,主要的采集地点在中国科学院西双版纳热带植物园,是由很多团队分批次采的。

我最近一次参与野外采集是在2018年7月中下旬。版纳热带植物园里,除了人工林、果园之外,也有荒坡、乔木、灌木,有时我们沿着被人踩出的小路往前走,有时要穿过草丛,进入遮天蔽日的原始森林,耳朵里有鸟叫的声音、踩在草木上的声音。

进到这样的环境里,短袖肯定是不行的,我们无论在哪里采集,都是长袖长裤,袜子扎住裤脚、戴帽子,皮肤尽量不露在外面,热带地区蚊虫多,还有山蚂蟥、毒蛇,要做好防护措施。

做好准备工作,就可以进到采集地了。我们会在地里挖个坑,在坑里放碟子,或是一次性碗之类的工具,里面放肥皂水、酒精之类的药水,等待蜘蛛进入「陷阱」;也会拿直径一米多的网,在山里找些又直又韧的棍子,哪里有蜘蛛,就用棍子把蜘蛛敲下来;还会用一种含有菊酯成分的农药喷在林子里,农药雾气会慢慢地往上升,从地面一直升到树冠层,蜘蛛就可能因药性发作掉下来。

除了用到工具,很多时候我会直接徒手采集。像我本人研究的园蛛科,很多种类都是夜行性的,会结网,只要天气好,我们晚上都会出来采集,用手电筒一扫,就能看见不少已经在结网的蜘蛛,夜里鸟叫停了,但能听到猫头鹰的叫声、螽斯摩擦翅膀的声音。

▲2024年,米小其和同事在西藏进行野外采集,他们使用敲网法采集蜘蛛。受访者供图

蜘蛛的手感各有不同,大个体的蜘蛛身上有一些比较硬的毛或刺,抓起来有点扎手,很小的个体要小心翼翼地抓,因为稍微一用力,它腹部就会被抓扁,内脏都会有可能被挤出来。在我国,几乎没有毒性特别强的蜘蛛,不过有些大个体,体长2厘米以上的,咬人倒是挺痛的,我经常被它们咬,还会出血,那种钻心的痛要持续10分钟左右。

这十几年,我没有被蜘蛛毒到过,但和毒蛇打照面的次数却不少。有一次,我碰到原矛头蝮蛇,就是我们通常所说的烙铁头蛇,我用手去抓它的时候,一不小心碰到了它的牙齿,被咬出血了,这样的意外真不少。

出野外很累,早上8点左右起床,一直待到深夜12点钟,一天走两三万步是有的。但版纳已经算得上条件好的野外,我的同事们有去过高黎贡山的野外,那里的交通条件要比版纳差很多,进原始森林都会请马帮,雇马夫挑夫,在野外还要搭棚子住宿。

在野外,我们不会管是不是新种,先采到了再说。这次在版纳,好几次在采集时,有些蜘蛛从外形上就给我一种感觉,应该是新种,但要完全确定是新种,还需要到实验室解剖它的生殖器结构,与近似种做比较之后才能确定。

最近这一年,我开始注重为蜘蛛拍摄活体照片,拿微距镜头距离蜘蛛几厘米去拍,因为被浸泡过的标本颜色会慢慢褪去,活体照片更真实,能保存更多的信息。我自己研究的园蛛科会多拍一点,长得漂亮的、眼睛大大的萌萌的,我也会想多拍一点。

这次论文中所有标本的照片都是我拍的,想要将一只蜘蛛拍摄完整,大概就需要一整天时间,呈现出来的是一个侧面,但它实际上是由100多张照片合成的。

━━━━━

喜欢听周杰伦的歌,更喜欢研究蜘蛛

我很喜欢听周杰伦的歌,在街上听到什么好听的音乐也会搜索出来,加进自己的歌单里,大学时候也会和朋友们去KTV,但我是那种倾向于坐在角落里的人,很内向,比较熟的人可能能感觉到我这个人还算有点幽默,不太熟的人就不会有这种感觉。

我从小就喜欢鸟类,读大学时选了一些与鸟类相关的选修课。博士转到研究蜘蛛上来,就是从那时起,开始了蜘蛛的分类学研究。

动物分类学是一门非常基础的学科,它可以弄清楚我们国家生物多样性的基本状况,有多少个物种,分别叫什么名字,属于哪个纲、目、科、属,再详细一点就需要掌握这些物种具体的分布范围。到目前为止,一些无脊椎动物的潜在新种的比例还是挺高的,很多类型研究并不是很透彻,有些类群都还没人去研究过。

但只有先弄清楚这些问题,才能进行下一步,比如植物保护,虫害防治等。

我自己做了这么多年,还是挺喜欢的,一直到现在,刚开始进入野外时的新鲜感和愉悦感也还是会重现。但如果没有什么兴趣,可能会沉不住气,这项工作确实比较单调、重复性强,无非是今天看标本、明天对文献,但我一直到现在,能够鉴定出新种也仍然很高兴,有一种成就感。

整个中国大概有6000多种蜘蛛,有六七十个科,每个科都有比较熟悉的研究人员去界定它。从读博士到现在,我发现了一百多种蜘蛛,工作到现在,我不再单纯希望去发现新种,而是想着把前人做过的研究再拿出来看,纠正一些错误,我自认为这是一种责任。