一年级上册语文中有一首不起眼的小诗【过桥】,放在拼音版块,目的是巩固学生对拼音的掌握。

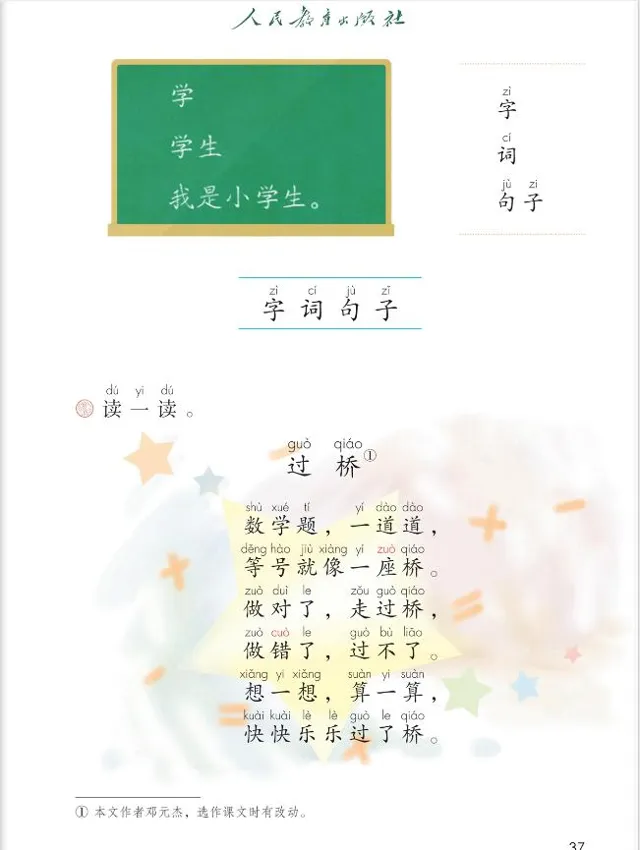

全诗如下:

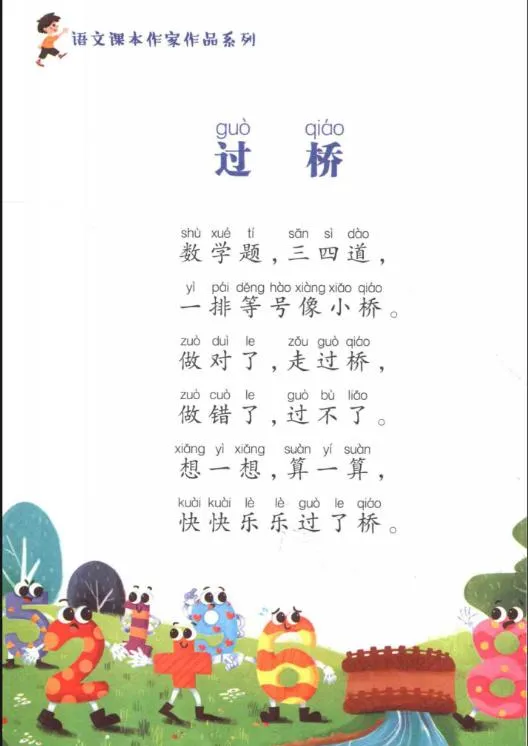

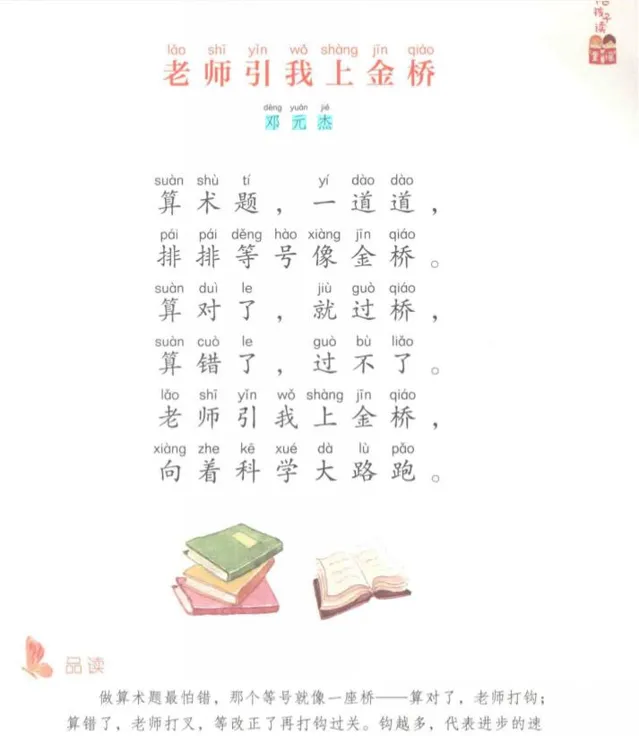

2024版一年级上册

这首诗的作者注明是邓元杰。

我们可以查一下作者的资料,下面摘自【中国儿童文学50年精品库 诗歌卷】(农村读物出版社,1999年版):

邓元杰 1943年生,四川达川市人。中国作协会员,达川地区作协副主席。从文三十余载,发表作品千余件,共100多万字。著有【植物园】、【百花谣】、【同学少年】、【桃李园】等儿童科学诗、小说、儿歌共10部集子。另创作了3部电视作品和川陕苏区三大革命历史组歌(歌词)。其作品曾多次获国家、省级奖;并选入中小学及幼儿园教材;部分作品辑入(中国新时期幼儿文学大系】等国内50多种选集;尚有部分作品译作英、日、法等多国文字在国外发表。

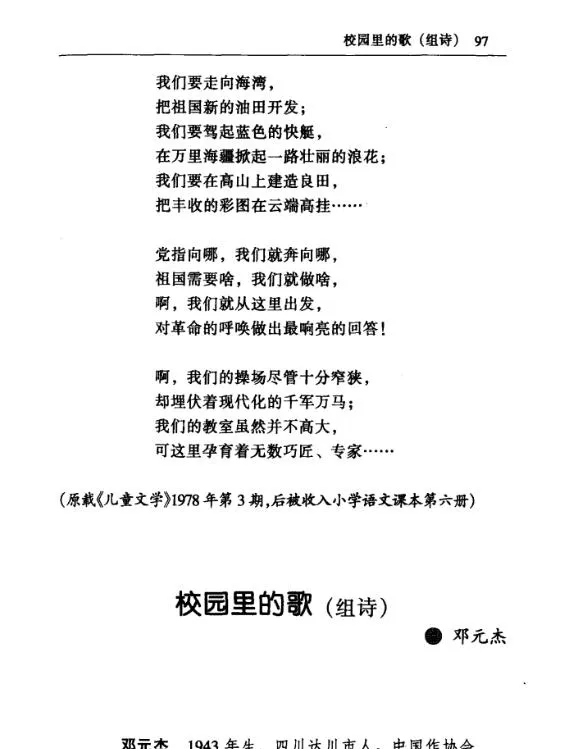

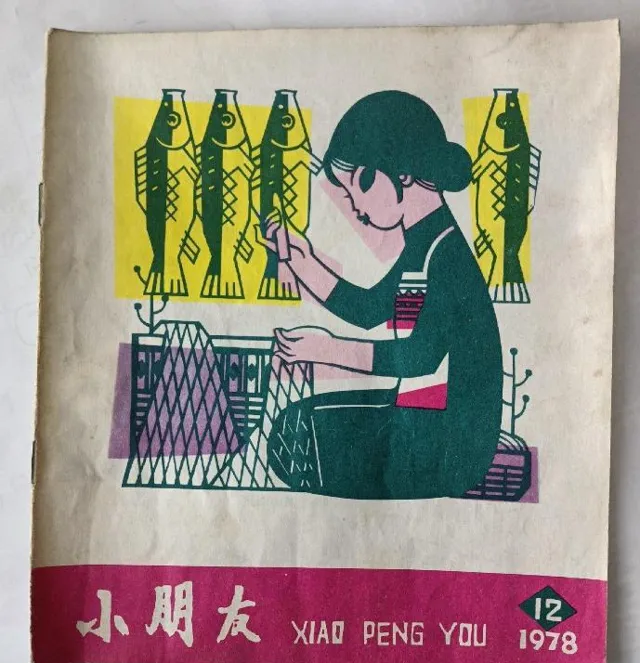

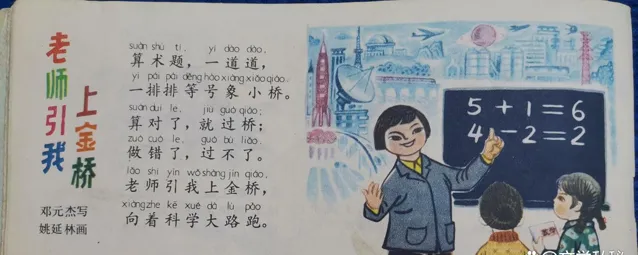

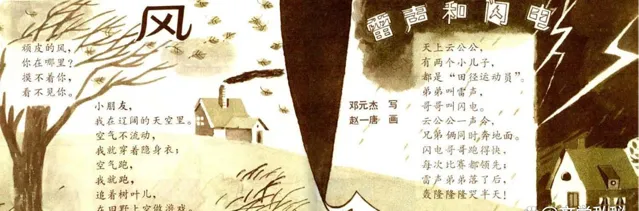

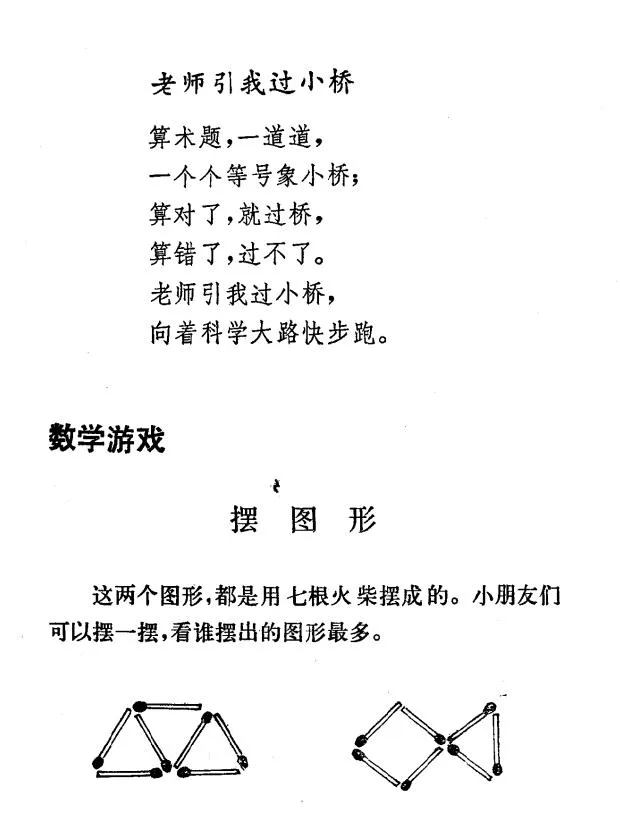

【过桥】这首儿歌,最早发表在【小朋友】杂志1978年第12期,原诗的标题叫【老师引我上金桥】:

算术题,一道道,

一排排等号象小桥;

算对了,就过桥,

做错了,过不了。

老师引我上金桥,

向着科学大路跑。

注意一下,原诗的最后两句,实际上对前面的诗意进行了升华。前面把「等号」比喻成「小桥」,把学生的破解学习难题,相当于过桥。

而过桥,也可视着解决难题。我们可以在熟知的【飞夺泸定桥】一文中,反向地把飞渡过桥,想象成学习上的克服阻厄的一次过程。

而【老师引我上金桥】的最后两句,跳出了对前面的「等号」这个喻体所掌控的领域,跃迁到更高的一个层面,就是解答难题、斩关夺「桥」是源出于老师的引导,可以看出,这首儿歌的本来的用意,是歌颂了老师,诗中说学生的一切努力,都是在老师的引导下完成的。所以标题里,也用了「老师引我上金桥」。

改成【过桥】之后,诗的最后两句给修改了。我们看看2024年版的这首诗的内容:

数学题,一道道,

等号就像一座桥。

做对了,走过桥,

做错了,过不了。

想一想,算一算,

快快乐乐过了桥。

邓元杰的作品

【老师引我上金桥】里突出了老师的引导,而在【过桥】里,是学生自己解决了问题,解决的办法,是动了脑筋(「想一想」),动了手(「算一算」),手脑结合,获得了过桥的胜利,收获了成功的喜悦,整首儿歌突出了一个快乐学习的主题,好像过桥很轻松,有意回避了学生中总是无由而生出的「厌学情绪」。

实际上,我们可以看到,小学教材里把厌学情绪的宣泄,是通过翻译课文来完成的。

比如,2023年被移出教材的日本童谣诗人金子美铃的作品【一个接一个】里反复吟诵着「唉,要是不上学就好了」、「唉,要是没有上课铃就好了」,在格调与格局上,与我们教材里的「快快乐乐过了桥」相差岂止是几个几何等级?

再看泰戈尔的【花的学校】里写到一个处于高压下的恐怖学校:「他们关了门做功课,如果他们想在散学以前出来游戏,他们的老师是要罚他们站壁角的。」

由此看来,【过桥】经过切除尾巴的外科手术之后,整个诗意较原作有了彻底的改变,整个诗歌,成为鼓励学生独立思考、解决问题、获取胜利的一种精神充值,从头至尾,把这种独立地克服困难、快乐学习的精神,一脉贯穿,整个诗歌的焦点,都聚集在学生的身上。

应该说,【老师引我上金桥】进入课本后进行这样的改编,是适应教材的一种优化选项。

毕竟,教材的目的是为了激发学生养成良好的学习习惯,而不是纯粹的对老师的讴歌,【过桥】里把原诗的喻体提取出来,裁剪掉后两句的对外因的推举,而让全诗的精巧喻体一马平川地融入到学生生活中,可以潜移默化地训练学生的学习习惯,使他们在潜意识里首选独立自主地排除困难,取得成功。这样的改编太妙了。

下面,我们看看【老师引我上金桥】摇身一变成【过桥】走进教材的过程。

1984年,中国少年儿童出版社出版了【小学生学习之友:一年级第一学期】,这属于一本课外阅读读物,还没有对诗作进行加工,只是原封不动地搬来了原诗。

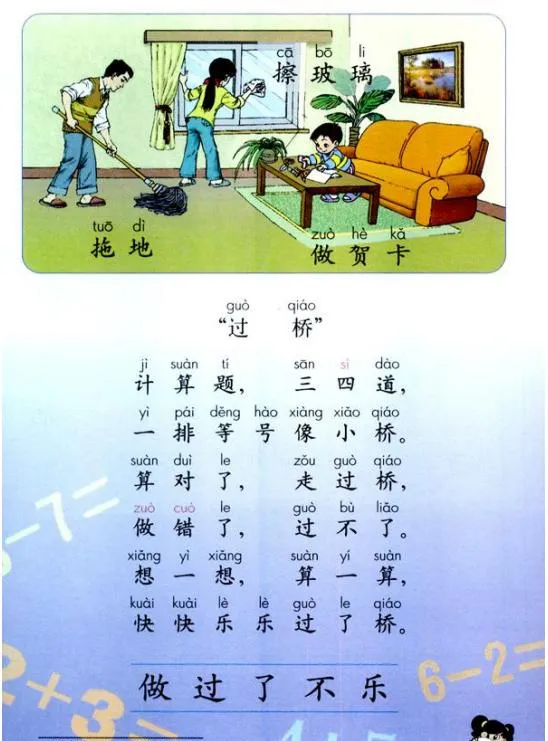

我们查到最早以【过桥】身份出现在课本中的教材,是在2001年出版的【义务教育课程标准实验教科书:语文第一册】中。

但是,我们注意一下,在人教版教材里,【过桥】不断进行局部的微调。一直到2024版,与2023版相比,也有细微的改动。

下面,我们比较一下各个版本的异同处,主要变动在前三句,部编版2023版与初版没有变化:

第一句:

2001版:计算题,三四道,

2023版:数学题,三四道,

2024版:数学题,一道道,(计算题,改成了数学题,觉得外延变小了)。

第二句:

2001版:一排等号像小桥。

2023版:一排等号像小桥。

2024版:等号就像一座桥。(2024版变动较大)。

第三句:

2001版:算对了,走过桥,

2023版:做对了,走过桥,

2024版:做对了,走过桥,(「算」改成了「做」)。

第四、五、六句,各版本都没有变动。

从【老师引我上金桥】到【过桥】的变迁,能够让我们看到教材编写之时的改动秘境,也能够让我们感受到,在这种改写过程中,是如何突出教材以学生为中心、注重学生的学习习惯的引导的主旨,而不是像原诗那样热衷于对教师的礼赞的浅显目标。

应该说,这篇课文的改写是成功的,保留了原诗的将「等号」比喻成「过小桥」这一想象喻体,一以贯之地贯通到底,拉回了原诗走岔了的诗歌立意,集中瞄准了学生主体,将这宝贵的想象喻体,完全作用在学生身上,重点轰击,相信会给学生带来一生的收益,在他们的记忆深处铭记下面对人生的任何困难该如何应付裕如地斩关夺隘,畅通无阻。