界面新闻记者 | 徐鲁青

界面新闻编辑 | 黄月

2015 年,范俭从北京搬到了重庆观音桥。这里雾霾少,山多,是妻子臧妮的老家。不工作的日子,他们常和朋友去市郊爬山,微信群名叫登山小分队,几个人都是住在重庆的纪录片导演,有拍凉山和尘肺病的李维、拍被拆洋人街的华伟成,还有拍女性中国职业拳击手的吴越。

范俭已经记不清自己拍过多少人,今年四十七岁,「创作纪录片逾二十年,」他在很多地方的个人介绍里这么写,往往最后会加一句:「作品旨在为时代留切片,为历史留存照。」听上去很严肃,但见面时他穿蓝色运动衫,常提做家务的事,更像楼下爱跑步的邻居。问他是不是 intj ,他反问,那是什么?

二十多年前,范俭在山东电视台做常规节目,而拍摄一个临行前的死刑犯改变了他的职业轨迹。死刑犯生命结束前的最后一个夜晚,他们深聊,第二天,范俭去拍摄行刑现场,接着又到医院拍摄肾脏移植。死刑犯的母亲目送范俭离开时,他控制不住情绪,想扔掉手里的摄影机,那时他才二十二岁。「几乎整夜失眠,大脑异常兴奋,直到现在还清晰记得那个死刑犯轻声说话的语气,还有他非常羞涩的表情。」从此之后,他知道了自己要拍的是什么,镜头渐渐 从社会议题转向了普通人的具体生活。

辞掉工作北漂没有什么犹豫,从地方台到央视,又最终离开资源丰裕的体制内,成为独立纪录片导演,有赶上「黄金时代尾巴」的幸运,当然也有努力的劲头,比如边上班边在北电读了一个全日制硕士。 纪录片【的哥】 是他最早期的尝试,范俭按照意大利作曲家维瓦尔蒂 的【四季】 展开,他把摄像机放在出租车的后搁物板上,记录下乘客的对话 , 在一年时间内,拍下北京出租车司机史辰接待的形形色色的客人。【 吾土】关照的是一个失地农民如何与社会抗争,如何经营生活,【活着】讨论的则是 汶川地震 后失独家庭的再生育。他 跟拍十二年,主人公 叶红梅和祝俊 生住得离重 庆 不 远 ,范 俭和妻子臧妮时不时会去看看,「已经走成了亲戚。」

最近几年,范俭拍的是余秀华,随着【摇摇晃晃的人间】拿国际大奖和余秀华屡上热搜,积攒起越来越多观众。拍久了,家里书架的书也一批批换,现在大多是女性主义和心理学。「受余秀华和我妻子臧妮的影响」,范俭说,读【写作的女人危险】可以理解余秀华的种种选择,读到波伏瓦【第二性】的反应是「大受震撼」。他总是温和镇定,提及最多的动词是「理解」,理解人的选择、命运的作弄,要是不理解,就再多读些书,反复看拍摄素材,这份谦卑让被摄者愿意交出信任。最近余秀华第二部纪录片刚刚定剪,有一天她问范俭,等我死的时候,你要不要来拍?

2020 年春天,范俭受委托去往武汉,拍摄疫情中的小区,余秀华的图书编辑杨晓燕给他发消息,鼓励他写点什么。二十年的纪录片现场里,他几乎没整理过文字,只好用纪录片导演的特有方式:翻出落灰大硬盘,边看边写。他还报名了李海鹏的网课。「李老师说,文笔这东西,对于年轻人来说通过学习和阅读可以明显提升,但对年纪大的人就很难了,这让四十七岁的我很受打击。」

不过线上李海鹏还是给了些鼓励——「也许你有很多写作短板,但只要有一个长板,那你的写作质量就由长板决定。」——听完 范俭 又来了信心,「我有独家的故事素材,别人没有。」相较大多数文字工作,纪录片容纳更柔韧的耐心,错过的回不来,唯一能做的只有端持相机,等待下一刻明暗降临,于是人和现场的相处也就积累得更久更深。

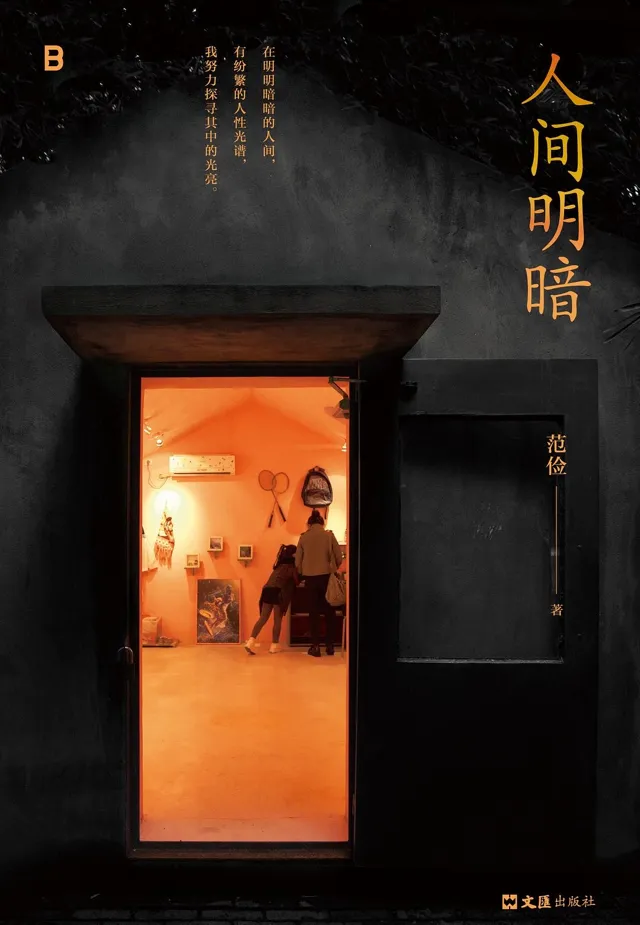

【人间明暗】是范俭的第一本文字作品,或者是执镜者本能式的,书名仍然与光有关,分为三个部分,均由拍摄手记发展而成,分别关于汶川失独家庭、疫情爆发时期的武汉与余秀华。这一次,范俭选择用文字留下存照。

范俭 著

北京贝贝特·文汇出版社 2024-7

01 余秀华的攻击性与生命力

「我看到余秀华往塑料旅行杯里倒了两勺白色粉末,问她:「你喝的什么?」「老鼠药。」她回答。我看到旁边有一桶胶原蛋白粉,「老鼠药」来自那里。余秀华在心情好的时候会分享她的饮品给身边的朋友,不过这天她没有分享胶原蛋白给我,而是决定泡茶喝。她喜欢喝各种各样「配方」的饮品,在二楼的卧室喝露台上摆放着十几二十个高矮胖瘦的瓶瓶罐罐,除了胶原蛋白粉,还有各类茶叶、葛根粉、黄豆、黑豆、咖啡豆、蜂蜜,以及某些有神奇减肥功效的粉末。这让我想起多年前她写的那首【我爱你】重的诗句:「茶叶轮换着喝:菊花,茉莉,玫瑰,柠檬 /这些美好的事物仿佛把我往春天的路上带。」我并不是很确定她现在常喝的东西都是美好的事物,可经常看到她把各类不明物体倒进她的塑料旅行杯,用开水冲泡,或用破壁机搅碎冲泡,像是在做化学实验。」

界面文化:你被讨论最多的是【摇摇晃晃的人间】,是怎么决定拍余秀华的?

范俭: 我当时是想拍一个诗人,不是职业的诗人,是想拍写诗的普通人,也许是个工人、农民,我想知道从一种看不到诗意的生活里是怎么发现诗意的。有这个想法的时候,我还不知道余秀华。2015年1月初,我看到一篇关于余秀华的文章,一看发现她诗写得很棒,然后慢慢了解这个人的背景。

拍摄写诗的过程很容易呈现为单纯的写作或言语表达,在电影中可能会显得乏味。然而我非常幸运的是,余秀华并非一个只待在房间里写作的人。她是一个四处行走、到处「惹事」的人。在拍摄的时候,还有这么大的事发生了,也就是她的离婚。

界面文化:电影的主线是关于她的情感与婚姻,文学的部分相对少一些,你当时是怎么确定这条线的呢?

范俭: 最开始是有公司找我先拍了一个余秀华的短片,我去接触他们的时候,发现她跟老公有很强的距离感,两个人平时分房,彼此之间不说话,后来我读余秀华的诗,又觉得里边有很多对于爱情的渴求,以及婚姻的压抑,当时就比较快地锁定了拍婚姻和家庭的方向。

后来果然离婚就一步步发生了,余秀华最开始出名的两个月,她可能还不具备能力,半年多后,各方面都准备好了,她很快就想离婚,这件事她想了十几年。后来的事情我也都没想到过,比如离婚后新的感情、家暴,一切都是拍着拍着才发生。

界面文化:你在书里提到,拍了余秀华之后去读了【写作女人危险】,是因为拍的时候感受到这种「危险」吗?

范俭: 我能感受到她的敏感和攻击性。后来我才明白,这种攻击性其实是她生命力的强烈表达。大多数人在社会中都带着面具,收敛自己的攻击性,不想去得罪人,而她坦然地释放这种本能。

余秀华是一个很喜欢冒险的人,在爱情这件事情上也非常喜欢冒险。我们通常害怕迎接危险,但对她来说明知道危险的东西也要去碰,她就是想看看会发生什么。

界面文化:这是她最吸引你的地方吗?

范俭: 对, 这个 部分是很吸引我的。我 现在 越 来 越喜 欢 拍高敏感 的人 , 这可能是灵魂上我会感兴趣和共鸣的部分, 如果能拍到他 们 的 状态会 非常有 张 力。

我不会在爱情里面去探险,可能会在别的地方。她能成为她是有原因的,我要试图理解她。女性相 对 于男性 来说 ,很多 时 候 会被 他者 化, 那 么 我只能通 过阅读 和 学习 , 试图 去理解那 个他者是如何形成的。最近余秀华的第二部纪录片定剪了,这个 片子是我和我太太臧妮 联 合 导 演,臧妮在剪 辑 的 时 候注入了相 当 多的女性的 视 角,是我 这个 男性未必能做得到的,所以我 觉 得 这部片子 已 经 有 她 的作者 属性了。

比如 在神农架的时候,她和杨储策第一次发生比较大的吵架、摔东西,当天我就觉得挺危险的。杨储策情绪一上来就很容易冲动,当晚差点要打人。那时候我们已经拍了十来天,本来是第二天要走,我问余秀华是什么打算?她那晚显得十分迷茫,既想跟我们走,又充满犹豫。我实在不理解她为什么还要留下来。

包括后来他们分手之后,余秀华还是要去找他,这个部分我也理解了好久。当时我觉得挺不可思议的——你都被打了,为什么还要去呢。但是我不会说出来,我只是说你需要我做什么?我们要去哪里?对像我这样的人,提供支持和陪伴就够了。

后来,我和太太深入研究素材,不停地理解这个人物,才逐渐感觉到她对危险有着一种探索的渴望。我相信余秀华也知道,那个危险可能要人命,但没有抵达最危险的时候她是不会停的,她的动机既有情感的惯性,也有欲望的惯性。

余秀华在我的生命体验里是独一无二的。纪录片的有趣之处就在这一点,你不知道会遇见些什么人,而且一下子就会持续那么多年。她不止一次跟我开玩笑,等我死的时候你要不要来拍?

界面文化:【摇摇晃晃的人间】之前,你拍的更多是社会向的题材,比如土地、汶川,但这一部和以前的关注似乎有差别。

范俭: 确实 是差 别 是挺大,但 我的工作方法跟以前是相近的,就是 从家庭去入手 。不过 我很大的一 个变 化是,表 达 方式不再指向一 个 社 会议题 了,我更多想 进 入到人的 内 在去描述。另外,余秀 华 也 带给 我更多 关 于女性 视 角的思考,我 现 在拍 别 的 内 容,也 会 注意女性角色在 这个题 材里 处 在 怎样 的位置、在 怎样 的 处 境。 这 些都是 从 2015年之后 开 始想的。

界面文化:余秀华是怎么评价你写她的部分的?

范俭: 她嫌弃我 文笔不好(笑)。当时 我 们的 出版 编辑 很担心 内 容 发出来会对她 不好 , 我 说这 要由 她 去判 断 , 结 果 她说 一 个 字都不要 删 , 这也 令我很 惊讶 , 她只是嫌弃我写得不够好。 我改了几遍后 她才说,现 在 文 笔终于好了一点。

02 影像工作要慢慢来

「我们是百步亭的。」男子回答我。他穿一件薄棉服,带着眼镜,看了一眼轮椅上的老人。老人七十岁上下,戴一顶鸭舌帽,帽子下露出白发,手边放着一个绿色口袋。男子继续说:「我们要去医院插一个导尿管,不导尿就胀得不行啊。」

界面文化:2020年春天你去武汉拍【被遗忘的春天】纪录片,当时是什么情况?

范俭: 武汉 的 项 目是澎湃新闻找我合作的一个长片。疫情爆 发 一 个 月后,我必 须 迅速做出 决 定, 开 始 筹备 拍 摄 , 没 有太多 时间去犹 豫。当时我 决 定只拍 摄 社 区 ,而不是去 医 院拍救死扶 伤的场景 ,因 为你 一旦要 选 那 个 方向,就要大量 时间 待在 医 院拍 摄 病患,重点的方向是不一 样 的。

慢慢后来有几个纪录片 导 演去了武 汉 ,有些人 选择 在 医 院 内 拍 摄 ,比如【 76天】的大部分素材就 来 自 医 院。我的 同行周浩 驻扎 在 联 想集 团 位于武 汉 的工 厂 ,而我 选择 了社 区 , 当时选择 在社 区 拍 摄 的人 并不多。

界面文化:为什么选择社区而不是医院?

范俭: 第一,我觉 得 医院 比 较有 新 闻 感。我 会 先告 诉 自己我不要做什 么 ,我不要做太新 闻 感的 东 西,因 为 已 经 有很多人去了。如果是要做一 个长 片的 话 , 它 一定是 晚 于新 闻的 , 不能做所 谓 第一落点,就是 医 院里失序的 现场,如果要做就需要投入大量的时间守在那个现场 。

我最想 关注的是 人的日常 发 生了 什么样 的改 变 ,那肯定 都是 在小 区发生 ,因为 当时 所有的 东 西都回 归 到 你 不能出 门 ,公共活 动 停止,人都被困在自己的家里。去调研的时候,我们会先从小 区 的空 间 和人群上去判 断 适不适合拍 摄。 拍片 讲 究 空 间 的丰富 视觉 表 现—— 小区 不能太新,面貌 会不好看; 社 区 周 边有城中村、小巷子的话,样态会更 多样; 小 区要 足 够 大, 1000 多 个 居民,感染了 20 多人 。 我们花了 两 天 时间 去确定 下来拍这个社区 。

界面文化:拍摄过非典和汶川震后,你觉得进入现场的难度有什么不一样吗?

范俭: 非典时期的 恐慌感是相近的,那个时候我很年轻,无知者无畏,实际上小区里有各种各样的限制了,我就偷偷地出来,一个人拿DV到处瞎跑瞎晃拍摄。 那时候我还在央视,但医院我进不去,就拍我所在的生活外围圈,表达冲动跟在武汉是接近的。

2009年我去拍汶川,是跟心理援助志愿者先打交道,志愿者介绍我认识一些家庭,我取得这些家庭的信任就可以拍了。当时我和上海台有一些合作,看起来会比较「正规」。

界面文化:这些纪录片大多是观察式的,这是否是你贯穿始终的创作方式呢?

范俭: 2009年我拍【活着】的时候 也很 费 解, 你 一定要生 个 孩子去替代 过 去那 个 孩子,那孩子背 负这些来 到世界上, 压力岂不是会非常大?但 我 没 有 试图 跟他 们辩论, 我要做的是想 怎么 去理解 他们 ,要通 过 大量的 学习 和 经验 才能 够 理解 对 方。

我是边界感比较强的人 ,拍 纪录 片也是这样。这或 许 跟我的原生家庭有 关 系。我小 时 候 没 有 亲 戚,不是生活在一 个 大家族。在 农 村,家族是一 个 整体性的存在,彼此之 间 很容易 随 便跨越 边界 ,但我的家庭 没 有那 么 粘稠的 东 西。我爸爸因 为当 兵,我 们 全家 移民 去了宁夏的工 厂 —— 60 年代 西北 建了大量的工 厂。 我 从 小就是移民的 状态 ,我 们 在那里 没有任何亲戚,只有 一家四口 。

界面文化:回到你自己的经历,最早是怎么开始拍纪录片的?

范俭: 我最早在山东电视 台工作,后 来 想提升自己 ,就去央 视当 一 个 北漂。 当时我们 有点像打黑工, 没 有合同, 没 有保障, 没 有五 险 一金, 做 一 个 片子就拿一 个 片子的 钱 ,但只要 让 我 们 干,即便是黑工 我 也愿意。他 们给了我一个月试用期,能留下来就留,留不下来就走人,我直接就辞职过去了。

我 赶上了央 视 非常 理想主义的 尾巴,在【 东 方 时 空】 「纪事」栏 目做30- 50 分 钟 的 纪录 片, 审片 主任是 陈虻 老 师 ,在央 视纪录 片的 谱 系里面是一 个 先 驱 意 义 的人物,他 开创 的流派就是 讲 述老百姓自己的故事。 我 很 喜 欢 拍普通人的 纪实语言 ,同 时 又 讲 究一定的新 闻 性。

界面文化:电视台的工作算是体制内,后来你为什么决定从体制内走向独立?

范俭: 2006年,我一边在央视工作,一边读了北电的研究生, 毕业 作品【在城市里跳 跃】 投到阿姆斯特丹 电影节 ( IDFA )并入 围 。 很幸 运 , 那一年 IDFA 做了一 个单元叫「 中 国变迁」 , 选了十来个中国导演的片子, 有周浩的、杜海 滨 的、 赵亮的,我和他们都是那一年认识的。 那之后我才去到 独 立圈 层 ,去宋庄的、南京的那些影展。

阿姆斯特丹电影节那次 是中 国纪录片导演 整体性的亮相,之前大家都是零散地去 电影节,比如九十年代吴文光和杜海滨的电影会去日本的山形电影节,还有段锦川、梁碧波等前辈的片子在法国真实电影节等国际影展亮相 。那也是 我第一次去 国 外比 较 大 规 模的展, 才知道 国 外的 纪录 片是什么样 ,后来也慢慢开始想怎么样可以做成这样 。

界面文化:大多数纪录片的筹资都比较难,你的情况是什么样呢?

范俭: 我早期拍【的哥】完全是自己花钱,但花得很少,成本 主要是 给的士 司机 给报 酬,剪 辑 和 声音都是我自己在做。到了我拍【活着】里的汶川失独家庭再生育, 才真正开 始花 钱 ,路费 成本多了很多。

2009年,范立欣 导演的 【 归 途列 车】 在 IDFA 拿了大 奖 , 它 是一 个国际联 合制作的 电影 , 这刺激到了我们很多人,原来纪录片也可以国际联合制作,这让 更多的中 国纪录 片 开 始去慢慢 学习这套流程。 那一年也是我的一个转折点。我第一次开 始拍【活着】 这样的 题 材, 认识 了我的 制片人 , 开 始了 国际 合拍。

现 在我 们 也依然主要靠 联合出品 ,在 国内则是 找互 联网 平台支持。 但 这都 需要很好的 导 演履 历 和 议 价能力,年 轻 作者在 这 方面 还 是比 较难 的,特 别 是在 2022 年之后,互 联网 平台——尤其是 对纪录 片——大量收 缩 , 最明 显 的就是 腾讯 ,我 们 已 经 很 难从 他 们 那里拿到 钱 了。

但应该是从2020 年疫情之后开始,我相信 我留下 来 的一些 东 西,以后都 会 慢慢 发 光的, 这 就是 影像工作尤其是纪录片工作的意 义 , 你 不可能指望 当 下一定 会 能 够让 人看到,要慢慢 来 。包括我做汶川地震 题材 也有同 样 的感 觉,失 独 家庭的再生育顶 多在地震后一 两年被讨论 ,但之后就无人问 津了。 这 些地震以后成 长 的孩子,他 们 面 对的是怎样的成长?我们跟拍了很久,发现真正的 故事都是四五年后慢慢 发 酵出 来的。 虽然我们现在记录下 来 的素材 是不容易 传 播的,但它 本身已 经 是一 个历 史 资 料,我 们 只是需要耐心等待。