日前,南京公用发布公告,与赣锋锂业、南京环境集团有限公司签订【战略合作协议】,拟在江苏省投资建设30万吨废旧电池回收基地。市场分析人士指出,作为南京市的一家综合性国企,这是南京公用首次切入废旧电池回收与锂电池应用等领域,这种合作模式体现了地方国有企业在动力电池回收领域的战略布局。

如今,从国家层面到地方政府,均在大力推进再生资源回收利用体系建设,对动力电池回收利用形成进一步利好。不过,原材料价格低位徘徊,又给即将迎来爆发的动力电池回收利用行业蒙上了一层不确定的「阴云」。

0 1

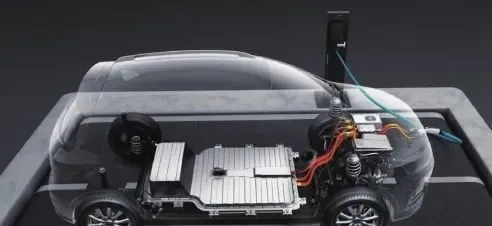

动力电池回收供需错配显现

2015年,我国新能源汽车行业出现第一次爆发式增长,中国成为全球最大的新能源汽车市场。通常认为,动力电池的服役年限为5~8年左右。按此推断,2024年,首批动力电池已过8年的使用年限,形成一波动力电池退役潮,但时间已进入下半年,这一趋势并不明显。同时,当前动力电池原材料价格低位徘徊,回收端出现价格倒挂现象,导致回收企业承压。

「主要原因是供需不平衡造成的。」 中国汽车战略与政策研究中心循环利用研究总监李震彪 向【中国汽车报】记者介绍道,据不完全统计,目前我国动力电池再生利用已建成产能已超过300万吨,而退役动力电池规模约为20万~30万吨/年,行业竞争就会抬高回收价格。

记者了解到,截至2023年底,我国电池回收产能从2018年的32.5万吨/年增至330万吨/年。不过,退役电池的供给量却无法满足目前回收端的「胃口」。来自中国汽车工程学会的数据显示,2023年,我国退役动力电池总量达到58万吨。天风证券的研报预计,2030年,我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh(约300万吨)。

而动力电池原材料的价格回落,给回收企业带来更多压力。据悉,2022年动力电池原材料价格一路飙升时,大量资本涌入回收赛道,进一步推动了回收产能的增长。

企查查最新数据显示,我国现存动力电池回收相关企业14.19万家。近10年来,这一领域的企业注册量呈持续增长态势。2021年开始,国内新能源汽车产业市场化进阶,产销量跃上新台阶,动力电池回收需求相应提升,相关企业爆发式增长357.57%,至2.67万家。此后,增长趋势仍在继续,2023年注册量达4.59万家;今年截至目前,又注册2.01万家。

现阶段,符合【新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件】的企业名单(「白名单」)已发布五批,共计156家。一家「白名单」企业相关负责人直言,按照目前的动力电池退役量,「白名单」企业数量都已略显「过剩」。

日前由EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的【中国锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书(2024年)】(以下简称【白皮书】)显示,2023年,全国实际回收锂离子电池62.3万吨,而仅是156家「白名单」企业的名义产能就达到379.3万吨/年,全行业名义产能利用率仅16.4%。

「回收端价格倒挂,由供需结构失衡、退役电池资源紧缺所致。由于市场前景巨大,产业资本推动大量回收项目落地,但退役电池资源的供给增量有其固有的规律,即回收产能出现了‘抢跑’的情况,导致退役电池资源紧缺,进而导致回收端原料价格相对产品价格坚挺。」 上海钢联新能源事业部动力电池分析师王学雷 对记者说。

王学雷认为,动力电池回收行业整体上仍处在产能快速扩张周期,且退役电池资源的供给弹性不高,预计未来几年,电池回收行业将经常出现价格倒挂的情况,但倒挂不会一直持续,有望随着中短期供需状况的变化而改善,即未来几年市场将出现「倒挂-修正-倒挂-修正」的反复。

0 2

倒逼技术创新、降本增效

长远来看,动力电池回收行业仍然前景广阔。中国新能源汽车动力电池回收利用产业协同发展联盟(CA‐BRCA)预计,2024年我国动力电池退役规模将达20.2GWh,同比增长48.53%,退役新能源汽车40.29万辆,同比增长46.56%;2030年,退役电池和新能源汽车分别将达148.7GWh和298.91万辆;2025~2030年,退役电池和退役新能源汽车的年均复合增速将分别达到37.64%和38.11%。天风证券的研报数据显示,根据乐观预期,预计2030年,我国退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望达到1048.9亿元。

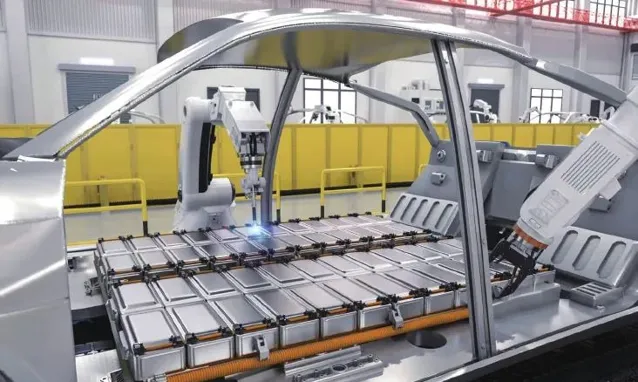

资料显示,锂电池回收主要有梯次利用和拆解回收两类,根据工信部批准的动力电池回收「白名单」,前四批名单中梯次利用企业成为重点,在第五批名单中仅批准梯次利用的企业占比显著下降,拆解回收成为电池回收利用重要发展方向。电池回收利用主要有火法和湿法两种。其中,火法回收的工艺流程较短,具有操作简单、原材料要求低、适合处理大批量废旧电池的优点,但火法工艺的能耗较高、回收率较低;湿法回收工艺金属回收率高,是目前国内回收企业的主要技术路线。

虽然价格倒挂的情况给动力电池回收企业的经营带来挑战,但对行业来说也是一个发展机会,即倒逼产业技术创新、降本增效。

今年7月,格林美发布公告称,下属控股子公司福安青美能源材料有限公司、武汉动力电池再生技术有限公司与深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司共同签署战略合作协议。三方将联合开发石墨烯增强型磷酸(锰)铁锂材料产业化技术,以石墨烯技术提升循环再制造的磷酸(锰)铁锂材料的导电性和电化学性能,从而提高电池的能量密度和循环寿命,让循环再制造的磷酸(锰)铁锂材料实现高值化再利用。

北京赛德美资源再利用研究院有限公司赵小勇 在今年举行的一个行业论坛上提出,锂电回收企业可以从三方面入手应对市场的挑战,一是加强传统湿法回收企业环保投入和技术改造,让产品满足中欧等市场对锂电回收的产业政策及全国各地排放要求;二是鼓励新型的物理法回收工艺在国内乃至国际推广;三是鼓励传统湿法与物理法两种工艺并行互补。他认为,物理法回收企业更适合前端,建议增加物理法回收企业在全国范围的布局,从而实现就近回收就近运输就近拆解。据介绍,赛德美物理法回收技术实现了全封闭、全自动拆解工艺,以及单体电池7种材料全组份回收,全组份回收率达到95%,环保无污染、成本低,经济性好,解决了废磷酸铁锂回收经济性难题。

洁普环保自主研发了动力电池带电破碎系统,实现了锂电池在「零放电」状态下的安全连续破碎。据悉,整套系统结构紧密,占地面积小,智能化程度高,有效简化回收流程,降低成本,提升回收利用率。

赛迪顾问方面表示,动力电池回收企业、整车企业及科研院所积极开展动力电池回收技术创新,为行业发展提供了有力支撑。其中,在电池拆解方面,带电破碎、视觉识别、人工智能拆解、柔性精细拆解等先进技术不断涌现。在破碎分选方面,带电破碎、多级控氧热解正加速研发。在再生利用方面,全组份回收和短程再生技术取得新进展,关键金属镍钻锂的回收率实现了显著提升,技术路线逐步向绿色化、清洁化发展。

0 3

借力资源回收利用体系建设

在国家层面,我国密集出台相关政策,动力电池回收产业正在逐步规范化、规模化发展。今年2月,【国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见】发布,提出要加强废旧动力电池循环利用;组织开展生产者回收目标责任制行动;建立健全动力电池生态设计、碳足迹核算等标准体系,积极参与制定动力电池循环利用国际标准,推动标准规范国际合作互认;研究制定废旧动力电池回收拆解企业技术规范。今年3月,国务院印发【推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案】,支持「动力电池更新换代」。

地方政府正纷纷出台政策,推动动力电池回收利用产业发展。地方国有企业正在积极参与动力电池回收领域,共同推动动力电池回收行业的健康有序发展,上文提到南京公用与赣锋锂业、南京环境集团有限公司的合作便是其中一例。

近日,上海市商务委员会发布【上海市再生资源回收利用体系建设专项行动】,鼓励制造企业与再生资源回收加工企业合作,建设一体化废钢铁、废有色金属、废纸等绿色分拣加工配送中心以及废旧动力电池回收中心。

2024年4月发布的【广东省加快构建废弃物循环利用体系行动方案】强调,要加强废旧动力电池回收和综合利用;强化动力电池制造、回收、利用等全过程流向管理,加强新能源汽车动力电池溯源管理,推行生产者回收目标责任制;完善废旧动力电池回收体系,推动具备动力电池回收条件的回收企业加快发展。引导废旧动力电池综合利用企业规范发展,促进资源化、规模化、高值化利用;推进动力电池梯次利用产品质量认证,开展清理废旧动力电池「作坊式回收」联合专项检查行动。

2024年5月,【四川省再生资源回收循环利用行动方案】出台,提出到2027年,除川西北生态示范区外,19个市(州)分别新(改、扩)建1~2个再生资源回收处置利用基地,支持建设报废机动车、动力电池等精细化拆解、「无废」拆解项目,支持符合条件的企业争取科技创新和技术改造再贷款;同时,以成都、遂宁、宜宾、眉山等动力电池产业集聚区为重点,鼓励企业加大废旧动力电池回收利用先进技术研发创新,加大国内外废旧动力电池回收利用龙头企业引进力度,引导社会资本参与动力电池回收利用。

「地方政府出台政策支持,将有利于废旧动力电池流向规范回收渠道,地方国有企业参与将有利于提升动力电池规范回收利用水平。」李震彪表示,行业目前正处于推动专项法规出台阶段。现阶段,我国出台的动力电池回收利用管理文件以政策性内容为主,相关部门正在推动专项法规的研究制定,进一步提升相关要求的约束力。

在王学雷看来,地方政府密集出台动力电池回收相关产业政策,一方面提供了补贴、税收优惠等经济支持,另一方面完善了规范体系,有助于推动电池回收行业快速且规范发展。国有企业参与电池回收领域,一方面丰富了电池回收市场参与主体,另一方面国有企业拥有强大的综合实力,其参与电池回收行业,有助于行业的稳定健康发展。

从政策导向上看,我国大力推行以生产者为回收网络主体的商业模式,要求汽车生产企业承担动力电池回收的主体责任,引导汽车生产、动力电池生产、综合利用等企业加强合作,通过多种形式形成跨行业联合共同体,建立有效的市场化机制。

0 4

规范发展、加强监管、鼓励竞争