比亚迪第五代DM技术,强的地方是工程化。

发动机技术难么?不难。

阿特金森循环,一个在燃油车时代,由于发力不完整,难以在常规汽车上使用的发动机技术,原理不难。

但,怎么试验出来最符合实际状况的压缩比,实现超过46%的热效率,不容易。

电池技术难么?不难。

无非是匹配一套磷酸铁锂电池,以及相应的,比较高的充放电倍率。但至少比日系那堆只有一度电的10C-15C甚至更高的——他们甚至用过镍氢技术——要简单得多。

但,怎么跟电机电控和发电机配合,压低成本的同时,实现高效率长寿命,不容易。

电控电控技术难么?也不难。

电控系统,早已不是新能源汽车刚开始普及那几年那么高深的事情了,IGBT早就可以国产化,SiC也可以国产化,相关的电机控制算法,各家厂商也都有,乃至电控都从三合一卷到了六合一、七合一、九合一。

难点在于,怎么在压缩成本的前提下,提供尽量高的转换效率,也不容易。

电机技术难么?也不难。

电机都快被各家主机厂卷成有色金属加工业了,并且电机确实是卷——卷绕工艺\圆线边线工艺,乃至怎么能省点铜、省点稀土,各种法子都有人琢磨过。

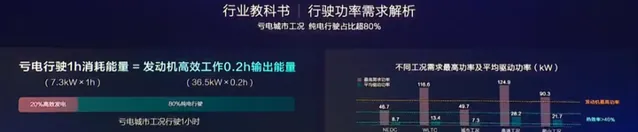

难点在于,怎么统计、判断整车所需驱动功率,怎么分流,怎么最大化电机,乃至纯电工况的使用。

热管理系统难么?也不难。

无非是电池系统冷了加热,热了散热降温,让电池跑在最佳温度,让座舱也尽量在最佳温度。

但利用好发动机的余热,利用好电池的散热,节约空调能耗,这一整套工程下来,不容易。

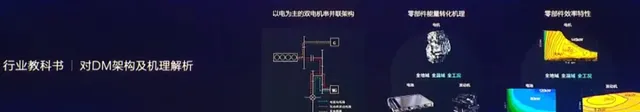

乃至DM这套架构,也没那么难。

难的地方,在于从整车角度,工程化一个个抠细节、抠成本、抠结构,甚至抠到了滚阻设计。

做过工程的大多都知道,每多一个变量多一个参数,系统的复杂度就要提升一个档次,而比亚迪第五代DM技术,则是一堆变量和参数的综合考量——在保证质量的前提下,尽量压缩成本,让更多用户买得起车,同时还能尽量降低能耗、节约油耗。

这是它的意义,往小了说,让消费者更省钱,往大了说,不仅是行业的方向,也可以算是能源安全的一环。