我在臨床實踐中發現, 抑郁癥有著復雜且值得深究的發病緣由和表現特點 。

就拿一些常見的精神心理相關病癥來說吧, 比如焦慮癥、神經衰弱等,在病情的發展過程中,不少患者最後竟都出現了抑郁癥的癥狀,這其中的緣由著實引人深思 。

一方面,像焦慮癥這類病癥,患者長期處於 高度緊張、焦慮的狀態,精神時刻緊繃著 。

西醫在治療時, 往往會使用一些鎮靜類藥物去抑制這種過度的情緒反應 ,可一來二去,患者的情緒雖然看似被壓制住了, 但卻逐漸陷入了情緒低落、興趣喪失的抑郁狀態 ,就好像走進了另一個更難走出的 「精神困境」。

另一方面,神經衰弱的患者,本身就因長期的身心疲憊、睡眠障礙等問題而備受折磨。

在治療過程中, 若只是單純地用藥物去改善睡眠、緩解疲勞,卻忽略了對整體精神狀態和臟腑功能的調節,慢慢地也容易滑向抑郁癥的 「深淵」 。

我曾跟朋友提及這些臨床觀察到的情況,朋友起初還難以置信,可這都是實實在在發生在眼前的事兒呀,我又怎會編造呢?

與其只是盯著這些病癥轉化的表象,倒不如去探尋背後深層次的原因,究竟為何會如此呢?

就說抑郁癥吧,說那些抗抑郁的西藥一點作用都沒有,那肯定不符合實際情況。

它們確實能在一定程度上緩解癥狀,可幾乎所有抑郁癥患者都依賴這些藥物,就像高血壓患者都吃降壓藥一樣,總讓人覺得缺了點什麽,難以讓人完全信服。

西醫的一些精神類藥物,在急性期確實能較快地改善癥狀,起到救急的作用,可要是把治愈抑郁癥的希望都寄托在它們身上,長期來看,似乎有些力不從心了。

畢竟,醫生的初心本應是真正幫患者擺脫病痛,要是只想著讓患者持續用藥,靠此盈利,那想要治好病可就成了遙不可及的事兒了。

從中醫角度去分析,抑郁癥的成因大致可以歸結為氣虛、陽虛、血虛、瘀血和痰濕等方面,涉及到的臟腑有心、肺、脾胃、肝膽、腎、大腸等諸多臟器 ,要是詳細展開來講,那真能寫成厚厚的一本書呢。

不過,在臨床中我發現,大約 80% 的抑郁癥患者都存在 肝腎陽虛 的情況,這類患者又有著怎樣的典型表現呢?

① 精神萎靡,嗜睡 ;這是腎氣不足的體現呀,腎氣就如同人體精神活力的根基,根基不穩,人自然就沒了精氣神,容易困倦嗜睡。

② 畏寒怕冷,手腳冰涼 ;這反映出腎陽不足,腎陽可是人體陽氣的根本來源,陽氣不足,身體就像失去了溫暖的 「火爐」,總是感覺寒冷。

③ 頭發幹枯易脫落 ;腎之華在發,發為血之余,頭發的狀態能反映出肝腎的功能狀況,肝腎不足時,頭發就會變得幹枯且脫落嚴重。

④ 食欲不振,胃脘脹滿 ;肝的疏泄功能減弱,脾胃的運化也會受到影響,食物難以消化,就容易出現這些腸胃不適的情況。

⑤ 面色蒼白,氣血不足 ;氣血是維持人體臟腑正常運轉的內環境,肝腎功能減退,就會導致精血、氣血的生成不足,進而讓人面色不佳,看起來虛弱無力。

⑥ 思維遲緩,記憶力減退 ;感性思維靠心和肝來支撐,理性思維依賴脾和腎,肝腎不足時,思維自然就變得遲鈍,記憶力也跟著下降了。

⑦ 肢體水腫,尤其是下肢 ;腎主水液代謝,腎功能減退了,水液代謝就會失常,廢水排不出去,就容易在身體下部積聚形成水腫。

說到這兒,抑郁癥與肝腎的密切關聯已經很清晰了,那麽針對這種情況,該用什麽方子來調理呢?

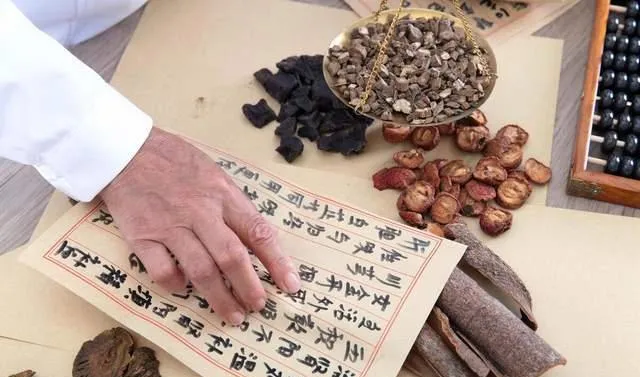

我有一個常用的基礎方: 柴胡、郁金、淫羊藿、仙茅、巴戟天、肉蓯蓉、制附子、黨參、茯苓、大腹皮、桑白皮、黃芪、白朮、遠誌、酸棗仁 。

我依據病人的實際情況對這個方子略作加減,在過去的一年裏,幫助了 60 多名患者改善了抑郁癥狀,有效率達到了 80% 以上呢。

在這個方子裏,淫羊藿、仙茅、巴戟天、肉蓯蓉、制附子這些藥都是用來補腎陽的,這比較好理解, 畢竟肝腎陽虛,補腎陽是關鍵所在 。

桑白皮、大腹皮這兩味藥能 利水消腫 ,鑒於患者有肢體水腫的癥狀,其作用也顯而易見。

而黨參、茯苓、白朮、黃芪這四味藥是健脾祛濕的,可能很多人就會疑惑了,明明是肝腎陽虛的問題,腎陽補了,也沒直接補肝呀,健脾又有什麽作用呢?

其實呀,這裏面的道理很重要,之前我也多次跟人講過。

在中醫臨床用藥當中,像柴胡、郁金這些藥,雖然是直接針對肝的,主要起到疏肝理氣的作用,但補肝確實不像補腎那麽直接。

要知道,肝屬木,脾屬土,按照五行相生相克的理論,肝木是生長在脾土之上的,所以透過加強脾土的功能,就能為肝木提供更好的滋養,達到強肝的目的,這也就是中醫整體觀念和辨證論治的精妙之處呀 。

中醫作為中華民族的瑰寶,蘊含著深厚的智慧,願這些古老的智慧能為更多抑郁癥患者點亮希望之光,幫助他們早日走出抑郁的陰霾,重新擁抱陽光、健康的生活。