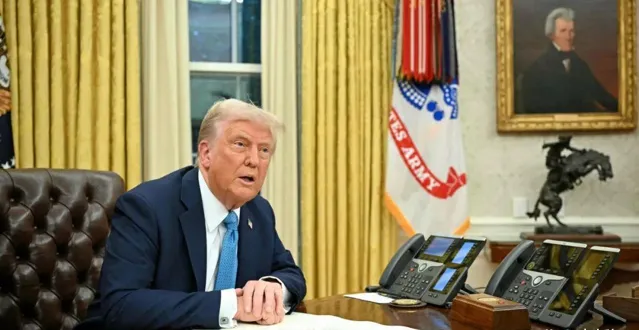

直新聞 : 當地時間2月1日,杜林普簽署行政命令對中國、墨西哥和加拿大加征關稅,並威脅若有反制措施,關稅稅率還會進一步提升,開啟第二任期新一輪的關稅戰,對此您有何觀察?

特約評論員 張思南 : 從經濟學的角度來看,杜林普的關稅政策是讓人困惑的。 從第一任期開始,杜林普就反復向支持者強調,關稅不會是美國民眾的負擔,而是會由「他國支付,他國承擔」; 在1月20日的就職演說中,杜林普也宣稱,向外國征收關稅「會讓本國公民富裕」。

但這就是個謊言,作為一個消費型經濟體和世界第一大進口國,美國只會因為擡高關稅而削弱全社會的消費和經濟增長能力。關稅的本質是美國國內進口公司向美國政府繳納的直接稅,從來不是杜林普所謂的「他國支付,他國承擔」;至於關稅的成本走向,據美國國家經濟研究局2021年的一項調查顯示,絕大部份都透過更高的零售價格而由美國本土消費者承擔。舉例而言,僅洗衣機一項,美國民眾每年因為杜林普的關稅政策就要多支付15億美元。美國智庫彼得森國際研究所此前預測,杜林普的關稅政策會讓中等收入的美國典型家庭「每年損失約1700美元」;更為左翼的美國進步中心甚至認為,這一損失可能高達2500到3900美元。而從宏觀的角度來看,數據顯示,加征關稅對於美國GDP的沖擊在0.3到0.5個百分點,負面影響顯而易見。

如果往歷史中去看,激進的關稅政策曾給美國社會和全世界帶來過更大的災難。1930年的斯姆特-荷莉關稅法一度讓美國進口商品的關稅提升到歷史最高水平。而在該法案透過之後,美國與當時的主要工業國家卷入了互相報復的大規模關稅戰,美國的進口額和出口額驟降50%以上,美歐之間的貿易規模也從1929年的歷史高位急劇衰退到1932年歷史低位。有觀點就認為,美國激進的關稅政策正是20世紀30年代經濟大蕭條的重要原因之一。

直新聞 : 那為什麽杜林普似乎完全無視關稅對美國自身的危害而執意要發起關稅戰呢?

特約評論員 張思南 : 答案很簡單,因為杜林普考慮的不是經濟學,而是美國國內的選舉政治。 杜林普宣布對中國、墨西哥、加拿大加征關稅,看似是一種他特立獨行個人風格的延續,但本質是共和黨保守主義經濟政策的延續。 杜林普的關稅不是孤立的,而是美國當代政治經濟格局演變的必然結果。

第一,共和黨的本土主義和保護主義根植於其政治基因。從尼克遜、列根的美日、美歐貿易大戰到小布殊政府強勢的鋼鐵關稅,共和黨始終將貿易保護作為維護美國經濟利益的重要工具。

我們往往對杜林普迥異於克林頓、奧巴馬這些民主黨人的逆全球化政策而感到震驚,但事實上,這不過是共和黨人本土主義和保護主義傳統的再現。這一傳統來自共和黨的選民基本盤。「鐵銹地帶」的藍領工人以及更廣泛的本土制造業從業者構成了共和黨的核心票倉,而他們在全球化行程中普遍利益受損。自上世紀90年代以來,美國制造業不斷萎縮。數據顯示,1994年北美自由貿易協定生效時,美國國內有近1700萬個制造業崗位;22年後到2016年,這個數碼已經下降到1200萬;與此同時,白人男性產業工人的收入中位數下降了20個百分點。

美國本土產業工人自然構成了貿易保護的強烈支持者,杜林普的關稅政策就是對這些選民訴求的回應,是將關稅作為重振制造業的政治承諾,即便這在經濟上根本做不到,但至少充分迎合了選民對於經濟安全的渴望。而兩極化的政黨博弈也讓杜林普不得不持續加碼保護主義。民主黨主打全球化經濟政策,而共和黨則強調以關稅保護本土制造業。這種政策競爭令貿易保護成為共和黨區別於民主黨的重要標誌,杜林普的關稅政策在這種政治博弈下也就成為了一面不可能放下的「 旗幟 」。

第二,保護主義政策不僅是杜林普政府的對外經濟戰略,更是轉移國內矛盾的政治投機工具。當前美國社會面臨的結構性問題,例如貧富差距擴大、產業空心化、地區發展失衡等,需要根本性的政治解決方案,但杜林普共和黨人選擇了透過關稅政策構建受害者敘事,將國內矛盾轉嫁給外部因素,透過將制造業衰退歸因於全球化,將就業流失歸咎於國際貿易,成功轉移了公眾對國內治理政策失敗的關註。這種敘事在「鐵銹地帶」和中西部農業州獲得廣泛共鳴,透過對外加征關稅,杜林普政府制造了「保護美國社會利益」的假象,關稅政策由此成為轉移矛盾的捷徑,但實則回避了國內改革的艱巨任務。這種策略短期內能夠凝聚選民支持,但長期來看只會加劇社會矛盾,因為當保護主義無法帶來最終的預期收益,民眾的失望情緒無疑會變得更加強烈。

作者丨張思南

排版丨賴信宏

編輯丨林瀟

審校丨李怡

監制丨朱龍晃