本文轉自【中國氣象】;

近期,日本東北地區出現大範圍強降雪,多地積雪厚度重新整理歷史紀錄。極端天氣造成交通中斷、基礎設施受損、生活秩序被打亂,日本北部多地正面臨嚴峻考驗。

日本氣象廳數據顯示,當地時間1月4日,日本青森縣過去12小時最大降雪量達25厘米,青森縣和弘前市積雪深度均達120厘米,超過往年同期的3倍。其中,青森縣酸湯氣象站積雪深度以驚人速度達到4.13米,創下日本全國冬季積雪最快突破4米的歷史紀錄。弘前市更是重新整理了自1982年有統計記錄以來的1月最大積雪量紀錄。

「今年入冬以來,日本東北地區存在降雪日數多、過程強、局地累計量異常偏多等特點。」中央氣象台首席預報員周寧芳接受記者采訪時分析,1月1日至4日,青森縣持續暴雪,過程累計降雨量達83毫米。然而,與常年同期相比,日本東北地區冬季降雨總量並未顯著增多。周寧芳指出:「雖然區域累計降雪量並不異常,但青森縣和弘前市等局地降雪量大,積雪厚度異常深,因此過程的局地極端性特征還是比較顯著的。」

為何降雪如此猛烈?答案要從日本獨特的地理位置和氣象條件說起。

「此次降雪的核心天氣系統是東北亞地區的高空冷渦。」周寧芳指出,後部高空槽不斷攜帶高緯度冷平流南下,正是這一環流調整,加劇了日本海沿岸的強降雪。

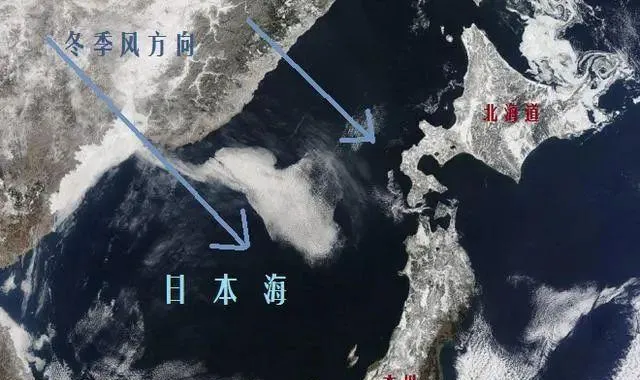

在這一過程中,日本海的冷流雪效應尤為關鍵。「所謂冷流雪,也稱冷流降雪和‘大湖效應’,是一種特殊的局地降雪現象,主要發生在冬季的沿海或沿湖地區。」周寧芳表示,當強冷空氣南下經過相對暖濕的海面時,低層空氣迅速升溫增濕,在擡升過程中凝結成雪花形成強降雪。另外,丘陵山地的地形擡升和海岸的摩擦會把暖濕氣流擡升到凝結高度以上,也會對冷流雪起到增幅作用。「冷流降雪常具有局地性,特點是持續時間不長但強度較大。」日本本州島西側和北海道的西海岸是冷流降雪的高發地帶,而此次暴雪正是冷流雪效應的突出體現。

冷流降雪並非日本獨有,中國部份沿海地區也會經歷類似現象。「山東半島冬季經常出現冷流降雪,但與日本相比,中國的冷流降雪影響範圍較小,強度也相對較弱。」周寧芳表示。

隨著環流形勢的變化,預計11日至13日,日本東北部的降雪天氣減弱或間歇,14日開始又有新的一輪降雪天氣。

但更深層次的問題不容忽視,全球氣候變遷背景下,極端天氣事件頻發成為一種趨勢。暴雪只是其中一例,更多頻率更高、強度更大的極端天氣或將接踵而至,這為災害防禦和應急管理提出更高要求。「暴雪、暴雨等極端事件的增多,不僅考驗天氣監測與預報能力,也要求建立更加高效的應急體系,以確保社會生產生活穩定執行和居民安全。」周寧芳表示。

在應對自然災害的過程中,天氣預報和預警是第一道防線,而整個環節中的災害防禦和應對、救援和長期恢復則需要社會各方協同合作。只有建立起牢固的「安全閥」,才能在極端天氣面前守護家園,減少損失。

作者:王婉