星期五快下班的時候,我接到居委會電話,通知我們要和小田一起隔離七天。

我把這個訊息告訴老田,他沈默了幾秒鐘後問: 那政府會給我們送飯伐?

我想他可能還沒睡醒。

回家的路上我覺得很緊張, 我知道自己不再是一個普通人了,而是一個次密接的同住人。

我想把這件事告訴出租車司機,但我又怕他趕我下車。

到家的時候, 門口已經站著一個大白和一個居委會的同誌了 。

他們說:接下去七天你們就不要出門了,我們每天都會上門給小朋友做核酸。

老田再次發出靈魂拷問: 那政府會給我們送飯伐?

居委會同誌眨眨眼睛說:你們還是可以叫外賣的。

老田又問: 那政府會幫我們倒垃圾伐?

老同誌的眼睛又眨了眨說:那。。。。你們也可以每天錯峰出門倒一趟垃圾。

小田的另一些同學,據說家門口被貼上了封條或者電子磁吸,老田若有所思地說: 這樣的話,政府應該會給他們送飯了。

四月封閉的時候家裏還只有三口人,

半年過去了,家又被封了,這次還多出來一條狗。

老田搓著手說:真是造化弄人啊。

我們每天有一次出門倒垃圾的機會, 家裏的四個活物都想出去。 於是每天晚上時間一到,一家四口都迫不及待提著垃圾袋準備出門,場面十分和諧。

上海正是秋高氣爽的好時候, 天氣不冷也不熱,太陽暖洋洋包裹在身上,開啟窗,甚至還能聞到桂花的味道。

待在家裏其實蠻好, 不用搶菜,可以外賣,不用早起,也不用通勤。

如果沒有小孩就完美了。

可是我有,還是個兒子。

兒子就是有一種本事,讓你每分鐘都想吼他。

小田早上起來不刷牙, 拿把手槍在客廳晃來晃去 ;刷完牙不曉得吃早飯, 還是拿把手槍在客廳晃來晃去。

家裏的狗有樣學樣,跟在小田屁股後面一起轉。

一個人,一條狗;一個黑,一個白,我恍恍惚惚只覺得客廳裏兩個黑白無常要來索命。

家裏每天都是這種畫風

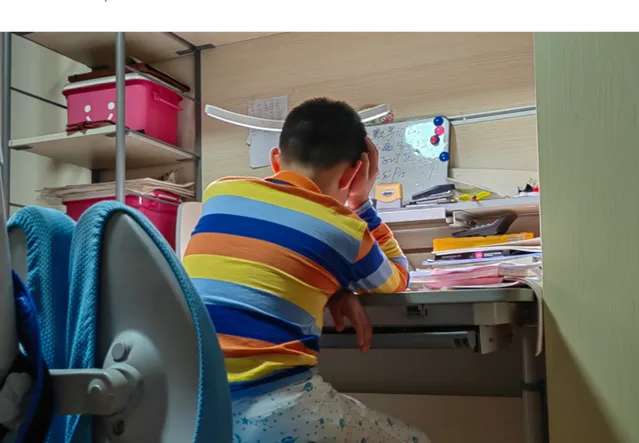

人,是永遠沒有辦法規規矩矩坐好上課的,

小田的上半身和下半身永遠不在一條直線上,看得人戳火。

整個白天,要提醒他人坐好,提醒他不要玩橡皮,提醒他字好好寫,還要提醒他套用題不要忘記寫單位。

每一句話柔聲細語講出來都是耳旁風, 人照樣是歪的,字也照樣是歪的。

非要我氣急了把作業本摜到地上,他才稍微把話放在心上。

功課還沒開始寫,小田就先問:那我幾點鐘可以休息呢? 屁股多在凳子上待一秒鐘就是吃了大虧。

昨天上傳了英文作業給老師,老師問:作文為什麽不交呢?

再跑去問小田,他才一副如夢初醒的表情: 哦對,好像是還有一篇英文作文要寫。

作文寫到一半,小田問我能不能先吃飯? 我看只剩下最後兩句了,就叫他寫完再吃。

小田撅著嘴,扔下筆,一只手撐著腦袋,嘰嘰咕咕說: 什麽嘛,飯也不讓我吃,壞媽媽。。。。

我氣得要命,瞪著眼睛對兒子喊: 儂有哭測烏拉的時間,兩句話早就寫好了,今朝不寫好不要吃晚飯了!!

太陽徹底掉下去了, 家裏鬧哄哄一片 ,小田在房間裏哭,老田在客廳裏哇啦哇啦打工作電話,家裏的狗像世界警察,一會兒看看這個,一會兒看看那個。

其實今天本來應該過得很好的: 不用公司待,有狗有外賣,陽台太陽曬,自由又自在。

可是因為家裏有一個小孩,一切都變了: 搬了一天磚,氣得腦血栓,再在家裏關,要把一鍋端 。我終於明白了: 人,可以居家,但不能居家帶娃。

來源:胖少女晚托班