新華社上海12月28日電(記者程思琪、王默玲)2023年的電影市場可謂亮點頻出,異彩紛呈。不論是突破500億元年度票房,還是霸占排行榜前十位的國產影片,都讓人們對今年電影市場的優異表現印象深刻。票房和口碑皆有收獲的背後,離不開國產電影市場的沈澱與拓展。

電影票房突破500億元 國產片加速市場回暖

據國家電影專資辦初步數據統計顯示,2023年11月13日,中國電影年度票房突破500億元,其中國產影片票房417億元,占比達到83.4%。截至目前,據燈塔專業版數據,中國年度票房已突破540億元。

「從目前票房成績單可看出,幾大檔期貢獻了主要的票房成績。其中暑期檔和春節檔無疑是表現最出彩的。」據燈塔專業版數據分析師陳晉介紹,「超級檔期+超強影片」形成了顯著的虹吸效應。春節檔票房以超67億元的成績排在影史第二,【滿江紅】【流浪地球2】票房都超過40億元。而暑期檔則帶來更大驚喜,【消失的她】【長安三萬裏】【孤註一擲】等多部影片持續「高位接棒」,最終暑期檔以超200億票房收官,重新整理中國影史暑期檔票房、場次、人次等多個紀錄。

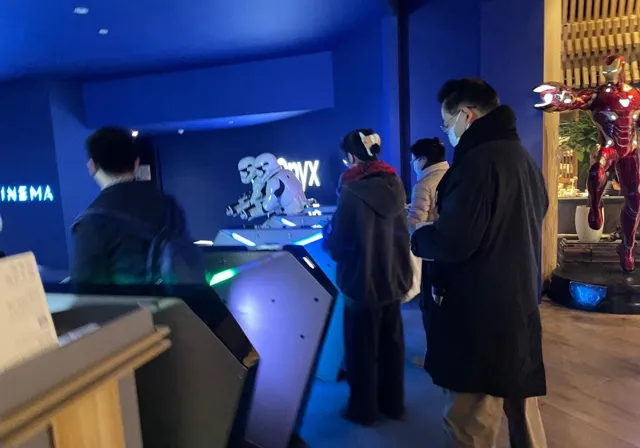

12月23日,觀眾在上海一電影院排隊入場觀影。新華社記者 程思琪 攝

無論是兼具懸疑和喜劇元素的古裝大片【滿江紅】,還是繪就恢弘大唐風貌和詩人群像的動畫【長安三萬裏】,亦或是科幻感十足的【流浪地球2】,又或者聚焦網絡詐騙的【孤註一擲】……大批優質國產電影的湧現,讓萬千觀眾直呼「過癮」。在觀眾口口相傳帶動下,國產影片票房與口碑評分實作同步上漲。

「中國電影票房正在擺脫對頭部影片的過度依賴。」上海大學上海電影學院副院長張斌說,「‘腰部’影片發力形成新的市場熱點,大制作的頭部影片和中小成本影片票房比例愈發均勻。」

而一系列利好舉措也為電影市場回暖提供助力。為支持電影行業發展,財政部、國家電影局聯合釋出公告稱,自2023年5月1日至2023年10月31日免征國家電影事業發展專項資金。此外,國慶檔期間,票補策略「重出江湖」,不少購票平台推出國慶檔新片19.9元起特惠購票的宣傳。

國產電影與觀眾如何實作「雙向奔赴」

從現有數據來看,今年電影票房前十名均為國產片,且單片票房均超過10億元。如此亮眼的「成績單」,得益於中國電影與觀眾的「雙向奔赴」。

——國產影片質素「穩定輸出」,觀眾用腳投票。 電影工業化行程的大步邁進令國產影片質素「穩定輸出」。以【流浪地球2】為例,制作團隊邀請20位科學顧問組成專家團隊。僅科幻類主場景就搭建了102個,置景展開面積超過90萬平米。「電影工業化不僅是視覺特效的提升,還包括對劇情設計、分鏡指令碼、音樂、學科知識等各個環節的打磨和鉆研。」上海電影家協會副主席石川說。

——題材多樣化。 在石川看來,電影創作者關註熱門事件、熱門人物進行類別化創作正在形成趨勢。「而將古典故事與當代元素二次融合,也更易獲得觀眾的‘情緒認同’。比如【長安三萬裏】雖是傳統歷史故事,但本質卻非常契合當下年輕人的生活理念,是一種對傳統文化的重新認識。」石川說。

——短影片「破圈」,影片宣傳「加速度」。 今年夏天,短影片平台上一些熱門詞條快速提升了【封神第一部:朝歌風雲】的熱度。片方透過線上宣傳與觀眾「玩梗」互動,成功利用短影片矩陣推動票房的長線增長。張斌發現,短影片平台正成為影片宣發的重要途徑,今年的電影票房和口碑雙贏,得益於短影片平台為觀眾反向自發傳播提供渠道。

12月23日,觀眾在上海一影院內的取票機前掃碼取票。新華社記者 程思琪 攝

耕耘市場土壤 以良性生態促產業成長

伴隨短影片、網絡直播、豎屏微短劇等產業的增長擴張,電影產業正面臨越來越大的市場挑戰。越來越多的人開始熱衷並習慣於在移動端上觀看電影。

石川說,若要保持線上線下電影產業同步發展,還需要在電影網絡化營運機制建立、周末檔培育和提升影片內容質素等多個環節發力。

「一直以來,中國電影票房基本集中在幾大檔期。」張斌說,「未來可以重點扶持培育周末檔,將更多優質影片放在日常時段放映,進而擺脫對重點檔期的過度依賴,形成常態化、可迴圈的觀影習慣。」

近日,中國電影分線發行模式正式啟動,24部影片完成分線發行簽約。「相較以往的發行模式,分線發行給予片方和院線更大的自主選擇權。」石川說,「影院可根據所在地域觀影偏好自行排片,一些小眾電影和文藝片也可獲得更多的放映機會。」

當然,電影市場能否持續健康發展,關鍵在於影片質素是否「夠硬」。「未來,我們仍要進一步培育中小體量的影片類別題材,提升中國電影市場的內容活力和類別多樣性。在保證‘量’的基礎上,發行、放映、內容、行銷、評價機制都要提供和搭建差異化的市場模式,從而實作電影市場的精準觸達、有序發展。」張斌說。

參與采寫:沈星月(實習生)

鳴謝:上海電影博物館