剛剛過去的2023年,展現了一種澎湃的生機。

天津大爺輕輕一跳,將無上的快樂傳遍大江南北;00後勇闖中國體育圈,挑起杭州亞運會的榮光;旅遊熱潮再度回歸,是無數煙火小店的堅守和努力,點燃了生活的熱情,擦亮了家鄉的名片;在浩蕩而嚴酷的自然災害前,千千萬萬普通人挺身而出,用善良和堅韌築起生命的堡壘……

微小構築偉大,平凡推動巨變。在更多不常被看見的角落,也有一些堅實的進步值得慶賀,一些生動的中國面孔值得被記住。

上海十六鋪碼頭渡口,上下遊客來來往往

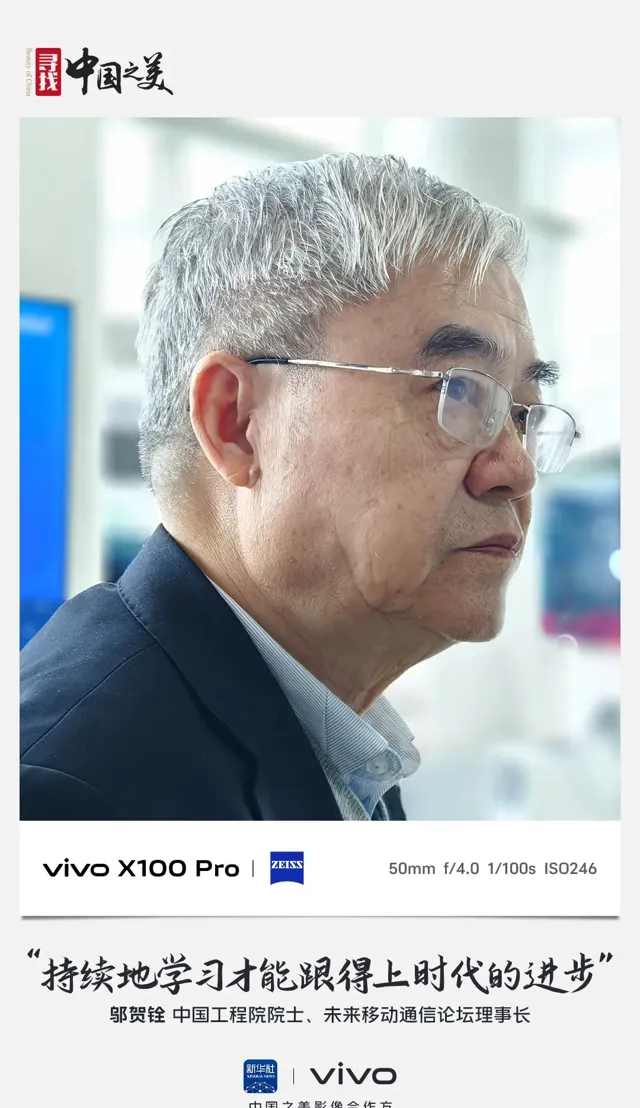

緊跟世界發展的潮流,鄔賀銓院士為中國通訊事業奔走一生;金湧院士退休但不退誌,將講台從清華大學搬到短影片平台;航天人肖春在碳材料研究領域深耕細作,保障並見證了長征系列火箭順利升空……

他們,是默默耕耘的科研工作者。每一張中國面孔背後,都是一份熠熠閃光的初心和理想、堅持和奮鬥,一段鮮活而充滿力量的中國故事樣本。

若要更好地理解當今中國,理解我們所身處的世界的變幻,就不能不看見他們的努力,以及他們所造就的「中國之美」。

熱愛,無懼歲月

充實,是鄔賀銓為2023選定的年度關鍵詞。

站在時代的浪頭上,他格外清晰地感受到,無論是個體還是社會,都不再像是過去幾年那樣煩躁無望,而是朝著未來,穩步向前。

在北京的國家會議中心裏,這位步入耄耋之年的中國工程院院士,保持著一如往常的熱情,向聽眾闡述通訊技術的最新動態。他的日程表總是排得滿滿當當,拍攝當天,他還要參與三場不同的專業會議。

鄔賀銓

他謙遜地為自己找好了人生定位:「一顆螺絲釘,能在工程技術上起點作用;或者說一塊磚頭,祖國哪裏有需要就放在哪裏。」

事實是,螺絲釘雖小,卻是維持時代列車高速運轉的關鍵部件;磚頭雖樸實,但也堅硬地支撐著中國通訊事業這座大廈,屹立不倒60年。

從業60年來,鄔賀銓作為中國通訊領域的先驅,不斷見證中國通訊事業在世界格局內完成從跟跑、並跑到領跑的躍遷:3G的出現,催生了智能電話、微信、美團、微博、移動電子商務等;4G的發展,創造了移動支付、共享單車、社交電商、短影片等套用的繁榮。很多套用是在頒發牌照時根本意想不到的。

此時此刻,他堅定不移地相信,「5G一定會產生現在還想象不到的新套用」,並且步履不停地行走在行業前沿,就像他所研究的通訊訊號一樣,穩定而遠行。

樂清南塘鎮東山碼頭,漁人在回家路上

當下的我們已經太過適應變化和流動,很難想象一個人堅守一個崗位,一輩子就做一件事。但是這種不可想象,卻是無數科研工作者的習以為常。

就像金湧,習慣了為化工事業發光發熱,退休當前,仍思考著如何發揮余熱,於是轉身成為短影片平台的科普達人。

鏡頭前的他幽默、風趣、神采奕奕,很容易讓人忘記,他也是一位有著89歲高齡的長者;他求真、博學、歡迎質疑,可以從飛機彈孔講到「人造太陽」,從農膜降解講到核電安全。短短幾個月,就吸引140多萬「雲學生」湧入新課堂。

金湧更廣為人知的身份是中國工程院院士,中國流態化、反應工程領域的領軍人物,清華大學化學工程系教授。但他更願意稱自己是,「種下一顆種子的人」。

金湧

「科普並不只是把理論講清楚,而是要引起大家的好奇,種下一顆種子,在孩子們心裏能夠發芽開花,沒準有人就能成為一個科學家。」

在航天科技集團四院進行碳材料研究長達29年,在肖春眼中,研發航空產品同樣像是培養一株植物,它需要播種、萌芽、成長。

而背後是多達2000個工藝參數需要實作穩定的控制,是每一名操作者在每小時、每一天、每個月都要進行周而復始的監控,是無數個值夜班、輪班倒的日子。

這一過程枯燥乏味、周期漫長且任務艱巨,但只要捱到火箭升空、試車成功,在那不到一分鐘的掌聲和喜悅之中,她覺得,「一切的付出都是值得的」。

肖春

無論是鄔賀銓、金湧還是肖春,他們每個人無不是幹一行而愛一行,擇一事而終一生,以自身飽滿的生命力和持之以恒的實踐,生動地詮釋「中國之美」。

一如肖春所言,「中國之美」就是每一個平凡的職工,都能在自己的崗位上有所奉獻,有所堅持,並保持熱情。

創新,永無止境

出人意料的,鄔賀銓其實是5G沖浪達人。

為了不落後於時代步伐,在繁忙的會議日程之外,他仍堅持每天上網至少3小時,抓緊一切自己可以支配的時間,了解通訊領域最前沿的知識。

這種對於時間的緊迫感,以及持續學習的自覺,延伸至科學研究中,就發展成為一種無時不在的危機意識和創新意識。

在鄔賀銓看來,「技術創新是無止境的,並不是說你現在領先了,就一定永遠領先,中國通訊事業的發展要靠我們更多科研工作者和通訊企業的努力」。

在「努力」之外,他尤其強調「決策」的重要性:「在技術發展的關鍵環節,怎麽做好決策是很重要的。就拿大家熟悉的5G來說,當年啟動5G時,我們選擇的是厘米波頻段,希望可以覆蓋更多的地區和人群。但該頻段做寬頻還是有些挑戰,所以美國及大多數國家都選擇了毫米波頻段,結果因為建網密度大成本高,只能照顧小部份地區。從這點來看,中國選擇走的這條路其實是對的。」

時至今日,即便中國通訊事業的建設已走在全球前列,鄔賀銓仍不斷思考著,如何透過進一步的創新,將科技和時代的紅利惠及更多人。

「生命不息,折騰不止」,以此座右銘為航向,金湧的人生也從未停止過思考,而是活成了一場不斷折騰、不斷向前的探索之旅。

當流化床的氣泡問題成為全球化工界的研究熱點,大多數科學家傾向於將氣泡做小做少,他和他的實驗室團隊卻反向而行,透過將氣泡做多,促進氣泡不斷碰撞、破碎、重組,進而提高生產效率。後來這一「湍動流化床反應器」套用於實踐,推動了十幾項重大化學反應器的改造,也成為了可以寫進教科書的經典範例。

當全行業都公認30微米以下的顆粒不能流態化,他們仍舊逆流而上,在國際上首次將顆粒縮小至納米尺度,一腳踢開新世界的大門。這項誕生於上世紀末的「納米顆粒團聚流態化技術」,至今仍是大規模生產納米碳材料的首選。

在孜孜不輟的創新道路上,金湧和他的實驗室團隊,將好奇心和想象力當作重大的內生動力,將很多看來本來不可能的事做成了可能。

對於肖春和她的隊友們而言,確保火箭順利升空的關鍵,就是確保整個批次整個研制過程中所有產品,都保持驚人但必要的一致性和穩定性。

因此,在浩瀚的航天夢之下,創新並非一日之功、一蹴而就,而是一個持續積累的結果,是在毫米級的精細化作業中,所有人步調一致地,抵抗日復一日的枯燥和重復,推動緩慢但穩定的改變。

時代和科技的發展日新月異,不同行業不同領域的「創新」,也展現了豐富的形態:可能是不懈的努力、準確的決策,是蓬勃的好奇心和想象力,也可能是不可動搖的恒心和毅力。

但相同的是,置身其中的科研工作者,無不保持一種持續學習的自覺,由此完成對「中國之美」的另一重書寫:所謂「中國之美」,不僅是對一己事業有著堅定不移的熱愛,更要有不斷思考、不斷充實自我的精神。

影像,自有力量

科技與美似乎是兩條不相交的平行線。在大眾認知中,航天科技、化學工程、通訊網絡等詞聽起來似乎也格外宏大,離日常生活遙遠而不可及。

2023年以來,vivo與新華社「中國之美」聯合開啟了「中國故事影像力」計劃,用影像定格「大國科技」背後的「閃光人物」。

透過講述真實而溫暖的個體故事,vivo讓科技之美以更為親近、直觀、可感的面貌,在更多人的生活中亮相;也讓更多人看見,每一項大國科技都與日常生活息息相關,不僅實實在在地服務於我們當下的生活,更藏著關於未來的無限想象。

就像鄔賀銓所言,當正在崛起的大模型不斷走向成熟,手機終有一日將成為真正的智能助手,再次全面革新我們的生活;又如金湧所言,化工的套用和貢獻無處不在,支撐著我們對美麗中國的想象,以及世界命運共同體的建設;而當航天事業的征程不斷向上向好,我們也終將在無垠的星河中,不斷延展人類自身的認識能力,見證想象一步步落地為現實。這是獨屬於科技的美和浪漫。

再次回答,什麽是「中國之美」?

鄔賀銓的答案是:「如果資訊科技可以更好地服務於中國老百姓,如果有一天我們在最難的時候,都感覺手機是有助的,而不是無助的,我覺得這就是中國之美。」

河北太行山,一位農民正在曬秋

這種中國之美、科技之美所指向的,其實是一種日常的、易得的、便民的服務,以及更加自由開闊的世界。

影像,也是這種美最生動的實踐。

中國之美豐富而廣博,而記錄是讓美留存和延續的重要方式。得益於移動影像技術的不斷發展,時下,每個人都有了更便捷的記錄方式。

vivo與新華社「中國之美」聯合發起的「中國故事影像力」計劃,既是希望透過定格中國面孔來傳播中國之美,給予每個認真生活的人以力量;也是鼓勵每個人拿起手機、盡興表達,共同記錄屬於我們這個時代的人文圖景。

多年來,vivo X系列持續發力影像賽道,讓消費者輕松享受移動影像技術革新帶來的頂級畫質效果。近期,新推出的vivo X100系列帶來光學、算力、演算法層面的大振幅升級,在長焦、人像、夜景、影片等場景都帶來滿分的影像體驗。vivo X100系列的全焦段人像功能,覆蓋從24mm到100mm拍攝人像的黃金焦段,無論是在室內、室外還是旅遊、夜晚,都能輕松拍攝出專業質感的人像大片,全面展現人像攝影的無限魅力。

深耕移動影像領域的十年間,vivo憑借產品在影像領域的領先技術和實力,以及一系列人文影像活動,持續見證並賦能當下「人人都是創作者」的時代熱潮。

置身於影像創作大眾化的浪潮,每個人都能更好地發現和記錄時代之美、中國之美、生活之美,也能在享受創作樂趣的同時,重獲對生活的感知力和掌控感。

記憶或許會模糊,但影像永遠清晰。

如果說拍下照片的瞬間是致敬當下、贊美日常,那麽回看照片的瞬間,就是完成一次小小的時空穿越,將過去的感動延續至未來。這既是影像的力量,也是科技的饋贈。

本文僅代表作者觀點,不代表平台立場

作者 | 粗面

編輯 | 木土

統籌 | 楊菁

排版 | 靜山