1998 年那場特大「洪災」,其無情的威力令人難忘。「水火無情」,那洶湧的洪水,如今還有誰能清晰記得呢?

在這場「洪水災難」的沖擊下,上億人民群眾淪為「受災群眾」。直接經濟損失高達「上千億」之巨,房屋倒塌多達 600 余萬間,其「災難程度」不言而喻。

為使人民群眾免受「水浸之苦」,「三峽大壩」發揮著極為重要的作用,它堪稱其中的「關鍵力量」。

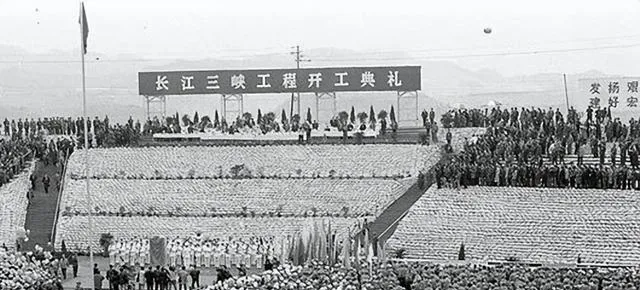

「三峽大壩」,其全稱為「長江三峽水利樞紐工程」,又被稱作「三峽工程」。

1994 年正式啟動建設,歷經數年竣工。如今已服役數十年的「三峽大壩」,究竟還能抵禦多少年的洪水呢?

長江三峽水利樞紐工程在最初建設階段並非一帆風順。僅投資就高達兩千多億,許多人曾認為,此工程不僅投入巨大,其工程難度更是難以估量,故而被稱為「十大工程」。

首先面臨的難題是「環境」方面。大家都清楚「三峽工程」是構建在長江之上,此地地勢高低不平,水流速度能達 7 - 8 米每秒,且水底土質松軟。

常規的拱壩、支墩壩以及土石壩,若直接搭建是根本無法實作的,其壽命也難以得到保證。為此,工程人員可謂是「費盡心思」。

在中國工程人員的不懈奮鬥下,「三峽工程」憑借「重力壩」這一工程形式,成功抵禦「水流」的強大壓力。最終,他們不負眾望,突破重重阻礙,圓滿完成了任務。

「重力壩」,是憑借壩體自身所具備的重量,以此來保持穩定的一種壩。它依靠著自身的重量,在水利工程中發揮著重要的作用,以確保壩體的穩固。

三峽大壩全長約兩千三百余米,高度達一百八十余米,其混凝土澆築總量超一千六百萬立方米,還有數十萬噸鋼材加持,足以抵禦任何「洪災」,炮彈欲毀三峽大壩亦非易事。

在當今世界的「水電工程」領域,有一座規模極為宏大的大壩,它堪稱是這一領域中首屈一指的存在。

對於有著重大民生和戰略意義的「三峽工程」,難道就不存在「心懷不軌之人」企圖對其「有所動作」嗎?

首先,「三峽工程」位於中國的「腹地」之地。若要派飛機前來「偷襲」,能否抵達「三峽大壩」上空尚難定論,其位置具有重要戰略意義。

尤其是那被稱為「重力壩的三峽大壩」,即便遭受「轟炸出裂縫」的情況,其產生的碎石仍能成為「壩體」的一部份繼續發揮作用,後續只需進行維護修理即可。

三峽工程作為極具「戰略性」的工程,在設計伊始,工程人員便已考慮到了類似的情況。

在建設過程中開展了眾多「防炸實驗」,即便建設完畢後也持續進行「防炸實驗」。結論表明,當下的常規武器要完全摧毀「三峽大壩」,其可能性近乎為零。

若要對「三峽大壩」構成「威脅」,目前看來只有運用「巡航導彈」或「核武」這兩種手段。

就目前中國所具備的實力狀況來看,像那樣的情形幾乎是不會出現的。

咱們做個極端假設,倘若「三峽大壩」真的在某一時刻突然遭遇摧毀。

【三峽工程論證報告】表明:即便三峽大壩遭遇「滅頂之災」,潰壩後的情形頂多相當於全力泄洪。因此,在需動用「核武」的情況下,「三峽大壩」並非首要「打擊物件」。

如今我們處在「和平」的國度之中,憑借著祖國的庇護,「戰爭」似乎與我們有著一段距離,尚無需我們為之憂慮。

「三峽大壩」所帶來的益處並非僅僅在於抵禦「洪水」以守護家園。它還在發電、航運等諸多方面發揮著極為重要的作用,為國家和人民作出了巨大貢獻。

更關鍵的是它屬於「水電工程」。截至 2014 年,在為國家貢獻電力方面,它能提供近千億千瓦時乃至更多的電能。

中國水力發電的全國發電量中,此項占比達百分之十!該工程正式投入使用後,在國內外引發了巨大轟動。

盡管「外力」難以「搗毀三峽工程」,然而歷經歲月的磨礪,「三峽大壩」卻遭遇了不少的難題。

「淤積泥沙」這一狀況乃是難以避免的一個問題,它始終存在且對相關領域產生著一定的影響。

數據表明,當下整個三峽水庫的泥沙積累量已超過十八億噸。此數據清晰地呈現出三峽水庫在泥沙方面的累積情況。

如此龐大的數碼著實令人憂心,「三峽大壩」究竟還能在未來的歲月中為我們服務多久呢?泥沙究竟給「三峽大壩」增添了多少沈重的負擔呢?

【第一個危害就是水庫整體功能衰落。】

隨著泥沙不斷增多,「三峽水庫」的蓄水量勢必會受到波及。水力發電以及可調節的水量,也必然會隨之受到影響。

因為存在大量泥沙,這會對排水器材的導葉以及發動機等造成磨損,進而必然增加維修成本。

大量泥沙會占據「水庫的容量」,縮減其原本的空間與泄洪能力,進而加大下遊區域遭遇水浸的風險。

【第二個危害就是對生態的影響。】

泥沙不斷累積,會讓「三峽水庫」的溫度發生改變,對水族生物的繁殖產生影響。長期淤積致使一些洄遊生物無法正常生存,數量大幅減少,甚至面臨「滅族」的危險。

對於人類而言,淤泥之中會滋生大量細微生物,長此以往會致使水質逐漸變差,這對我們的飲水安全構成了一定的「潛在威脅」。

【第三個就是經濟方便。】

泥沙不斷積累,這在首個危害中已提及,會導致其功能減弱,換言之,發電量必然會受影響,同時還需考慮器材的維護費用。

隨著水位不斷上升,給周圍居民帶來了極大的「安全隱患」,這進而引發了搬遷等相關問題。

【為了減輕「三峽大壩」的負擔。】

如今在三峽大壩的上遊陸續建起了一些「大壩」。自 2013 年起,「三峽大壩」的泥沙流入量大幅減少,各類「沖沙孔」及較低的「泄洪閘」能有效排放含大量泥沙的「泥水」,且每年都會定期進行清理工作。

如今的三峽大壩已然步入了一個良性迴圈的階段,它在防洪、發電、航運等方面發揮著卓越的作用,持續為國家和人民帶來福祉。

盡管上述問題已得到解決,然而一直處於「泡水」狀態的混凝土究竟能夠持續多久呢?

中國正常混凝土的有效壽命約為五十年,長期泡水會影響其壽命。從建築開始至今已近三十年,那它到底能否長期使用呢?

以吉林的「豐滿大壩」為例來進行說明。它始建於 1937 年,如同「三峽大壩」一般,屬於重力壩類別。

1988 年時,「豐滿大壩」已步入末期,上遊破損達 1300 平方米,下遊破損達 6100 平方米,深度破損最高達 400 毫米。即便如此,它直至 2018 年仍在執行。

按理說「損壞」這般嚴重的情形一直使用難道就不會有安全隱患嗎?關鍵在於我們在使用過程中持續對其進行維護,從而極大地延長了它的使用壽命。

當面臨「不可救藥」的狀況時,黨和國家始終將「人民群眾」的財產安全置於首要位置,全力予以保障。

2019 年,「豐滿大壩」完成了它的歷史使命,正式告別「舞台」。在其下遊,一座新的大壩已然崛起,成為了新的「接替者」。

三峽大壩亦是如此,在持續的維護下,會不斷獲得「新生」,再延續「百年」應無大礙。若「百年後」其無法再發揮作用,自然會有新的「接替者」來取代它,大家無需擔憂。

憑借「基建狂魔」的美譽,如今在基建領域,幾乎沒有任何專案能夠將我們難住。我們在基建方面展現出了強大的實力和卓越的能力。

即便遭遇問題,中國的「基建部隊」從不畏懼艱難,有著「兵來將擋水來土掩」的氣魄,辦法總是比困難要多。

或許未來的大壩將會給我們帶來更大的震撼。促使我們的「基建事業」再度煥發出耀眼的光芒。