最近,台媒頻頻報道解放軍在台海周邊進行大規模演習,並且逐步放大其背後可能的軍事意圖。部份分析認為,這是自1996年以來,解放軍進行的規模最大、最具針對性的演習。雖然此次軍演沒有過多的高調宣傳,但從演習的規模與布局來看,顯然是一種針對台海局勢的戰略布局。那麽,解放軍此番大規模軍演究竟意味著什麽?它背後隱藏的戰略意圖,又將如何影響兩岸關系乃至亞太局勢?

1996年,解放軍首次對台灣進行大規模軍演,震動了全球。那時的軍演不僅規模巨大,而且彰顯了中國對台灣問題的堅定立場。從那時起,台海的軍事演習成為一種常態化的局勢反映,然而,隨著解放軍的力量不斷壯大,軍演的規模、形式和深度也在不斷變化。尤其是近年來,解放軍透過精心策劃的演習,逐漸展示出其全新的戰略理念和戰鬥準備。此次的軍演,正是這一轉型的一個縮影。

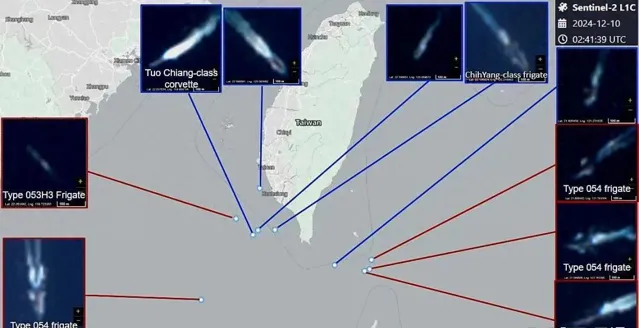

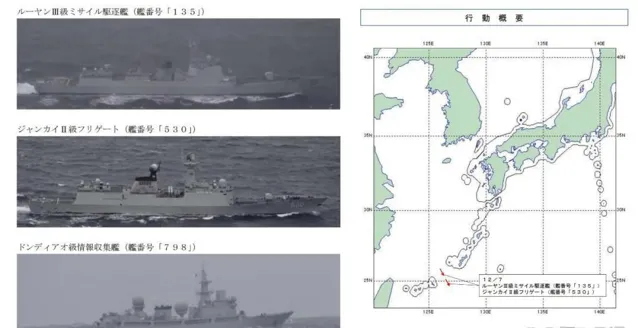

解放軍這次的演習,規模之大令人震驚。據外媒報道,解放軍此次參演的艦艇數量高達90艘,其中作戰艦艇占據了三分之二。演習的範圍廣泛,涵蓋了從上海到福建的沿海地區,甚至延伸到了南海以及日本南部海域。這種大規模的集結並非單純的常規軍事演習,更像是一種針對潛在沖突的實戰演練。解放軍不僅透過演習測試了海軍和空軍的協調能力,還透過海空聯合封鎖的演練,為可能發生的軍事沖突提供了豐富的預演經驗。

演習的一個顯著特點是設立了7個「空域保留區」。這一舉措不僅標誌著解放軍在台海周邊的空域封鎖能力得到了進一步強化,也表明在可能的軍事沖突中,解放軍可以高效地協調空軍與海軍的作戰,進行全方位的防空與制空作戰。這不僅是對台灣的直接警告,也是對可能外部幹預力量的反擊準備。透過這種「反介入/區域拒止」的能力,解放軍意在阻止美國及其他外部勢力的幹預,確保中國在台海及周邊海域的戰略主動權。

值得一提的是,解放軍的這次軍演,其最大的特點並非單純的軍事展示,而是其「心理戰」色彩的濃厚。從島內反應來看,解放軍此次演習並沒有進行大規模的公開宣傳,反而是透過低調的方式,巧妙地加劇了島內的緊張情緒。島內許多媒體和軍方在演習開始前紛紛猜測解放軍的動向,甚至傳出一些匿名訊息稱,島內已經開始部署防禦力量。盡管解放軍沒有過多的公開表態,但透過這一系列動作,解放軍已經成功達到了震懾的效果。

這次演習的「心理戰」效果,特別是在島內社會的反應中得到了充分體現。台防務部門雖未正式確認演習的具體內容,但從台灣民眾與媒體的反應來看,解放軍透過這種方式已成功制造了島內的「恐慌」。而更令人矚目的是,台方的這些反應無疑暴露出其對於解放軍軍演的高度敏感性。在解放軍的戰略布局面前,台當局似乎始終處於被動應對的狀態。這種局面,讓島內政治勢力與民眾產生了更深層的焦慮和不安。

解放軍的演習不僅是對台海局勢的應對,也是對國際社會的強烈訊號。解放軍透過這一演習向外界傳遞了明確的資訊——如果台海發生沖突,台灣將會面臨全面的封鎖,外部勢力的幹預將變得極為困難。這種威懾不僅針對台灣,也針對所有可能在台海問題上支持台灣的外部力量,尤其是美國和日本。解放軍透過一系列的演練,展示了其戰略上的主動權,明確傳遞出「台海問題事關中國核心利益,任何外部幹預都是不被允許的」這一立場。

台海局勢的復雜性不僅在於兩岸的關系,更在於外部勢力的介入。美國與台灣的軍事合作日益加深,而解放軍的軍演則讓這一合作面臨更多變數。解放軍透過演習讓島內外的力量看到了其在台海一旦爆發沖突時的強大作戰能力。這種「反介入」策略,使得台方在面對外部援助時也不得不重新思考介入台海的風險與成本。

解放軍的演習背後,除了軍事力量的展示,更隱含著中國對台政策的長期戰略考量。透過不斷加強的軍演,解放軍不僅僅是在進行常規的軍事準備,更是在透過「以演促戰」的方式,提前為可能的軍事沖突積累經驗。台海的戰略地位至關重要,它不僅影響著兩岸關系,也關乎亞太地區的穩定。解放軍的演習,正是對這一地區未來格局的深刻回應。

面對解放軍的強大壓力,台灣在軍事上的應對也顯得格外緊張。盡管台方加強了防務部署,但島內外的反應卻始終無法預見解放軍的下一步行動。解放軍透過巧妙的演習安排,成功地讓台當局陷入了對未知的恐懼和困惑之中。而這種局面,正是解放軍戰略的一部份:透過不確定性與威懾,迫使對方做出更多的防禦準備,卻又無法真正知曉解放軍的真實意圖。

解放軍的這次大規模軍演,無論最終是否付諸實踐,已經達到了其最初的戰略目標——震懾。透過這一系列精心策劃的演練,解放軍不僅向台灣傳遞了強烈的警告,也讓外界看到了中國在台海問題上的決心與能力。在未來的兩岸關系中,解放軍的演習無疑將成為一種常態化的戰略手段。對於台灣來說,如何在這種強大壓力下維持自身的安全與穩定,將成為其必須面對的嚴峻挑戰。

解放軍的演習,不僅僅是軍事上的一種動作,更是一種深遠的戰略布局。在未來的日子裏,台海局勢可能會變得更加復雜,而解放軍透過這次演習,已經為未來可能發生的任何沖突做好了充分的準備。