9月13日,俄羅斯國防部副部長亞歷山大·福明在第十一屆北京香山論壇上透露了一個重磅訊息:俄羅斯已經具備了擊敗多種西方武器系統並運用現代戰術的專業能力,並且準備將這些經驗與合作夥伴分享。

福明指出,西方武器在廣告中常被宣傳為效能優越,但在實際戰場上卻往往「燒得很好」,幾乎無法修復。相比之下,俄羅斯武器則充分展現了其在作戰環境中的高效表現。

他還指出,俄烏沖突徹底顛覆了人們對現代戰爭的認知。就在幾年前,無人系統在戰爭中達到如今這種規模的套用還是難以想象的。同時,坦克的作用和防護能力也在這場戰爭中被重新評估,反炮兵作戰則進入了全新的高度。

關於俄羅斯希望分享經驗的合作夥伴,福明並未明確指出。然而,在當天談及俄羅斯對全球及亞太安全問題的立場時,他提到了中俄關系,稱其為國家間合作的典範,並強調中國是俄羅斯在國際舞台上最重要的合作夥伴之一。僅在今年,兩國的軍事合作計劃就已超過100項。

訊息釋出後,外界普遍認為俄羅斯將會與中國分享其在俄烏沖突中積累的作戰經驗。那麽,俄羅斯的反北約經驗對中國究竟能帶來多大的幫助?福明提到的戰場變化中,又有哪些細節值得關註?

俄羅斯的實戰經驗具有一定的價值

首先,俄羅斯在對抗北約裝備方面積累的經驗具有重要意義。盡管烏克蘭並未全面配備北約的最先進武器,但如海馬斯、M777、M1坦克、豹-2等器材,仍然在北約國家中服役。如果北約在未來幾年加速向亞太地區擴充套件,中國也可能面臨這些裝備帶來的潛在威脅。

此外,除了戰場上那些「看得見的裝備」之外,北約還有一些「看不見的裝備」在戰場上發揮作用。比如,當烏克蘭使用無人機或無人艇從黑海方向攻擊克里米亞或俄羅斯本土時,通常會有無人機或偵察機從鄰近的北約國家起飛,提供偵察情報並傳遞中繼訊號。

當烏克蘭軍隊需要發動攻勢或對俄羅斯關鍵目標進行「斬首」行動時,北約的情報系統便會啟動,借助衛星、偵察機和網絡武器等手段,向烏克蘭提供所需的情報支持,協助其精準打擊俄羅斯的弱點。

在北約的訓練下,烏軍部份使用北約裝備,並融入其指揮體系,這在戰爭初期給俄軍制造了不少麻煩。烏軍的「海馬斯」靈活機動,頻繁打擊俄軍的後勤補給系統;M-777在無人機的引導下,精準打擊俄軍的裝甲突擊部隊;海上無人艇連續襲擊俄軍艦船,甚至成功炸斷了克里米亞大橋;烏軍的遠端無人機至今仍持續對俄羅斯的基礎設施發動攻擊。

在這場沖突中,北約的偵察與監視器材展現出了超乎預期的效果。戰爭初期,它們頻繁捕捉到俄軍的弱點,幫助烏軍精準突破俄軍防線,最終導致俄軍在哈爾科夫遭遇重大失敗。

俄軍在過去兩年多的時間裏,可以說是透過不斷的摸索,逐步適應了全新的戰場環境。與此同時,他們持續尋找應對策略,逐漸鞏固了戰場上的主動權,並探索出了一種全新的作戰方式。

俄軍在與北約對抗中的實戰具有重要的借鑒意義

在沖突初期,俄軍在將坦克作為突擊力量時,未能充分配備頂部和側面防護,且缺乏有效的踩地雷裝備,結果導致大量坦克被地雷、無人機、大口徑火炮及便攜式反坦克導彈摧毀。即使是經過特別加強頂部和側面防護的T-90M和T-80BVM坦克,也無法有效抵禦大口徑炮彈和攻頂武器的精準打擊。

隨後,俄軍開始重新調整坦克的防護、機動以及觀測能力的平衡。2022年,升級後的T72B3M坦克配備了全方位反應裝甲和防攻頂頂棚,坦克踩地雷犁也逐漸受到重視。隨著這一理念的不斷推進,最終演變出所謂的「海龜」坦克。

「海龜」坦克類似於早期的坦克殲擊車,幾乎完全舍棄了坦克的觀測能力和機動性,配備了沈重的踩地雷犁,並用大型裝甲棚覆蓋全車,僅在前方留出極小的觀瞄視窗。在實際使用中,它也很少用於裝甲對抗,更多的是作為步兵小隊的突擊力量和間接火力支援工具。

對俄軍而言,這是基於沖突經驗所找到的「最佳方案」。在這場戰爭中,坦克原有的反裝甲功能已經被無人機和火炮所取代,同時,無人機還能夠提供遠超坦克觀瞄器材的戰場偵察與感知能力。坦克唯一不可替代的優勢在於突擊時為步兵提供掩護和支援,充當火力堡壘的角色。坦克在戰場上依然具有重要性,只是其作用的重點有所轉變。

「海龜」坦克的裝甲棚盡管厚度很薄,無法抵禦傳統穿甲彈的射擊,卻能提前引爆無人機或反坦克導彈的聚能破甲彈頭,大幅減弱穿甲射流的威力。對於一些大口徑炮彈的近失彈,這些鋼板也能減慢破片速度,防止其穿透脆弱的側後裝甲。甚至在大口徑炮彈的直接命中下,裝甲棚也能提前引爆炮彈,削弱車內乘員承受的沖擊波並減緩破片擊中車體的速度,從而提高車組的生存能力。

這種改裝還有一個優勢,即對原車型號的要求不高。從T-62到T90M,側後裝甲並沒有顯著提升,而這種改裝主要針對破甲彈和榴彈,特別是強化側後方的防護效能。坦克內部的正面防護情況並非關鍵因素,這使得俄羅斯庫存中的大量老舊坦克也能夠得到合理的利用。

這些坦克並非不可戰勝,前線仍有部份「海龜」坦克遭遇損失。然而,與過去相比,坦克的生存能力顯著增強,能夠承擔更多職責並提供必要的支援。

隨著坦克和無人機的廣泛套用,火炮的地位也隨之改變。在無人機長時間滯空提供修正的情況下,即使是老式的牽引火炮也能實作精確支援。而借助炮兵定位雷達與反制炮擊的傳統反炮兵模式,也因無人機的偵察能力得到了簡化。只要偵察無人機發現敵方火炮正在發射,便能立即發動攻擊或呼叫友軍進行打擊。

這正是福明所提到的現代化新型戰術,俄軍透過調整過去裝備的戰術定位,更高效地發揮了武器的威力。相比之下,盡管烏軍在北約的訓練下也使用了無人機,但其戰術思維未能迅速適應變化,導致許多M-1和豹-2坦克在突擊過程中未能加裝額外防護,最終成為了「活靶子」。

除此之外,俄羅斯還透過無人機進行海上監測,並保持戰機的常態化巡航,以打擊烏克蘭軍隊的海上襲擊。與此同時,俄空天軍加緊生產滑翔炸彈,利用防區外打擊烏軍的堅固目標,此外,還透過巡航導彈和彈道導彈轟炸烏軍的基礎設施,牢牢掌控戰場主動權。

相比於經驗,態度顯得更加關鍵

客觀而言,這種作戰經驗對中國的參考價值並不高,主要原因在於俄羅斯面臨的諸多限制。現今的局勢對俄羅斯而言,更多是無奈之舉。倘若中國處於類似境地,或許不會像俄羅斯那樣顯得如此措手不及。

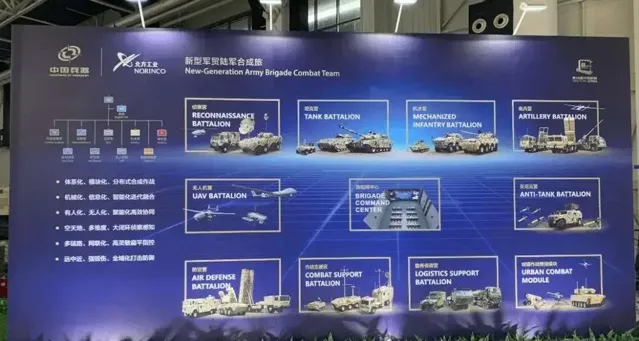

以坦克防護問題為例,國產坦克長期以來的主要弱點在於側後防護不足。然而,早在俄烏沖突前,中國對坦克的定位已經悄然發生了變化。坦克的裝甲對抗功能不再像過去那樣被過分強調,許多反坦克任務逐漸交由層出不窮的新型制導武器承擔。坦克的設計理念也更註重為整個戰場和部隊的整體裝備體系服務。這一點,從15式這款被稱為「最重的輕型坦克」的裝備上便可見一斑。

坦克的防護問題逐漸向主動防禦轉變,透過系統化和全方位的打擊能力,消除戰場上的潛在威脅。與此同時,坦克自身也透過資訊化手段融入戰場感知體系,並以動態形式提供作戰支援。

盡管中國坦克沒有像俄軍坦克那樣的「龜殼」防護,但其強大的資訊化能力以及更加先進、完善的作戰體系,仍能顯著提高坦克的生存率。尤其在無人機領域,中國已達到全球領先的水平。可以毫不誇張地說,沒有任何國家能在無人機領域超越中國的優勢,同時也沒有哪個國家比中國更精通無人機的反制手段——畢竟,全球大部份無人機都是由中國制造的。當俄烏兩國透過各種途徑收購國際市場上的中國產二手無人機時,我們又怎麽能不相信中國掌握反制這些產品的技術?

類似遠端火箭炮反制、制導武器的使用,以及對抗西方資訊化體系的挑戰,同樣也是如此。俄羅斯面臨的諸多困境,很大程度上源於其資訊化水平落後和工業產能不足。然而,中國並不存在這些短板,甚至在產能方面能夠與整個西方抗衡。如果把中國置於俄羅斯的處境,中國絕不會像俄羅斯那樣步履維艱。

因此,直接將「俄羅斯經驗」視為中國制衡北約的「必勝法寶」並不合適。對中國而言,俄羅斯的經驗更多是作為參考和印證,還無法起到決定性作用。此次經驗分享的關鍵,或許在於展示了中俄之間緊密的軍事合作,這向美國傳遞了一個訊號:在面對西方壓力時,中俄展現出了團結姿態。接下來,美國可能不得不重新審視對中俄施加軍事壓力的舉措,評估自己是否有能力在兩場戰爭中同時擊敗這兩個大國。