中國戰機全面擺脫俄羅斯發動機的訊息,如同一記重拳,擊中了印度航空工業的軟肋。印度媒體的質問,不僅是對現狀的不滿,更是對未來的渴望。中國戰機的獨立之路,為何讓印度航空工業陷入深深的反思?

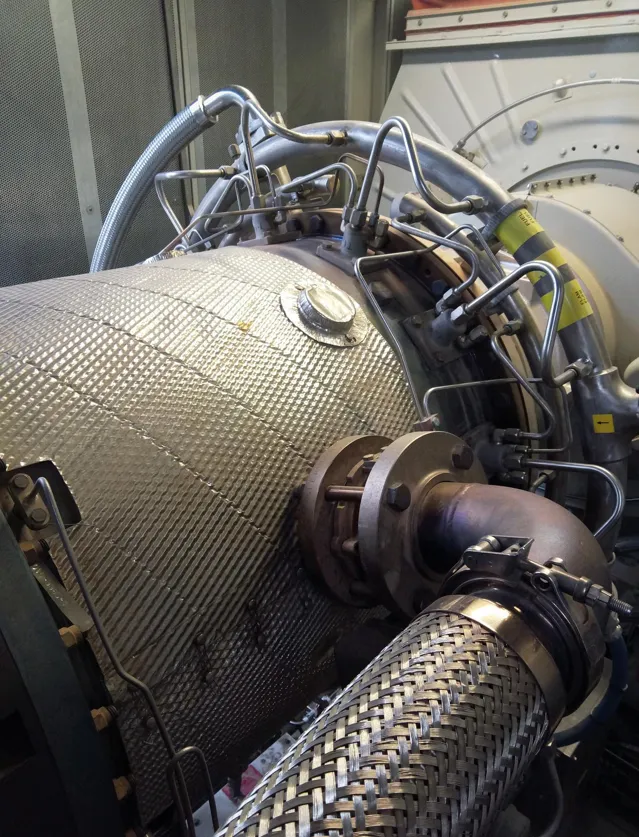

中國戰機的自主研發歷程,是一部充滿挑戰與奮鬥的史詩。從上世紀五六十年代引進蘇聯技術,到如今渦扇-10、渦扇-15等高效能發動機的成功研發,中國航空工業的跨越式發展,讓世界刮目相看。這背後,是國家戰略的堅定支持和科研人員的不懈努力。

與此形成鮮明對比的是,印度航空發動機領域的發展困境。盡管印度航空工業起步較早,但在核心技術上,尤其是發動機領域,始終無法實作突破。蘇-30戰鬥機和米格系列戰機依然依賴俄羅斯提供的發動機,這不僅是技術上的依賴,更是戰略上的束縛。

中國和印度在航空發動機研發上的差距,不僅僅是技術水平上的問題,更是國家戰略和政策導向的結果。中國政府將科技創新作為國家發展的重中之重,為航空工業的自主研發提供了充足的資金支持和政策保障。而印度的航空發展,尤其是發動機領域,受到了多方面因素的限制。

面對中國在航空發動機領域的自主突破,印度的困境和挑戰變得更加明顯。印度必須加大對航空發動機研發的資金投入,並建立起系統性的技術創新機制。與更多國際先進航空企業合作,透過引進先進技術的同時,加速自主技術的研發行程。

中國戰機的獨立之路,不僅是技術的勝利,更是國家戰略的勝利。印度航空工業的反思,不應僅僅停留在表面的技術依賴,而應深入到國家戰略和政策導向的層面。只有透過長期的技術積累和戰略規劃,印度才能在未來的航空技術競爭中占據一席之地。