1962 年 10 月,蘇聯的赫魯曉夫對於中印沖突所做的預測結論竟然成真了:

印軍先發起的進攻,死的也是印軍,不可能是中國軍人。

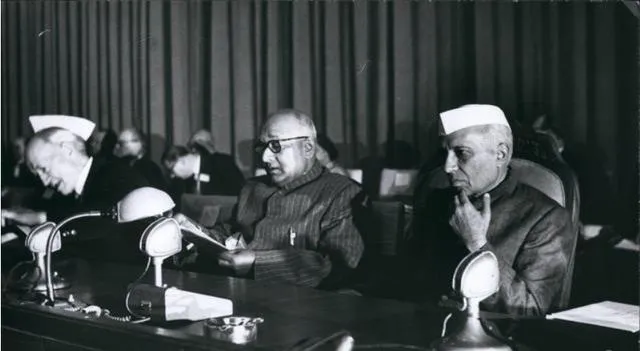

一、尼赫魯覺得中國不會跟印度對著幹

1962 年 10 月 20 日,解放軍駐西藏和新疆的邊防部隊,在中印邊境那塊兒對侵入中國領土的印度軍隊展開了自衛反擊作戰,中印的武裝部隊實實在在地交火了。

實際上這場戰鬥不是突襲,而是印軍明知中國的態度還硬要蠻幹造成的。那時候,中國在國際社會上多次跟尼赫魯講,要是印度堅決不從中國邊境撤走武裝部隊,中方肯定會狠狠打擊。

咱們給印度的尼赫魯政府提了醒,可他們根本不當回事,還繼續在中國西藏地區搞所謂的「前進政策」。尼赫魯這麽大膽妄為,那是有緣由的。

1947 年,印度實作了獨立建國。1949 年,咱們中華人民共和國成立了。人家建國的時間比咱們早,開始發展的時間也比咱們早。還有啊,1950 年 4 月,在美蘇之間保持中立外交政策的印度,是第一個和北京建交的非社會主義國家。尼赫魯覺得印度對新中國的發展起了很大作用,所以應該從中國獲取一些利益。

在上世紀五十到六十年代,尼赫魯覺得印度就是亞洲的老大。那個時候,他們的政治和經濟實力在亞洲確實挺厲害的。當時日本、南韓、台灣、新加坡不是剛打完仗,就是還在打仗呢,印度已經開始搞發展了。而且還繼承了英國在印度弄了 200 多年的經濟基礎設施,像鐵路、公路、港口、大學、醫院啥的,是當時世界第六大工業國,也是亞洲最大的工業國。

確實,尼赫魯這麽想沒啥毛病。在 1962 年,印度的鋼鐵、黃麻、造紙、航運、貿易、發電等各種產業還有人均 GDP 等指標,普遍都比中國高,大約是 1 倍到 10 倍呢。而中國也就只有食鹽、卷煙、純堿、燒堿這 4 項工業產品的產量超過了印度。

另外,那時候尼赫魯領著印度搞不結盟運動,跟蘇聯、美國、歐洲、中國這些大國還有發展中國家的關系都不錯,尤其是在南亞,除了巴基斯坦,其他國家都聽印度的。所以,中國領導人對印度也挺友好,1951 年 1 月,中國領導人毛主席還親自去參加了印度駐華大使潘尼迦辦的印度國慶招待會。

就在這種情形下,尼赫魯變得不知天高地厚了,連主次都分不清,在印度瞎折騰。頭腦發熱的尼赫魯覺得印度比中國厲害,能從中國撈到好處,他可真是小瞧中國啦!

二、赫魯曉夫說:就算印軍先發動進攻,死的也只會是印軍。

雖說蘇聯的赫魯曉夫原先一直覺得中國不會對印度出兵,可在 1962 年 10 月聽說中印兩邊出現了武裝沖突,還在邊境線上開打了,赫魯曉夫也只能接受這個訊息,進而對往後的發展態勢進行估量。

把雙方的情況琢磨一番之後,赫魯曉夫得出一個結論:「就算印軍在作戰的時候占了先,死的也肯定是印軍,而不是中國軍人。」

赫魯曉夫說得沒錯,1962 年的那場戰爭純粹是尼赫魯自己「找死」。在 1961 年到 1962 年 10 月雙方開火的這段日子裏,印軍在中國領土的中印邊界西段設立了 43 個據點,從政治方面說,印軍這種行為已經是對中國領土主權的侵略了。

從軍事角度講,印軍這種行為給他們後續的一些行動打下了不錯的基礎。那時解放軍剛解放西藏沒多久,在中印邊境地區沒安排太多駐防的地方,就算有,離中印邊境線也有不短的距離。就因為這樣,印軍前期在中印邊境建武裝據點的時候沒碰到太大阻礙,所以印軍前期的據點才能建得那麽快。

當時在中印邊境地區的中國境內,幾乎看不到中國的武裝部隊,正因如此,前期進入中國領土的印軍所建立的據點,都處在有利的地形和位置上,重要的陣地也差不多都被他們占了。

同時呢,為了能讓「前進政策」穩穩當當推進,印軍每次建一個據點之前,都會把準備工作做得足足的。可那時候,解放軍在中印邊境地區駐紮的兵力相對不多,據點也少。所以,當時印軍在中印邊境地區的基礎設施建設是比較完備的。

像後勤運輸路線、武裝人員的適應力訓練,還有對中國西藏地區的地形、氣候等等方面,印軍都比較熟悉。單從這些來講,印軍的優勢特別大,要是照這種趨勢持續下去,解放軍跟印軍交火是不占優勢的。

不過,赫魯曉夫咋會覺得印軍跟解放軍交火肯定會落敗呢?

第一點,部隊適應不了。印度多數地方是熱帶氣候區,士兵調到中印邊境地區作戰時,根本沒經過長時間適應氣候,所以在中印邊境作戰的大部份印軍都沒適應,肯定沒法發揮出最強的作戰能力。不光是人,印軍用的一些武器裝備也適應不了高原寒冷氣候,士兵不會正確保養,好多武器裝備都出問題了。

第二,武器裝備不行。那時候雖說解放軍武裝部隊用的部份武器裝備跟世界一流水平存在一定距離,可已經不再是小米加步槍的時候了。相較而言,印軍所用的一些武器裝備更差勁,僅有的那些先進武器還是從蘇聯、美國買來的,然而單純靠買得來的武裝裝備會花好多錢,印度當時的資金也沒法讓全軍都換上新裝備。當時尼赫魯膽敢跟解放軍對著幹,純粹是蘇聯和美國給撐的腰,要是沒這倆超級大國支持,印度算啥呀?

可蘇聯和美國又不是印度的「親爹」,沒利益的時候壓根兒不會支援印度,他們看待這事就像做生意,投入產出不合算就會趕緊收手。但中國絕對不會放棄抵抗,對咱們來講這是關乎生死的要事,先不說印度的舉動侵犯了咱們主權,得狠狠回擊。就算退一萬步,要是讓印度在咱們這兒討了便宜,那會有一堆像印度這樣的來搶好處,到那時,「列強分割中國」的悲劇就又要上演啦。

第三,士氣低落。印度士兵對於跟中國打仗本來就沒啥太大的勁頭,中國又沒侵略印度,他們根本就不占理。而且,當時印度高層意見都不一致,好多人都消極應付不想打仗,這可是決定戰爭輸贏的關鍵喲。

在 1962 年,印軍於中印邊境西段地區安排了 1 個旅部、6 個步兵營、1 個機槍營以及若幹配屬分隊,總計 5600 多人。

在東段地區安排了 1 個軍部、1 個師部、3 個旅部、15 個步兵營,大概有 1.6 萬多人。還讓印軍的精銳部隊第 7 旅的 4 個營、炮兵第 4 旅的 2 個營駐守在「麥克馬洪線」以北的克節朗、棒山口以及以南的達旺地區。第 5、第 181 旅總共 8 個營則駐紮在「麥克馬洪線」以南的地方。

第 4 軍軍部和第 4 師師部都在提斯普爾駐紮。到了這個時候,印軍在中印邊境的東、西兩段總共聚集了 22000 多人。

那時候中國這邊反應慢了些,趕忙往西藏地區調兵。相比之下,印軍應戰沒那麽倉促,有更多時間上的優勢,這在作戰裏叫「先手效應」。可即便這樣,印軍也沒能扛住解放軍一個月的攻打,連印度首都新德裏都陷入危機了,好多政府官員帶著家人跑出新德裏。

三、中國果斷行動,尼赫魯從高位摔落

1962 年 9 月到 10 月上旬這段時間,印度軍隊根本不理會中國邊防部隊的阻攔和警示,持續攻擊駐守在「麥克馬洪線」以北西藏山南地區擇撓橋和扯冬的中國邊防部隊,致使 47 人傷亡。

10 月 17 日和 18 日,東段和西段那裏,入侵的印軍同時朝著中國邊防部隊展開猛烈炮擊。20 日,又發起大規模的進攻,一心想要進一步侵占中國的領土。

在印度集結兵力、侵占中國領土還頻繁挑起邊界沖突的情況下,中國駐西藏和新疆的邊防部隊按照中國政府以及中央軍委的決定,進入了戰備狀態。

1962 年 10 月 17 日,中央軍委頒布了【殲滅入侵印軍的作戰命令】。18 日,中央軍委又給出了指示

這次跟印度反動派打仗,這關乎國家的威望和軍隊的威風,一定要保證第一場戰鬥就能勝利,只能打好,絕對不能打壞。

接到命令之後,解放軍在西藏的各作戰部隊馬上展開緊急行動。在東段,西藏的邊防部隊針對印軍沿著克節朗河右岸沿線所做的進攻部署,集中起優勢兵力,運用迂回側後、分割包圍、各個擊破的打仗方法,成功攻占了槍等、卡朗、沙則、仲昆橋以及章多這些地方。

接著,解放軍分成五路向南進軍,在 25 號占領了克節朗地區入侵印軍的後方基地達旺。之後又陸續奪回了克節朗河以南、達咤河以北、不丹以東、達旺以西、易古通、哥裏西娘等地,這些都是被印軍侵占的中國領土。

在西段,新疆邊防部隊鑒於入侵印軍正面寬、據點分散、間隔大的情況,運用逐次呼叫兵力攻堅拔點的戰術,把侵入加勒萬河谷和紅山頭地區的印軍全部消滅。接著順勢鏟除了班公湖南北兩岸及其以北地區入侵印軍的據點。新疆邊防部隊從喀喇昆侖山至岡底斯山,輾轉一千多裏,拔掉了 37 個入侵印軍的據點。

中國軍隊一開打就以閃電般的速度把印軍打得潰敗,然後快速向前推進,這讓印度全國都陷入了恐慌之中。

在這一仗裏,中方作戰部隊有 2400 多人傷亡,其中 700 多人犧牲。總共消滅印軍 8853 人,還俘虜了印軍 3968 人。在戰鬥中,解放軍殲敵人數跟自身傷亡人數的比例竟然達到了 3.7:1 。

自衛反擊的目的達成以後,在 1962 年 11 月 22 日零時,中國軍隊按照毛主席的指令,於中印邊界整個戰線停止了開火。

為了體現誠意,就連在戰爭開始前實際控制線的麥克馬洪線那裏,我們都接著往後撤了 20 公裏,跟印軍不再接觸。

尼赫魯是印度獨立後第一任總理,對於歷史人物及相關事件的評價需要基於客觀、準確和尊重的原則。