米-24武裝直升機,這個名字對於軍事愛好者來說並不陌生。作為蘇聯研制的第一種重型武裝直升機,它自誕生之日起就註定要踏上硝煙彌漫的戰場。從冷戰時期到後冷戰時代,米-24參加了三十多場戰爭和地區沖突,至今仍在俄烏戰場上展現著它的鋼鐵雄姿。

上世紀九十年代,急需武裝直升機的中國曾有機會近距離接觸這款當時世界頂尖的武裝直升機。巴基斯坦向中國提供了一架米-24,然而,中國科研人員在對其進行了詳細的了解和研究後,最終放棄了仿制和購買的計劃。

米-24的故事始於1969年的首飛。它的設計理念與西方直升機截然不同,很大程度上借鑒了米-8運輸直升機的設計,被賦予了「飛行步兵戰車」的使命。為了實作運送士兵的目標,米-24設計了一個可以容納八名士兵的機艙。

最初的米-24A型武裝直升機采用並列雙座座艙布局,但這種設計導致飛行員視野狹窄,在實際使用中受到了詬病。為此,米裏設計局將其改進為串列雙座座艙,並結合米-24B上試驗過的成熟武器系統,最終打造出了堪稱經典的米-24D武裝直升機,工程代號246。

米-24D與美國「黑鷹」直升機同屬十噸級,但它的最大起飛重量達到了11.8噸,比「黑鷹」重了1.8噸。強大的動力系統是米-24D的一大亮點,其搭載的兩台TV3-117渦軸發動機總功率高達4400馬力,超過「黑鷹」直升機400馬力。

1972年6月,兩架由米-24A改裝而來的米-24D原型機完成了改造,並開始了長達兩年的試飛。1974年,米-24D正式投入量產,前後共生產了350架。這款被北約稱為「雌鹿」的鋼鐵巨獸很快便迎來了它的實戰考驗——阿富汗戰爭。

戰爭初期,蘇聯向阿富汗政府軍提供了一批米-24A和米-25武裝直升機,用於打擊反政府遊擊隊,但實戰表明,面對地面防空火力的威脅,米-24顯得十分脆弱。1979年12月,蘇軍大舉入侵阿富汗,面對神出鬼沒的遊擊隊,米-24快速反應能力成為蘇軍重要的空中支援力量。

在阿富汗的崇山峻嶺間,米-24展現出了它多樣的作戰能力。它不僅可以打擊固定目標,還能對臨時目標進行攻擊。從師級、旅級到營級,蘇軍的各級地面部隊都需要米-24的空中支援。

為了減少損失和提高作戰效率,蘇軍不斷摸索著米-24的使用方式,從最初的單機行動逐漸演變為雙機編隊、四機編隊甚至八機編隊。

蘇軍通常會采取先用重炮和攻擊機對目標區域進行火力覆蓋,然後米-24直升機迅速跟進,在敵人尚未組織起有效抵抗之前,以雙機為一組,保持1200米到1500米的間隔,對目標實施持續的火力打擊。

完成打擊任務後,直升機群會迅速爬升並向不同方向散開,其他米-24則隨時準備接替彈藥耗盡的隊友,繼續執行任務。

為了有效清除遊擊隊,米-24還承擔起了巡邏和清剿的任務。它們通常以雙機編隊,保持600米到800米的間隔,在重點區域上空1500米到1700米的高度進行巡邏。一旦發現可疑目標,米-24會先進行警告射擊,然後引導地面部隊進行檢查。

由於阿富汗遊擊隊經常利用夜色的掩護活動,米-24也會在夜間沿公路或山間小路飛行,利用自身優勢對遊擊隊目標進行打擊。

除了提供火力支援,米-24還肩負著運送空降兵的任務。憑借著比米-8TV和米-8MTV-2運輸直升機更強大的裝甲防護,米-24能夠將突擊隊員安全地運送到敵人後方縱深地帶,執行滲透和突襲任務。

不過,由於米-24本身的重量較大,在搭載四名空降兵和必要的武器彈藥後,機動性會受到一定影響,因此需要拆除部份座椅和裝甲板,減少油量和武器負荷,才能更好地完成任務。

在阿富汗戰爭中,蘇軍的後勤補給線經常遭到遊擊隊的襲擊,為了保障後勤運輸安全,米-24承擔起了護航的任務。米-24通常會以150公裏到170公裏的速度,在車隊上空蛇形飛行巡邏,一旦發現遊擊隊的埋伏,便會迅速迂回到側翼發動攻擊。

然而,由於米-24的油耗較大,每小時高達725公斤,續航時間有限,無法提供不間斷的空中護航。為此,蘇軍不得不每隔一段距離就設定一個停機坪,供米-24補充燃料和更換飛行員。

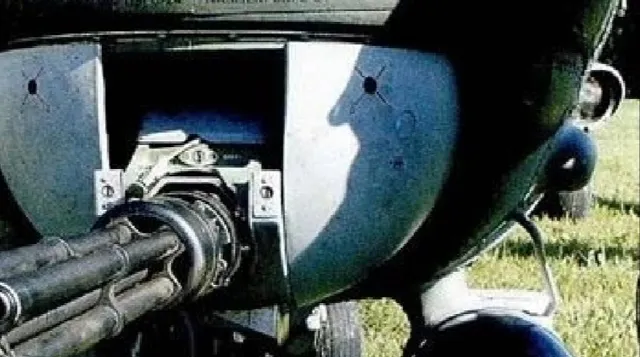

米-24的強大火力主要來自其配備的12.7毫米四管機槍和火箭發射巢。這款機槍每分鐘可以傾瀉數千發子彈,形成一道密集的火線,足以將汽車撕成碎片。但由於結構復雜。

該機槍在連續射擊400發後就會因為槍管過熱而需要冷卻15到20分鐘,否則容易發生炸膛事故。為了彌補這一缺陷,米-24還裝備了CSh-2-30K型航炮,這款航炮精度較高,威力強勁,但發射時會產生巨大的後坐力,因此需要低速射擊以保持飛行穩定。

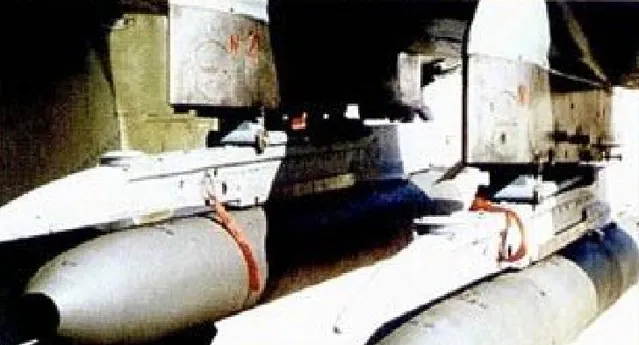

米-24的短翼上設定了六個掛點,通常掛載四個UB-32A型57毫米火箭發射巢或B-8V20型80毫米火箭發射巢,可以攜帶128枚S-5型57毫米無控火箭彈或80枚S-8型80毫米無控火箭彈。

此外,米-24還可以掛載炸彈等武器,其中最常用的S-5型57毫米無控火箭彈雖然威力較小,但勝在庫存充足,在激烈的戰鬥中能夠滿足持續作戰的需求。

為了增強打擊效果,米-24還配備了S-8型80毫米無控火箭彈、S-24、S-25、S-13等大口徑火箭彈,其中S-24大型無控火箭彈的彈頭重量高達123公斤,威力巨大,可以在目標上空形成數千枚碎片,對目標造成淪陷性打擊。

除了無控火箭彈,米-24還可以掛載反坦克導彈。早期使用的9M17M反坦克導彈采用半自動無線電指令制導,體積龐大,發射準備時間較長,實戰效果並不理想。後期換裝的9M114反坦克導彈則更加輕便靈活,操作簡單,命中精度也更高。

在實戰中,米-24通常會先使用火箭彈對目標進行火力壓制,然後用機槍進行掃射,最後再低空投放重磅炸彈對目標進行摧毀性打擊。

米-24早期型號缺少尾部自衛武器,容易遭到敵人後方襲擊。為了彌補這一缺陷,米裏設計局在米-24的尾部安裝了一挺NSVT型12.7毫米機槍,後來又改為7.62毫米PK通用機槍或RPK輕機槍,由一名機槍手負責操作,用於對後方目標進行火力壓制,提高了米-24的戰場生存能力。

米-24的裝甲防護效能良好,座艙外部覆蓋有裝甲板,座艙內部還配備了裝甲靠背和裝甲頭枕,前風擋玻璃可以抵擋12.7毫米高射機槍的射擊。

米-24的機體結構堅固,許多系統都采用了備份和冗余設計,即使部份系統受損,仍然可以維持飛行。據統計,90%的戰損米-24都能夠修復並重返戰場。

然而,米-24並非沒有弱點。它的發動機排氣口溫度較高,容易成為紅外制導導彈的目標。為了降低排氣溫度,蘇軍為米-24安裝了大型廢氣/冷空氣混合器和水/甲醇噴射系統,但這些措施也帶來了動力不足、操控困難等問題。

此外,米-24的座艙視野較差,操作復雜,對飛行員的技術水平要求較高,事故率也相對較高。

對於中國軍隊而言,米-24的效能雖然強大,但並不完全符合作戰需求。它的操作復雜、油耗大、維護成本高等缺點,難以適應中國軍隊的裝備體系。最終,中國選擇了自主研發武裝直升機的道路,並取得了舉世矚目的成就。