將時間倒回到第二次世界大戰,聚焦於勒熱夫戰役。

蘇聯的命運可謂多舛,歷經一路波折與坎坷。

蘇聯硬撐著強攻勒熱夫長達15個月,雖動用了370萬兵力,面對德軍的165萬,卻不僅未能取勝,反而遭受了沈重打擊。

蘇軍付出了200萬人的傷亡代價,才換取了德軍50萬的損失,傷亡比例達到了4比1。由於這一慘痛的戰績,蘇聯方面甚至不好意思提及,極力隱瞞,戰場被稱作「勒熱夫絞肉機」,由此可見戰況之慘烈。

這場戰役持續了一年多,期間數據統計往往不準確,蘇德兩方的統計結果也存在較大差異,爭議頗多。在這種情況下,我參照的數據相對較為可信。

本場比賽的MVP正是元帥華瑟·莫德爾

希特勒最為器重的一位得力助手;

一位自稱為東線救火員的防禦專家;

一位戰術大師,其軍事造詣可與曼施坦因媲美!

如果評選二戰十大名將,他絕對榜上有名。

莫德爾此次采用的戰術,正是粉絲們一直期待聽到的「支撐點戰術」。

其實真正厲害的並不是支撐點戰術本身,而是莫德爾元帥的指揮才華!

支撐點並非莫德爾的獨創,各國早已有類似做法,它只是在彈性防禦基礎上的一種改進。

守軍將部隊集中在各個小據點中,每個據點由多重環形防線構成,敵軍必須逐層突破才能攻占據點,防禦十分堅固,因此被稱作支撐點。

敵人若迫不得已,必須繞行據點。然而,各據點之間距離不大,能夠相互支援,使敵人難以找到突破的空隙。即便僥幸發現,也會面臨地雷和各種障礙的重重阻撓!

莫德爾的戰術與原本的基本相同,他僅僅是在其中融入了一些個人的指揮風格。

這些特點既獨特又多變,並沒有固定的規則,因此需要具體情況具體分析。接下來,我們將結合勒熱夫戰役來詳細討論一下……

先介紹一下戰役的背景:勒熱夫戰役是莫斯科保衛戰的延伸。

德軍未能攻陷莫斯科,蘇軍乘機反擊,將其打得潰不成軍。

反攻持續至1942年春,德軍中央集團軍群在連退240公裏後,於勒熱夫形成了一個面積為150100公裏的四邊形突出部。

然而,勒熱夫的局勢也如同一座搖搖欲墜的老舊建築。由於希特勒調整了戰略,大批軍隊繞過莫斯科,直奔高加索南部。

勒熱夫第9集團軍兵力嚴重不足,起初僅有5萬名作戰部隊和60輛坦克,而需要防守的前線卻長達280公裏。面對如此龐大的突出部戰線,5萬人無力抵擋,這種局面形容為「螳臂當車」再恰當不過。

然而,德國也無法舍棄這裏,堅守於此至關重要:

一方面向蘇聯發出挑戰:繼續戰鬥吧!這可能會迫使數十萬蘇軍繼續駐守在莫斯科。

另一方面,這也向世界傳遞了一個訊號:莫斯科的決戰尚未結束,我仍在這裏。然而,一旦撤離,這就意味著明確放棄莫斯科,向世界宣告自己在這場戰略決戰中已然失敗。

因此,如果失去勒熱夫,就可能動搖盟友的信心,這件事既重要又棘手,真是左右為難!

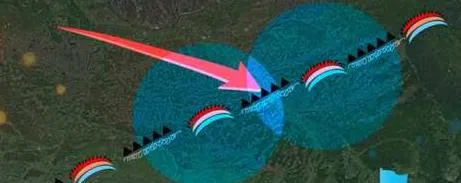

蘇軍大致從南北兩翼向中心推進,最終在勒熱夫這座小城匯合。

有些部隊在初期取得了不錯的成績,但蘇聯方面有些操之過急,仿佛趕鴨子上架。士兵們盲目地發起沖鋒,導致戰力消耗過大,而一不小心,後勤補給也中斷了。

莫德爾利用蘇聯人的疏忽,發動了漢諾威行動和塞德利茨行動等,徹底清除殘余的蘇軍和遊擊隊。

然而,由於德軍兵力的不足,每次出擊都會引發新的反擊,雙方就在這樣的攻防之間不斷遊走和拉鋸。經過多次拉鋸戰,終於在11月25日迎來了關鍵一戰——火星行動!

火星行動的首席指揮官是朱可夫元帥。

朱可夫指揮的軍隊規模達到190萬人,而莫德爾的部隊只有29萬人。兵力懸殊達到6:1,莫德爾的處境仿佛螳臂擋車,因此采用支撐點戰術似乎成了唯一的選擇!

防守與進攻不同,它對巧妙的策略依賴較少。

由於你處於被動狀態,因此關鍵在於全面統籌!

既要在多處失守的困境中應對,又要高效調配預備隊,迅速填補空缺。

透過綜合權衡,確定最關鍵的薄弱環節,並將兵力集中於最迫切、最需要的地方。同時,必須讓守軍盡量掌握主動權,善於捕捉敵方的破綻,果斷出擊削弱敵人。這些策略對統籌能力有極高的要求。

要做好統籌工作,必須擁有充足的資訊來進行決策。

因此,莫德爾對情報偵察格外看重,時常將資源優先分配給這一領域。他采取的偵察手段多種多樣,涵蓋雙重偵察、反遊擊行動、夜間巡邏,甚至派遣小分隊深入蘇聯陣地,直接捕獲無線電資訊!

他所做的這些努力最終沒有白費,使他比預期提前兩個月得知了「火星行動」的計劃,而這正是他能夠破壞這一行動的關鍵前提!

果斷殺伐的莫德爾元帥

根據情報,莫德爾確認瓦祖拉河是這場防禦戰的關鍵戰場。

隨即在此地設立了兩道支撐點防線,同時布設了大量雷區,以對敵人形成最大的阻力。為了加強火力交叉效果,還砍伐了附近的樹林。

這還遠遠不夠!別忘了莫德爾精於統籌規劃,他在資源的「利用效率」方面堪比資本家。他不遺余力地為士兵安排上了「996福報」。

除了兩條主要防線,他還要求挖掘盡可能多的額外戰壕,這些戰壕要相互交叉連線,既能擴大守軍的機動空間,又能做到進退自如,有點兒像鬼子在硫磺島挖的地洞!

沒有戰壕可挖,那就去清剿遊擊隊。總之,莫德爾的軍隊絕不允許有人閑著,他以「996」的方式將戰前準備推向極致!

他打破了許多傳統戰術,例如將後方的預備隊提前部署到前線,雖然這增加了傷亡率,卻有效地縮短了支援時間。

他索性把閃擊戰的戰術拋到一邊,將坦克和炮兵部隊拆散,分配給前線。莫德爾認為,把坦克集中使用反而會限制其效果,只能在局部地區施加壓力,作用範圍狹窄。於是他幹脆把所有裝甲旅拆解成排或連的規模,直接派往前線,全面增強各個支撐點的戰鬥力。

炮兵也同樣被分配給步兵部隊,但仍在炮兵高級指揮部的統一指揮下運作。這些炮兵既可以獨立作戰,也能集中火力進行協同作戰。

他透過這次系統升級,將前線的協調工作整理得井井有條,為應對突發情況提供了更多的補救機會。

一切準備妥當,接下來就是付諸實踐的時刻了!

11月25日,蘇聯的7個集團軍從5個不同的方向向勒熱夫發動了進攻。

莫德爾依據先前的情報,集中火炮和轟炸機對進攻路線進行覆蓋打擊,結果造成東側的蘇聯西方面軍傷亡慘重,先頭部隊剛一上來就損失過半,這仗還怎麽打下去?

當時,一架德軍的Ju-88僅憑機槍和機炮,竟然能夠摧毀整整5個蘇聯騎兵中隊。

盡管部份蘇軍成功突破東側的瓦祖拉河,面對兩個支撐點的頑強防守,卻始終無法攻克。無奈之下,他們選擇繞過這兩個據點,突入防線後方10公裏。然而,這實際上正好陷入了莫德爾的包圍圈。他迅速下令預備隊全線出動,配合前線與後方的支撐點守軍,將蘇軍徹底圍困。

在東側的進攻徹底失敗後,蘇聯並未甘心認輸,轉而將攻勢集中在西側的盧切薩河谷。

蘇軍在此地撕開了一個寬達8公裏的缺口。同時,北部和東部的壓力也在不斷增強。

莫德爾已經判斷出蘇軍的主攻方向在西側,於是立即將所有可用的人力投入河谷。很快,大德意誌摩步師以迅猛有力的突擊,從多個方向打亂了蘇軍的攻勢。

此時,莫德爾又增援了6個裝甲師,將部隊部署到河谷,將整個缺口徹底封鎖,蘇軍的形勢變得非常不利!

莫德爾再次下達命令:從南北兩路夾擊,包圍西側的蘇聯第41集團軍。

蘇聯可能打算采取圍魏救趙的策略,在東側投入了兩支預備隊以減輕第41軍的壓力。然而,莫德爾早已預見到這一舉動。當蘇聯預備隊剛要發起進攻時,卻發現德軍已先行出擊。經過三天的激烈交戰,最終蘇聯仍然失敗了。

最終,蘇聯付出了慘重的代價,傷亡人數高達33萬,而德軍傷亡僅為4萬,防線卻依然巋然不動。蘇聯的「火星行動」無疑是一次徹底的失敗,史學家更將其視為朱可夫最為痛苦的一次挫敗。

接下來的勒熱夫戰鬥,我們就不再詳細討論了。

總的來說,莫德爾的巨大成功並非依賴於所謂的支撐點戰術,而是歸功於他靈活的戰略調整和對局勢的精準掌控。他能夠統籌全域,準確判斷形勢,才是他成功的關鍵所在。這也是一名優秀將帥應具備的核心能力。如果單純依靠固定不變的「支撐點戰術」,那麽戰爭就不需要將軍來指揮了,幾個能夠背誦【孫子兵法】的人就足夠了。