最近女兒喜歡上機器貓,於是我們每天都會給她讀一小段故事。因為看紙書不是很方便,就找了一個電子版,放在電腦上,讓她一邊看,我們一邊講。

網上能線上看的版本主要有兩種,第一個是吉林美術出版社轉譯的【哆啦A夢】,另一個是台灣轉譯的繁體版【哆啦A夢】。

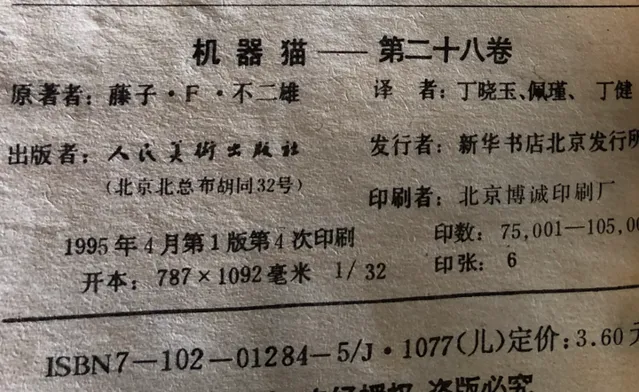

而我小時候看的紙質版本,是人民美術出版社的【機器貓】。按理說這三者應該沒什麽區別,但是看到第28卷的時候,出現了非常強烈的違和感。

28卷的第一個故事是【詞語接龍變身丸】,吃了這個藥之後,會根據自己念出的詞來變身,但每個詞語的第一個字必須和上一個詞語的最後一個字一樣。

野比在這個故事裏面,需要變成天馬(派格薩斯),他先想了一個變身順序,但是他第一個變身失誤了,變成了媽媽,接下來應該怎麽變成派格薩斯呢?

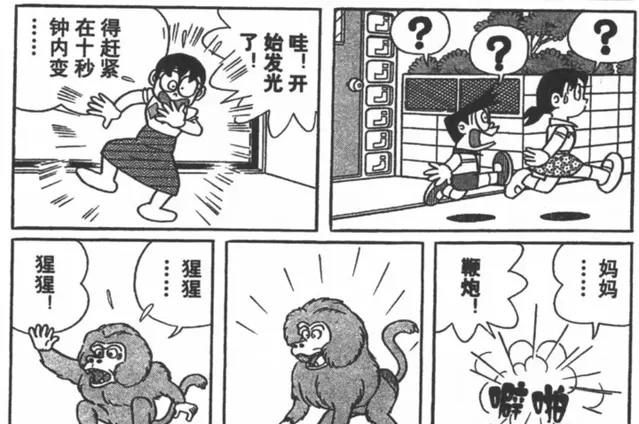

吉林美術出版社是這樣轉譯的:

想象很美好,但實際上……

接下來,野比在靜子家門口等得太久了,又要變成別的東西之後再變成天馬,他是這麽變的:

說實話,這個轉譯讓我完全看不懂,他和「詞語接龍」一點兒關系都沒有,除了從「鉛筆芯」到「心形花朵」,從「派格薩斯」到「絲瓜」,這裏哪個詞接龍了?

而且我也沒看出來這個變出來的東西到底哪裏像絲瓜了……

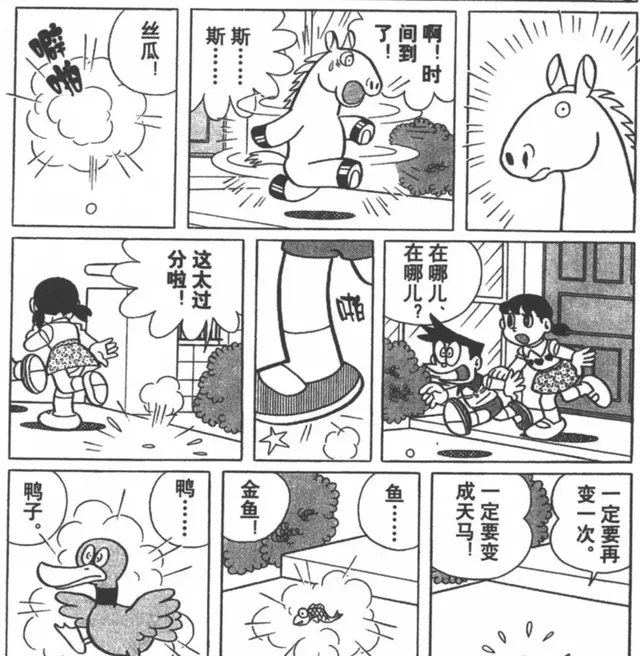

這個版本和我印象中看到的也不一樣。為了確認,我又找到了台灣轉譯的繁體版本,同樣的情節是這樣的:

以及這個:

這個版本裏面,「狒狒」到「左手」這一段,從動作上我可以知道他是想這麽變的;吉林美術出版社的「絲瓜」,在這裏原來是「豆子」,這裏也能看懂了。

但其他的部份,一樣完全看不懂。

看不懂其實是正常的,因為畢竟原文是日語,比如「狒狒」到「左手」到「天馬」,就是hihi到hidarite到tenba,而且作者的原畫放在這裏了,改動起來也很不容易。

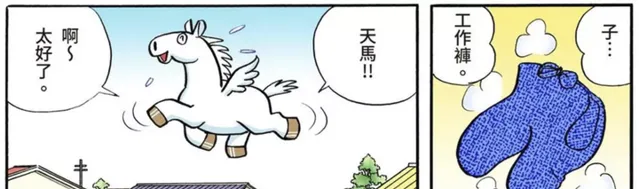

但是我總是感覺,20多年前,我第一次讀到人民美術出版社的【機器貓】時,是完全沒有這種看不懂的感覺的。於是今天我從書櫃裏拿出了老版本的機器貓,翻到這個故事看,是這樣的:

從筆芯,到新年卡,到咖啡,再到飛馬。

下一個情節是這樣:

看到這裏,我幾乎掉下淚來。

筆芯——新年卡——咖啡——飛馬

媽媽——螞蚱——炸蝦球——球拍——派格薩斯

派格薩斯——絲瓜(這個轉譯甚至影響了後來的吉林美術出版社)——瓜皮——皮球——球拍——派格薩斯

人民美術出版社的前輩,為了讓當時的小朋友能看懂機器貓,挖空心思想出了這樣毫無違和感的轉譯,更讓人感動的是,為了配合這個轉譯,他們連畫面都重新畫了。

咖啡、螞蚱、球拍、皮球……全都是重新畫出來的。

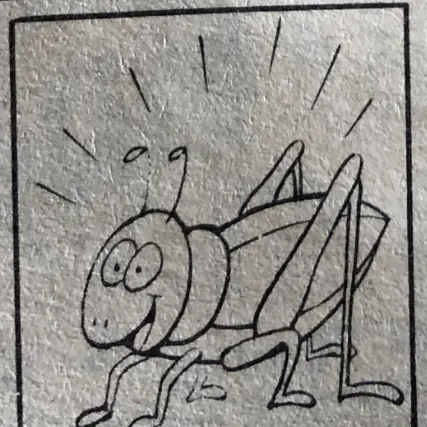

你能在【機器貓】別的情節裏面看到這麽有童趣,這麽好玩兒的螞蚱嗎?

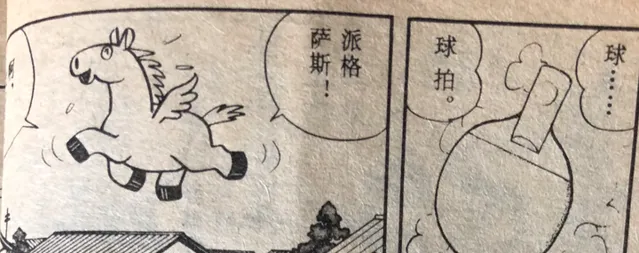

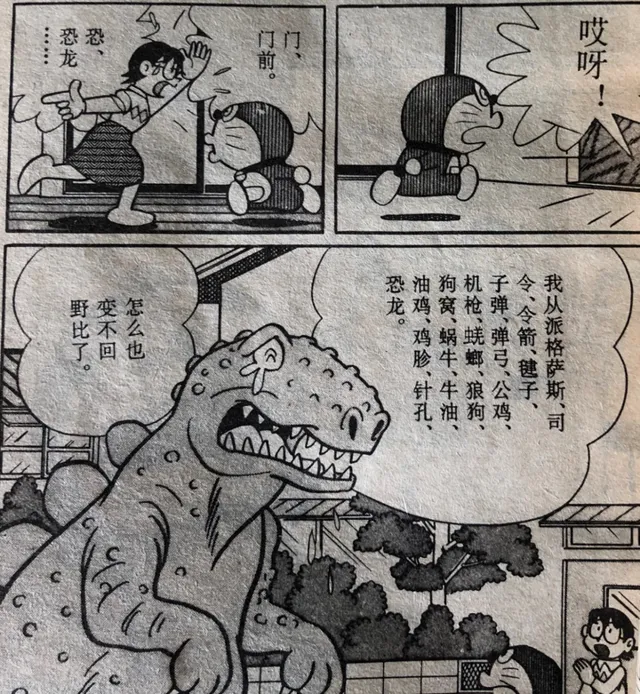

在這個故事的最後一段,是一個非常出彩的部份,野比變成派格薩斯之後,想要變回去,卻怎麽都變不回去,最後變成了恐龍。

台灣的繁體版本是這麽畫的:

雖然看不懂,但好歹知道「哦哦這之前是日語」,然後表示理解就可以了。

吉林美術出版社是這樣轉譯的:

無比偷懶,根本就放棄了這段轉譯。

而人民美術出版社,是這樣轉譯的:

想想看,要用和日語完全沒關系的漢字,既要表現「變來變去」的次數,又要從派格薩斯變成恐龍,難度有多大。

向人民美術出版社的丁曉玉老師、佩瑾老師和丁健老師致敬,你們為每一個【機器貓】的小讀者們,貢獻了最最棒的轉譯。