【文/觀察者網專欄作者 雒珊】

一

筆者今年7月在中部地區某村調研時,發現了一個令人詫異的現象,同時也是值得警惕的重要問題:

該村共七位村幹部,都有強烈的辭職意願;其中,除去抱怨的,至少有三位主職幹部都向鄉鎮明確表達了「不幹了」的想法。

村幹部是縣鄉村三級中最基層最末端的治理主體,自村民自治制度實施以來,一直承擔著維系農民生產生活秩序和農村社會穩定的重要作用。

並且,中西部的大部份村幹部並不是正式的職位,沒有正式的薪金,他們本身就是兼職的,願意出任村幹部多是因利益在村和價值在村而熱心村莊的公益事業。這樣低成本的村民自治,一直是中國基層治理簡約有效的關鍵。

然而,該村村幹部普遍從剛進班子的滿腔熱情,到現在感覺無意義、心累,甚至想辭職,其中,經濟原因是次要的。因此,單純透過村幹部職業化、提高村幹部薪金來提高他們的積極性這一條路,無疑是走不通的,需要從當前基層治理體系中的村幹部工作和角色發生的巨大變化去理解。

鎮、村幹部和村民在議事。資料圖:新華社

二

細細去梳理當前村幹部承擔的工作,的確與過去有著很大的差別。這個劃分的時間點主要從精準扶貧時期開始,村幹部工作就發生了根本性的變化。

在精準扶貧之前,除了必要性的任務,村幹部主要承擔的是涉及農民生產生活的內生性事務。

以該村為例,2014年之前,該村種植蔬菜市場前景正好,但基礎設施相對落後,連基本的用水和村組路都沒完成建設,所以前面連續幾任村幹部都在組織修路、修水池、通水管。

他們在這些組織動員群眾的工作中,不僅積累了治理資源和權威,就出現了村書記所說的「越做工作越好做」的良性迴圈,同時,村幹部的動力也越來越強,在與群眾互動、幹事創業的過程中產生了價值感,某種程度上這種價值感才是能夠源源不斷激勵村幹部的內核。

而自精準扶貧以來,村幹部工作從內生性事務為主轉向了以應對上面的政策和目標的外生性任務為主,這些任務雖然也跟群眾打交道,卻與之前的組織動員群眾完全不同。

這些任務的目標和規則是自上而下直達村莊的,並不是村幹部和群眾能夠決定的,關鍵是伴隨了限時性的考核和全過程的監督以及高壓的問責。現在村幹部提起精準扶貧期間的任務和壓力,都不免感慨。

問題在於,精準扶貧攻堅任務好不容易完成,也對基層治理的資源造成了極大損耗;但這套體制仍然在基層常規化運轉,沖擊著基層治理的生態,給村幹部帶來了極大的負擔。村幹部要集體辭職的傾向,就是基層治理生態亮起的「紅燈」,是這套機制不可繼續和持續的警戒線。

當前,中央三令五申要求給基層減負,但村幹部工作的局面並沒有好轉,反而越來越被動。總結起來,村幹部工作面臨著「三座大山」,都是讓村幹部頭疼心累的主要工作。

第一座「大山」是得罪農民的「難」工作,主要以收醫保和12345為主。

該村村書記提到,「醫保政策是好,但是錢年年漲,一家人交也得幾千,關鍵是本來到年底前交上就行,結果上面要求的很極限,這個月得收多少是硬性規定。農民還沒把種的菜賣出去,本來就沒錢,讓我們村幹部去要錢,農民能有什麽好臉色好話?」

收醫保成了當前村幹部的季節性中心工作。關鍵是這種工作要求違背村幹部和農民的意願,容易憑空制造和積累幹群矛盾,村幹部只能「刷臉」說好話來完成要求,但也不免遇到幾個說話不客氣的村民。

12345也是一個得罪農民工作的典型。

原本12345是為更好地服務群眾,提升群眾對政府滿意度的渠道,但進入到村莊之後,成為少數有著私人化、不合理訴求的釘子戶「拿捏」村幹部的尚方寶劍。該村村幹部對這個12345是叫苦不叠。

本來這些釘子戶在村幹部做工作過程中邊緣化處理就是最低成本的,或者自有依法上訪的渠道去反映;現在有了12345熱線,他們打一個電話就能反映,而來處理的還是村幹部,並且12345還要求必須100%滿意,村幹部要麽請他們以滿意服務而結案,要麽留下服務好的證據和材料申請第三方結案。在這個過程中,村幹部就成了得罪他們的「壞人」,成了權力地位倒置的「受氣包」。

12345中的訴求無篩選機制、頂格化要求,已經成為當前村幹部做工作最大的掣肘,幾乎每個村幹部都會跟筆者抱怨12345,並且在做其他工作時有了顧忌。

政府服務熱線工作人員接聽群眾來電。資料圖:新華社

第二座「大山」是脫離實際的「假」工作,主要以防返貧監測工作為主。

脫貧之後,防返貧監測成了村幹部的主要工作之一,包括:一是發現和篩選脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶;二是申請是否納入防返貧政策保障範圍內。

發現和篩選的渠道包括政府部門推薦、本村摸排和自己申請三種,一般情況下,自己申請的是少數,政府部門推薦和本村摸排兩個渠道產生的易致貧戶都需要村幹部應對。相關政府部門主要是衛健、住建和民政,其中最頻繁推薦的就是衛健部門,只要村民在醫院單次醫療消費滿100-200元及以上,就直接推播給村裏,交給村幹部去核實是否符合扶貧救助政策。

其中一個月,醫療系統向該村推播了十幾個需要核實的農戶。關鍵在於,這十幾個人中有3-4個人都不符合基本事實,剩下的7-8個人雖然有疾病治療事實,但都是以小病和小手術為主,真正得大病的只是極少數,並且還有不符合政策的農戶。

由於系統的無差別推播,這十幾個人意味著十幾套資料,同時還要納入系統並經過民主評議,這意味著,每個月村幹部固定要做這些脫離實際的無用功。

筆者調研期間參加了一次村裏的民主評議會。全村從醫院推播過來要核實的共有20戶,每一戶都有明確的自費記錄,各小組長說明了每一戶的家庭情況,最後這20戶沒有一戶需要納入扶貧政策保障範圍。這說明,貧困和返貧並不需要系統推播和主動發現;這些工作,不能預防貧困,卻成了折騰村幹部的頭號政策。

本村摸排則要求村組幹部走訪,不僅要走訪脫貧戶,還要走訪一般戶,等於要在全村範圍內800多戶中摸排出可能貧困的農戶。而一旦進入防返貧監測系統,真正的麻煩才開始——所有監測的農戶都需要不斷更新資訊和資料,並且脫貧和解除風險的農戶情況也要持續跟蹤。

村幹部最頭疼的工作之一,就是走訪這些農戶,統計收入。筆者從該村村幹部了解到,脫貧戶的收入必須達到相應的標準,去年人均年收入必須在7600元以上,今年則變成了8400元以上。問題是,讓村幹部去統計收入,得到的並不一定是真實數據,許多老年戶家裏就種著1-2畝玉米,人均年收入根本達不到要求的標準。

村幹部無奈地表示:「上面要數據漂亮,但實際又達不到,只能多算轉移性收入,把子女給的、地力補貼和社保算上,不夠還要把家裏的豬和狗算上,這還得靠村幹部刷臉才能完成。」有的農戶並不願意配合這場無意義的表演,不願意簽字,對村幹部更是沒有好臉色,村幹部只好自己完成。

脫離實際的防返貧監測工作已經讓村幹部疲於應對,關鍵是不得不弄虛作假的工作讓村幹部產生了無意義感。

第三座「大山」則是形式主義的「虛」工作,主要以各種資料填報和系統數據工作為主。

當前,村幹部班子中至少有一個資料員專門負責做各種資料,而筆者調研的村裏已經有兩個女性村幹部負責主要的常規資料工作;如有臨時性的要求和檢查,甚至要所有村幹部齊上陣加班做資料。

所有工作只要涉及到考核和檢查,就一定要做資料,比如防返貧監測工作,就包括交叉檢查、市裏檢查、省裏檢查、國家後評估檢查、第三方評估檢查等;而出現問題要求整改,也要求整改的一套資料,包括整改方案、整改清單和整改銷號表。

除此之外,黨建有黨建的一套資料,專案有專案的一套資料,有的資料還需要同時更新到系統。問題在於,這些資料中至少有1/3是重復的,系統數據也有重復性,比如房屋排查就有住建和綜治兩個系統都有要求,沼氣池排查也有農辦和綜治兩個系統要求。

而對資料標準的要求不斷精細化,也加重了村幹部工作的形式主義。

這些資料不僅要全、要細,關涉到考核評估的結果,少了會議記錄、照片,或數據對不上、未更新,都要扣分,甚至活動照片不夠人數、清晰和美觀,都有可能反饋回來整改,意味著「資料不合規」。這就導致即使已經將村裏常規的資料工作交給了1-2個村幹部完成,她們仍要帶回家加班做資料。該村的資料員一個月中有半個月以上都要做資料,有7-8天需要加班到晚上。資料員笑稱:「一年光打印費都要4000-5000元,印表機都不響了(快廢了)。」

這些形式主義的「虛」工作占據了村幹部的時間和精力,也浪費了基層的人力、物力資源,更糟糕的是大大消磨了村幹部的主體性和積極性:「沒有意義和價值感,不是為群眾幹實事」。

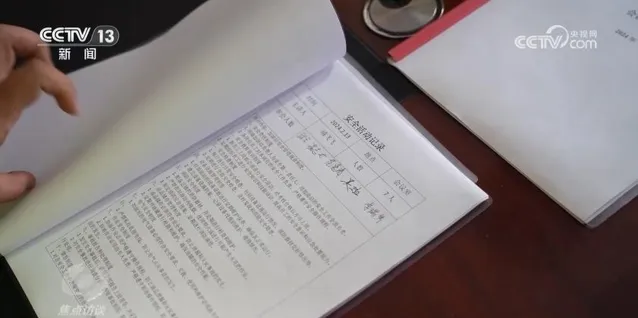

資料圖:央視新聞

三

自上而下的行政任務出現過密化,各種條線部門的中心工作常規化,導致村幹部工作量翻倍增長。

在量的變化基礎上,隨之而來的是條線部門對村幹部工作任務的指標化、精細化考核——有了這根指揮棒,村幹部就不得不花費大量時間和精力認真應對。

而這些指標進一步分解和細化到任務的全過程和各方面後,還會再進行考核排名,那麽村幹部完成每項工作的「質」也要保障。但悖論在於,越是進行細致且頂格的考核排名,村幹部越不可能完成,這種對質素的要求最後就變成了村幹部要花費時間精力的形式「包裝」。

而真正讓村幹部不得不背上這「三座大山」的,還是層層傳導的高壓問責。這種高壓問責,使得自上而下的政策和規則不折不扣地貫徹到底,但就是這種高壓問責讓基層政府既不能抵抗不合理的政策,也不能在合理範圍內進行地方性的政策調適和轉換,鄉鎮幹部在追責壓力下只能盡可能避責,向村幹部施壓。

該村村幹部向筆者提到:「現在鄉鎮的風氣是拒絕一切風險,不出問題不出事,保穩定。」在這種高壓問責體制下,鄉鎮幹部不得不選擇謹小慎微,而村幹部的大部份工作實際上就成了為保險避責買單。

可以看到,基層治理的內在邏輯發生轉變後,村幹部也被深度卷入這套體制:從對下對內的具有內生權威的主體,變成了對上對外行政體系末端的執行落實工具;從過去能夠調動資源、組織動員農民的彈性自主的主體,變成了受到剛性擠壓完成指標數據的工具;從作為國家與社會的中間調節代理人,變成了被問責被督查的客體工具。

換言之,村幹部的工具化,是當前村幹部意義感和價值感無法生產的關鍵。

四

中西部地區的大部份村幹部本身不是行政體系的一部份,而是生活在村、利益在村的中農能人,他們真正關心農業農村發展,能夠真正代表農民的利益,因為他們也是農民的一部份,兼職村幹部除了固定的補貼激勵外,更重要的是在村莊這個熟人社會中受到內生價值的激勵,同時在與農民群眾互動的過程中也能積累內部權威,動員群眾和調動資源,將外部目標轉化為村莊內的公共建設,完成低成本的簡約治理。

這其中的核心,在於村幹部是能動性的治理主體,而不是行政體系運轉的工具。

然而,當前「三座大山」對村幹部的動力造成極大的打擊。村幹部出現集體撂挑子的傾向,說明基層治理生態已被扭曲,條線部門權力膨脹無限度向基層轉移任務和壓力的機制已難持續。

給基層治理松綁迫在眉睫,讓村幹部能夠回到組織動員群眾、回應群眾訴求中來。基層治理需要脫虛向實,才能持續性地釋放活力,而低成本高效能的基層治理正是國家治理現代化的基石。