你是否想過,當年紀漸長,能力不濟,甚至萬一失能失智,卻沒有子女,或是子女不在身邊,誰來照管你的晚年生活,把你送到合適的養老院,在手術知情同意書上為你簽字?

又或者到了生命末期,你因病陷入昏迷,誰能根據你的意願,告訴醫生是否需要幫你插管,保障你生命最後的基本權益和尊嚴?

在法律上,包含老人在內的一切成年人都有「意定監護」的權利——只要你意識清醒,就可以根據自己的意願,指定任何組織或者個人作為監護人——可以是旁系親屬、沒有血緣關系的朋友,也可以是你之前供職的單位。如果他們都拒絕為你承擔監護責任,居委會和民政部門會是最後的兜底,幫助你老年的生活能夠繼續往下推進。

但到了2020年8月,如果你身在上海,就會多出另一項選擇——全國第一家提供意定監護服務的社會組織在這座老齡化程度最深的城市成立,意味著你可以透過購買服務的方式,和一家組織簽訂監護關系,按照意願安排你老去後的日常所需。

費超是這家社會組織最早的一名成員,也是組織的總幹事。說起意定監護服務的工作,他覺得「並不神秘或者神聖」,就像一般子女要幫父母處理很多零碎的事務一樣,大部份時候,他面對的也是老人提出的一些很平常的需要,比如陪著老人買手機、去醫院體檢,入住養老院時幫忙簽字,還有逢年過節的時候多去探望。但也有很多個時刻,比如深夜接到老人電話需要立刻趕到醫院,或者作為遺產執行人開啟遺囑時,他感受到這項服務復雜且厚重的分量。

這是一種超越了傳統架構和血緣親情的新型關系——相當於要把人生最後一程的養老、生死等問題全權委托給陌生人,需要真正的信任。截至目前,找這家組織咨詢的有200多位老人,最後簽約成功的只有35位,平均一位老人要花6到8個月的時間才能走完整個流程,最久的一位老人甚至歷時2年多。費超說,「他們往往需要經過一個反復思考、反復溝通的過程,才能和我們建立起信任。」

11月初的秋天,我們和費超打了一個長電話,從意定監護組織如何成立開始聊起,聊到不同老人的故事,也聊到什麽才是他認為最合適的意定監護服務。他還談到,限制服務發展的主要因素在於,「入局的人太少」,目前除了上海,全國也只有廣州、天津、福州等城市有五六家提供類似服務的組織。費超所在的團隊只有6名核心成員,但在這個變化相對較快的時代,團隊相對穩定,守護著老人在生命最後交付給他們的信任,「這份信任是很厚重的,也是很珍貴的,我們就要對得起這份信任。」

以下為費超的講述。

文| 程靜之

編輯| 槐楊

圖| (除特殊標註外)受訪者提供

新型關系

最早意識到一部份老人存在意定監護服務的需要,是從一位老太太的提問開始的。

那是在2019年左右,我在上海一家專門服務於認知癥老人的社會組織工作,遇到了那位老太太——她沒有子女,配偶也過世了,只有一個保姆在身邊照料。雖然她當時的認知能力還不錯,保姆也陪伴她很久,能帶她去醫院,幫助處理很多日常事務,但老太太還是感到擔憂,等到未來意識不清醒的時候,保姆是否還會像往常那樣繼續照管她?

遇到老太太之前,我已經在那家組織工作了五六年,隨著接觸的認知癥老人越來越多,會感知到裏面又細分出一個特殊的群體:他們要麽是丁克,要麽是失獨老人,要麽子女留在外國工作,要麽和子女關系相處得不好……總之走到晚年,這部份老人身邊沒有一個親屬可以作為監護人,心裏就會存在一個普遍的隱憂——等認知能力退化到一定程度,沒辦法自己決定很多事情了,他們該怎麽辦。

理論上來說,老人們的日子總有辦法往下過,哪怕到了最後一步,居委會或者民政部門也會為他們兜底,承擔監護責任。但當那位老太太第一次明確地向我們求助時,我們開始思考,政府之外,這部份長輩在監護上是否可以擁有更多的選擇?

在這個契機之下,我們就去和民政部門討論,或特許以專門成立一家提供意定監護服務的民間非盈利組織。盡管這在審批上要走非常復雜的流程,但能感覺到,民政部門是很願意把這件事情落地的。在老齡化程度越來越深的背景下,不僅對於老人,對於政府來說,養老也是一個越來越焦急的問題,如果沒有民非組織幫忙分擔,所有工作都落在基層身上,基層會背負很大的壓力。

想法確定之後,還需要解決一些具體的問題,比如組織的第一批工作人員從哪裏來?是在上海市層面成立,還是選擇一個區來成立?服務會涉及司法、民政、衛健等多個部門,該由哪個部門做業務主管?

探討之後,上級部門覺得畢竟是一項新工作,就先選擇一個區做試點,最後落定了閔行區,在上海的地理位置也比較有特點:包含了浦東和浦西、城市和農村社區,老齡人口更具有多樣性。考慮到我工作的那家認知癥社會組織有比較豐富的養老經驗,就以它為中心牽頭,抽調幾名資深人員來做意定監護。

比較糾結的是最後一個問題,哪個部門做業務主管?這個問題的本質是,把意定監護放在養老條線上做,還是法律條線上做?經過多番討論,大家最終確定,監護權雖然是一個法律問題,但面對的物件畢竟是老年群體,服務的比重應該是高於法律的。

這些重點問題都明晰之後,2020年8月,全國第一家意定監護服務組織就在上海成立了。包括我在內,團隊成員最開始只有3個人,對於如何服務老人已經很熟悉,我們最開始需要補齊的是一些法律知識。

那時候才了解到,意定監護在法律上也是有支撐的。最早的依據是2013年修訂的【老年人權益保障法】,到了2021年,新頒布的【民法典】又再次賦予了包括老年人在內的一切成年人這個權利——只要你意識清醒,就可以根據自己的意願指定任何組織或者個人作為監護人,可以是旁系親屬、朋友,也可以是你供職的單位。總之,意定監護關系一旦在法律上確立,哪怕你有父母或者子女,它也是優先於這種法定監護關系的。

當然,面對一種超越了傳統架構和血緣親情的新型關系,在實踐中,它的確立也並不隨意。有一步關鍵程式是去公證處做公證,公證員會分別面談老人和被指定的監護人,調查雙方背景,判斷彼此是否適合確定監護關系。在上海,普陀公證處就為比較多的本土案例做過公證,因此,我們最早也是去那兒咨詢,意定監護服務包括哪些板塊,協定文書該怎麽寫,得到了很多具體的建議。

最終,我們確定了人身照管、醫療決定、財產管理、權益維護、身後喪葬這5項服務板塊,幾乎包含了老人日常生活的全部所需,比如幫老人入住養老院、請護工,陪同去醫院看病,去銀行存取款,手術搶救時在醫療方案上做決定,一直到老人去世後,幫他們辦理死亡手續、落葬和執行遺囑。

一般老人第一次來,我們會解釋組織是什麽由來,能為他們提供什麽,老人也會聊聊自己的家庭情況。但真正簽約需要很長時間,對老人來說,這相當於把人生最後一程的養老、生死等問題全權委托給陌生人,往往需要經過一個反復思考、反復溝通的過程,才能和我們建立起信任。

計算下來,目前找我們咨詢的已經有200多位老人,最後成功簽約的是35位,平均一位老人差不多要花6到8個月時間才能走完簽約的整個流程,最久的一位老人甚至歷時2年多。

我印象最深的一位老人,反復考察了我們組織將近一年,才放心簽訂意定監護協定。

那位老人身體不好需要手術,但他並不是為自己購買服務,而是想要安排好患精神疾病的弟弟的余生。他在給我們的囑托裏一項項列出弟弟的喜好:喜歡喝可樂,但一天只許喝幾口;每天看【人民日報】;每半個月要剪一次頭發;保證一個月能吃一次水果、洗一次衣服……那一年裏,老人每次都讓我們團隊成員一同去看望弟弟,讓弟弟與我們逐漸熟悉,而他逐步降低自己出現的頻率。老人還寫了一些待寄出的信,希望在離世之後弟弟依然相信自己存在。做好這一切,老人說,他可以放心地老去了。

漫長的斟酌和考察之後,你可以想象,簽約那個瞬間對於老人來說具有多麽特殊的意義。我永遠記得,有一位老人在簽約之後,對著我們深深鞠了一個躬,說,「我的下半生就交給你們了。」你無法形容那種感受有多麽神聖。

圖源電影【東京家族】

「及時響應」, 哪怕一件平凡的小事

但除了簽約的瞬間之外,意定監護服務本身並不神秘或者神聖。就像一般子女要幫父母處理很多零碎的事務一樣,大部份時候,我們面對的也是老人提出的一些很平常的需要。

比如有的老人家裏之前一直用座機,突然想買個新手機,需要我們陪著一起挑選;有的老人智能電話用得不熟練,格式不對了,或者網上支付不能用了,需要我們去看看哪裏出了問題;還有的老人是去醫院做體檢,特別是無痛腸胃鏡這類打麻藥的專案,更需要我們陪在他們身邊。

還有一些更細微的需求是常人難以覺察的。比如有的老人住的房子沒有電梯,沒辦法下樓買菜,就會打電話讓我們幫忙帶一點菜;還有的老人是希望出門走一走,但靠自己的能力出不去,就希望我們能陪著短途旅個遊。總之,因為衰老和監護人的缺失,老人們可能在銀行存取款、請護工、給房子做適老化改造等等平凡的小事上遇到各種各樣的麻煩,就需要我們日常去幫忙。

所有服務中,我們最常做的其實是作為監護人替老人簽字。

比如第一例和我們簽訂協定的是一對老夫妻,他們已經八十五六歲了,生活尚且能夠自理,之所以找到我們,需求特別簡單——因為和子女關系不好,老兩口又有基礎疾病,感到未來可能會面對不可預知的風險,就想去住養老院,但養老院需要有監護人替他們簽字,老人才能住得進去。

盡管法律上並沒有這一條限制規定,但現實情況大抵如此——衰老不僅意味著各種能力的失去,也意味著各種權利的失去。養老機構不得不考慮,老人容易生病、摔傷,到時候送什麽醫院,用什麽治療方案,都需要監護人拿主意簽字。更敏感的還有費用問題,老人一旦進了養老院,就不好再往外推了,萬一哪天退休金不足夠支付住院費、醫藥費,養老院就得兜底墊付。

為了避免陷入艱難的處境和可能的糾紛,監護人就成了養老院設定的一道保護屏障,有的養老院會在入院流程裏明確提出,需要家屬申請,老人才能入住;還有的會設定更苛刻的條件,要求監護人年齡不超過65歲,還必須是本地戶籍。

有了我們簽字之後,那對老夫妻順利住進了養老院,日常有護工照料,也不需要多余的幫助。在這段意定監護關系的初期,我們就保持著輕松和淺淺的交往,每個月去養老院探望一次,陪老人聊聊天。

不僅是這對夫妻,考慮到委托我們監護的老人們往往身邊都沒什麽親人了,逢年過節,我們會多去看一看他們。尤其除夕之前,我們也會趁著放假前幾天,提前安排好和老人們吃年夜飯的時間,也算是陪著他們一起過年了。

坦率地說,無論怎麽陪伴,我們都很難提供血緣親情方面的情緒價值,老人們其實也明白這一點,和我們的相處保持著體面的邊界感,比如休息日的時候,如果不是特別緊急的事,他們是不會打電話麻煩我們的。但一年裏大概會有那麽兩三次,我們會在半夜接到他們的電話,意味著很不好的意外發生了。

最早的緊急電話,也是第一例簽約的那位老太太打來的。那天已經是晚上11點多了,老太太突然聯系我們,說老先生陷入昏迷,已經打120送到醫院裏去了,需要我們趕緊開車去醫院,在老先生的手術方案上簽字。

養老院之外,醫院是我們經常遇到簽字需求的地方。到了現場,老太太正焦急地等在搶救室門口。作為伴侶,老太太也有簽字的權利,但因為慌亂,她整個人當時已經完全失去章法,看到我們之後,情緒才稍微穩定下來——至少不是她一個人面對未知的結果,做醫療決定時也有人可以跟她一起打配合了。

也是在那個時候,我們感到和老人的意定監護關系又深入了一層。等待搶救的過程是緊張的,老太太和我們坐在一起,可能是為了緩解尷尬,也可能是把我們當作小輩,就聊起以前和老先生的故事:

他們在同一所學校裏工作認識,老太太的職位還要高一點,是支部書記,老先生是一位老師。結婚之後,他們生過一兒一女——但談到孩子問題的時候,老太太突然又不往下說了,我們也就不去多問——老兩口互相陪伴著,一直走到發生危險的那天,她去叫躺在床上的老先生,發現怎麽也叫不醒,才知道他陷入了昏迷。醫生說,老先生是油膩的東西吃了太多,誘發了腦梗。

那晚,老太太還說了很多家常的話,說到開心的時候,好像忘記老先生在裏面搶救了。我們知道,老太太是經歷了很多患難才把日子過過來的,任何安慰的話對那時的她來說都太無力了。我們就是直白地對她說,如果累了,可以隨時回養老院休息,醫院裏有我們頂著,是不會斷人的。

那一次,老先生一共搶救了70多個小時才挺過來。老太太守到第二天果真就吃不消了,離開醫院時,我們知道她心裏是沒有包袱的。

你問我,面對老人提出的各種需求,我們是不是都會想辦法滿足?事實上,意定監護不等於照護,我們也找得到替代方案,比如上門送菜,叫一個快遞「叮咚」送去也是一樣的,但為什麽我們要親自去跑這一趟?因為一旦這種小事都不盡力去做,服務可能是會越來越懈怠的。就像老先生突發腦梗那次,一個小時、兩個小時都是趕到醫院,沒人會說兩個小時不對,但在危急情況下,早到和晚到的區別是很大的。

也因此,意定監護落到最後,其實就是一個「及時響應」的問題。在醫院裏,搶救的事情有醫生做,照護方面有護工可以請,對我們最大的考驗就是,是否能及時趕到,否則很多事情就沒辦法往下推進了。

放在平時的場景也是一樣,長輩今天叫我們了,表達的就是他們當下的一個需要,我們「及時響應」了,可能會讓他們這一天過得更好,那這件事情本身就很重要。

費超陪同老人就醫

血緣、財產和「生前預囑」

意定監護關系確定之後,我們的服務會分為兩個階段:老人能自己做決定時,叫做代理階段,我們是一個輔助執行的角色;但當老人因為失能失智,失去決定能力時,我們的關系就會進入監護階段,意味著決定和執行都由我們來做。這時候,很多老人可能會產生第一個顧慮:如果哪天自己腦子完全糊塗了,誰來保護他們的財產安全?

在意定監護實踐中,財產無疑是很敏感的一部份。媒體報道最多的就是「上海老人300萬房產贈水果攤主案」,在妻子、兒子相繼去世之後,那名88歲的老人身邊沒有親人了,家附近的水果攤主對他很照顧,老人就和對方去公證處公證了意定監護關系,並在去世後贈送了300萬遺產。旁系親屬卻因此提起訴訟,官司打了兩年多,旁系親屬最終敗訴。

我們在現實中也遇到,當衰老將老人迫近生命末端時,財產會影響原本純粹的血緣關系。

有的子女把父母的身份證拿走,轉移了財產;有的子女在老人生病住院一個月後,出院時不允許老人再回家住了。還有一位78歲的老人,因為房產上的糾紛,兒子兒媳幾乎不再與他來往,有一次老人外出摔了跤,左側股骨頭斷裂,做手術需要監護人簽字,兒子一開始不接他的電話,聯系上之後,拖到第二天才到醫院,簽完字,招呼也不打就走了。

在目前與我們簽約的35個案例中,和子女關系不好的老人大概占了兩成。在這部份老人身上,血緣關系顯得並不那麽牢靠,甚至有了血緣的依靠,有的子女和老人相處是更加「有恃無恐」的,不像我們反而需要用心去維護。

為了打消老人財產上的顧慮,我們組織從成立開始就明確劃了一道防火墻——只按月收取服務費用(代理期每月500元,監護期每月2000元),絕不繼承或者動用老人的財產。從實際案例來看,老人比較普遍的操作是,把資金放在公證處監管,生活費、護工費以及支付給我們的服務費,公證處會稽核後從監管資金中扣除,每年年底,再給老人做一份詳細的資金使用報告。

這也是為什麽我們堅持和老人去做公證的原因。從法理上說,其實只要我們和老人雙方簽字,意定監護協定就算生效了,但公證處對於雙方都增強了保護,也能規避訴訟方面的風險。

財產之外,老人另一層普遍的顧慮是:當哪一天自己真的倒下進了搶救室,怎麽確保我們做的醫療決定遵從的是他們本人的意願?

事實上,在我們的文化環境裏,平常家庭出於對衰老和死亡的忌諱,很少會提前探討醫療搶救相關的問題,往往是等那一刻突然來了,很多子女帶著茫然無措的心情做決定,甚至多子女家庭會因為意見分歧引發新的紛爭。但找到我們的老人不同,在意定監護關系確定之前,他們就不得不考慮清楚,自己將來想怎樣被醫療救治,臨終或者身後事要怎麽安排,另外和我們簽訂一份「生前預囑」。

這份預囑裏包含了「五個願望」:我要或者不要什麽醫療服務/我希望使用或者不使用生命支持治療/我希望別人怎麽對待我/我想讓我的家人和朋友知道什麽/我希望誰幫助我。

「五個願望」之下,是40多條更細節的選項,比如,「我希望給我的食物和飲水總是幹凈和溫暖的」,「我希望定期給我剪指甲、理發、剃須和刷牙」,「我希望有我喜歡的圖畫或照片掛在病房接近我床的地方」,「我放棄使用心肺復蘇術、呼吸機、餵食管、輸血、使用昂貴抗生素」……

光從文字選擇上看,大部份長輩勾選的決定其實都差不多,不希望在生命末期被過度醫療,但真正有瀕死體驗的時候,人的求生欲望也很強,對於死亡可能並沒有我們想象的那樣豁達。

最典型的案例還是第一例簽約的老夫妻,兩位老人填寫過「生前預囑」,互相也有過商量,萬一碰到一方倒下去的情況,什麽醫療幹預都不要做,連呼吸機都不要用。但醫生當時的判斷是,用呼吸機有救過來的機會,建議試一試。老太太沒辦法拿主意了,需要我們幫助做決定,顯然在那個當下,呼吸機不會增強老先生痛苦的感受,直接放棄並不是一個最好的選擇。最後我們就決定,還是要做相應無創的搶救措施。

70多個小時過去,老先生最終救過來了,在醫院裏觀察了一天,沒什麽問題就轉移到了養老院的康復區。我們再去探望時,老先生身體恢復得蠻好,對我們說,「謝謝你們啊。」

你會發現,「生前預囑」只是讓我們了解老人對於救治的基本態度,到了真正的醫療場景裏,搶救決定是需要一步一步做的,從輕到重大概有7個步驟,比如要不要嘗試呼吸機,下一步要不要嘗試插管……過程中,醫生會反復和我們溝通,給到一個相對客觀和專業的判斷,我們一方面是要聽懂醫生的話,一方面也會附加上自己對於老人的了解,綜合判斷後做出相應的選擇。

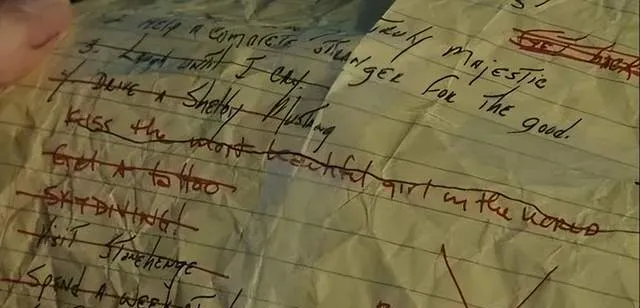

圖源劇集【遺願清單】

最合適的,最珍貴的

去年除夕夜,我們在電話裏得知一位服務的老人去世了,那也是我們第一次遇到這麽突然的情況。

有時候真的會感慨命運。那位老人才80歲多一點,除夕夜,他在養老院感覺呼吸不上來,緊急送醫院,搶救了半個小時,最終還是沒能救過來。我們接到電話時,已經是淩晨兩點了,就在前幾天,我們還陪老人去醫院看過病,配過藥,一切都還好好的,真的是很難解釋,好像老人命裏就是過不了那一個年關。

我們趕到醫院之後,醫生給出的死亡原因是:呼吸驟停。老人肺部長了腫瘤,懷疑是腫瘤病變壓迫到了呼吸。我們陪著醫護一起把老人推去太平間,那一小段路上,真的會感到老人人生最後的一段路,只有我們陪著他走完了。

還有很多個時刻,意定監護服務讓我感受到復雜且厚重的分量。有老人會非常平靜、樸素地囑托,希望走的時候把他身上擦一遍,最後能夠幹幹凈凈地走;有老人去世之後,我們需要去簽署死亡證明,相當於正式宣告了一個生命的終結;還有一位失獨老人,是把我們作為遺囑的執行人,幫助她完成最後的心願。

那位失獨老人一生命運也很坎坷,早年失去獨子,兩任丈夫都趕在她前面離世了,今年春節前不久,她又在醫院查出胰臟癌晚期,被宣告還剩下三個月左右的生命。其實,老人對這個世界已經沒什麽牽掛了,很難想象她會有什麽特別的願望,直到她離去後,我們去公證處開啟遺囑,才看到老人是希望把所剩不多的遺產平均分配,由我們送到她戶口所在街道的所有失獨家庭。

組織成立的這四年裏,我們接觸的每位老人都不太一樣,所開展的服務細節也不一樣,過程中也在不斷思考,什麽才是最合適的意定監護服務?

今年年初,第一例和我們簽約的老夫妻通知我們,不需要我們再做監護人了。這段關系維持了3年多,一開始我們也很困惑,去問老人終止服務的原因,老人說,他們的子女回來了。那時候我意識到,最合適的意定監護可能不是陪老人走到最後,而是陪他們走過人生困難的一個階段。如果老人最終有機會開啟心結,等到親情的回歸,這其實是一個更好的結果。

我們團隊現在的核心成員,都是從之前那家為認知癥老人提供服務的組織而來,模式就是老人帶新人。隨著服務的老人越來越多,如今,我們這個機構已經度過了初期的生存危機,但依然需要社會的支持,除了老人們會支付服務費,政府也會在我們困難時給一些專案補貼,確保這項服務能平穩維持下去。

我們主要考慮的問題是,怎麽找到更多有意願的人來做這件事?這也是目前限制意定監護服務發展的主要因素,入局的人太少,真正能踏踏實實做事的團隊更少,除了我們一家,目前全國也就五六家類似的組織。不過我們的心態也還好,就是緩慢尋找和磨合,能找得到,我們就多服務一些老人,找不到,就把目前的老人服務好。

在這個變化相對較快的時代,我們團隊還算挺穩定,大家之所以願意留在養老行業,我覺得信任是一個很強大的力量。你可以想象,這部份沒有監護人的老人自我防範意識會有多強,但他們鼓起勇氣踏出了這一步,選擇在生命最後和我們形成一種新的連線,這份信任是很厚重的,也是很珍貴的。

最早建立這個組織的時候,幾個團隊成員想過一個口號,大意是要守護老人的尊嚴,當時也只是字面上的理解,但現在,我們對於服務的想法更務實了,第一就是要對得起老人的信任,第二是要扛得起這個責任。

我印象最深的是上海疫情封控最嚴的時候,有一位老人突然病情惡化,需要去醫院急救,我們團隊經歷了很多波折,才幫老人安排進了病房,但還有一個很糾結的問題,要不要一起進去陪老人?畢竟在當時,我們進了病房就出不來了,還有感染新冠的風險。

團隊內部剛開始是有些分歧的,但討論之後,我們就覺得如果意定監護做得這麽膽怯,幹脆就不要做了,所以最後選擇進了病房,打地鋪睡走廊,一共住了五十多天。記得陪護第二天一早,老人搶救後第一次睜開眼,認出我們在身邊,很努力也很用力地輕輕說了一聲,「謝謝你們。」

那段期間,我們在病房裏放老人喜歡的滬劇給她聽,幫她按摩手腳,緩解長期臥床的不適感,老人是能感受到溫暖的。她還反復叮囑我們,離世之後,一定要把她的骨灰和孩子、丈夫的放在一起。有天早上,我們醒來,發現老人沒有什麽痛苦,已經在睡夢賴恩穩地離世了。

我們盡可能維持著老人的體面,給她擦身、整理,還安置了一套新衣服和新被褥。記得落葬那一天,陽光很和煦,在輕柔音樂的承托下,我們和老人做最後的告別,完成了她要求合葬的囑托。

考慮到老人沒有別的親人了,清明節沒有人去探望,我們團隊就去給她掃掃墓,到今年已經是第三年了。雖然成員裏沒有人明面上說過什麽約定,但到了明年清明節,我們會像往年一樣去看看她。

團隊給一位老人落葬