老媽在醫院偶遇了從前的熟人,說起了半邊街,那條承載著我童年回憶的小巷子

昨天下午我摘菜回來我媽跟我講她在醫院裏碰見了一個人,住在半邊街的,以前看著那麽「撐抖」(形容長得精神好看)的一個人,現在都老得「一爪皮、一爪皮」(形容看起來老態龍鐘完全變了個樣子)的了。

我暗自發笑,心想說你咋不去照照鏡子你又好得到哪裏去?歲月這把殺豬刀怎會輕易饒過誰?看看電視上那些有錢保養、化妝品幾萬、十幾萬一套的明星哪個沒老?何況咱普通小老百姓?

她言詞之間頗有些不滿:「我叫她,她還倒答應不答應的,好像怕我去吃了她家中午飯似的,哪個跟她稀奇哦!我屋頭沒得飯吃啊?」

我很佩服老母親清奇的腦回路,你都覺得人家老得不怎麽認識了,人家不認識你也不奇怪,任誰一個人看見不認識的人叫自己的名字怎麽可能表現得萬分熱情?

人家再正常不過的反應在我媽眼裏看來是人家怕她去自己家裏吃飯!我媽小心思這麽多怎麽會活得不累?

不過她口中提到的半邊街,是一個我很熟悉的地方,但自從我爸渣爹的那個小三——我的後奶奶去世之後,我再也沒有去過那裏了。

在我幼時的印象裏,半邊街是一條有點陰暗的小巷子,路面是由一塊一塊的青石板鋪成的,緊挨著我們鎮的河邊,如果發大水那一片房子裏都會進水。

那時候的房子都破舊,每戶人家的屋檐伸得很寬,如果下大雨屋檐水可以直接滴到巷子裏的路上,不多時便會起一層沒過鞋面的水花。

半邊街那條巷子最多有兩米寬、一千多米長,有好幾家鐵匠鋪子,老板一年到頭都只穿著件光膀子背心揮圓了胳膊使勁敲打著通紅的鐵塊。

我爸以前撿柴禾賣就是在半邊街進行交易的,你別看他撿一捆柴禾才賣一兩塊錢,他竟然看不起人家自己當老板的鐵匠,說打鐵匠是「打點幹(吃)點」,那口氣好像自己已經攢下了萬貫家業似的。

半邊街的街道之所以窄是因為兩邊的住戶們擡高加寬了自家的階沿,每戶的門口擺下一個小攤還能容人勉強透過。

天晴,擺攤的就把攤子擺到階沿邊上,買東西的人站在巷子裏挑選;下雨就把攤子收到階沿上,留下一條人可以透過的小道,攤子擺得寬的人直接貓到自家門口裏去做生意,買東西的挑選好了把錢遞過去就行。

那條街道上賣得最多的是米、面、糠、大小雞鴨鵝,一些這樣那樣的小東西,而我那個後奶奶是炸麻花賣的。

她在那條街上炸了幾十年的麻花,沒成為我爸渣爹的小三前就是自己炸麻花賣的,後來她把自己炸麻花的手藝傳給了我爸,要不然真供不出來我哥那個白眼狼大學生。

她炸麻花發面發得好,用的是正宗的菜籽油,麻花炸出來又酥又脆,那時候農村能吃的糕點不多,麻花禁得放很受歡迎。

我在去年12月28號的文章中提到過,她先是一點都不待見我們的,只要一看見我們臉一馬、兩個眼白翻得大大的。

後來她不知道為什麽想通了和我們親近起來了,我們也選擇了原諒,畢竟比起我爸那個死後我都還想吐他幾口唾沫的渣爹來說,她真的是沒有功勞也有苦勞。

她每天半夜起來發面做麻花的收入全部都好吃好喝貼給了我哥那個狠心的白眼狼,可惜因為基因不好、品種不好,到死她都沒能看見那個她為之付出那麽多年心血的人。

若說爸媽沒有守著他長大,他認為自己是被拋棄的,恨他們、對他們不聞不問還算情有可原。

那個奶奶真的對他非常好,一個巴不得把自己的心剜出來給他吃的人,得了癌癥掙紮幾個月都沒能等到相隔僅僅一百多公裏的人來看他一眼,更別說床前侍疾,這人自私涼薄到了何種程度可想而知。

我的生活如此艱難,有些親戚網友都說過讓我起訴他、讓他承擔起該有的贍養責任,父母不願意為難自己的親親好大兒,我也不想逼他們,就這麽著吧!反正跟著我,我只能保證不餓死他們。

我這輩子就這樣默默無聞的話就算了,倘若山不轉水轉,有一天時來運轉發達了,他就算來找我,我也不會認他,一母同胞又怎樣?我不屑、不稀得要那樣的哥!

不信我把話先撂在這裏,將來父母別說病重他不會回來看一眼,即使死了擺在那裏他都不會回來的,在他心裏這門親早就是斷了的!

誰也不怨,只怨我自己沒能力、沒本事、沒有利用價值,如果我或者我找的男人是縣委書記、市委書記他會不回來麽?!這就是簡簡單單的人性!

只有自己站得夠高,仰望的人才會越多,這個社會太現實,人家要在你的身上看得見合作共贏的價值才會決定是否和你來往,說白了和我這樣的人交往就是無效社交,怎麽會有人願意白白浪費這個時間?至親也做不到!

一提到鄉下的窮親戚,城裏好多人都以為是打秋風的怕你沾染到他,人家怕自己會被道德綁架成為扶貧委員會的會員。

不說謊,一個家庭裏的人吃的東西一樣,想法都是不一樣的,像我爸那種人巴不得人家能給他點啥,哪怕狗屎他都不嫌,懶惰的人愛睡覺,不管睜著眼還是閉著眼都在做夢天上能掉餡餅砸中他。

我和我媽就不願意拿人家的東西,人家又不欠我們的,生活中收了人家的東西我們都會以另一種方式還回去,沒有多的給人家,至少不能讓人家吃虧。

我家大丫頭翻過年就15歲了,我像她那麽大時就是父母摘取勝利果實的時候了,而她居然一分錢不知道去掙。

現在她周一、周五上下學我還要接送她,每周給她的零花錢吃得精光一分不剩。我大概十一二歲時候,後奶奶養了一頭過年豬,她讓我每個星期天都給她割一背豬草去,她給我五毛錢一背。

為了掙那點錢,別的小朋友到處玩,我星期六中午放學回來吃了飯就上後山割豬草,星期天早上起來背著走路到半邊街,來回足足有十二公裏(以前的路繞一些,現在只有十公裏)。

為了掙錢我一點也沒怕過吃苦,雖然是小背兜但加上豬草至少得有二十斤,一個孩子稚嫩的肩膀被背帶勒得通紅也想要掙那點錢。

每當走近那條陰暗的小巷我就長籲了一口氣,終於到地方可以卸下背上的重負了,我每次去奶奶總會給我做一點好吃的,走時還會揀點麻花給我帶走,雖然累我還隱隱有些盼望周末呢!

我最喜歡她給我做的蛋炒飯了,又油又香裏面還放了豆豉,直接能把我香迷糊,端起碗我一口氣能吃個底朝天,碗裏不剩一粒米飯。

她還發明了一種新吃法:剛出鍋的油炸麻花直接丟到涼開水裏一激,麻花立刻變軟一口就能吃掉半根,實在是太滿足了。

奶奶家和別人共用一個大門、一條走廊,進去有一個大概兩三個平方的小天井,房子的上方有一棵大榕樹。

春天的時候,榕樹的嫩葉子展開,包嫩葉的那層鵝黃色的嫩殼會被風紛紛揚揚吹落,瓦背上、天井裏落得到處都是。

秋冬季節榕樹的果子成熟,小鳥會去啄、風也要吹落一些,即使我只是偶爾去那裏一次也能聽見果子掉在瓦片上的聲音。

我看見果子在瓦片上蹦蹦跳跳,有的跳著跳著就在瓦背上停止不動了,有的滾落在天井裏又跳上幾跳才慢慢打著旋停下來。

我想去奶奶那裏最主要的原因是想去看看自己的哥哥,想去和他一塊玩耍,因為小朋友們都有自己的兄弟姐妹,我很羨慕他們相處其樂融融的畫面。

但我的哥哥從來不陪我玩,他有自己的夥伴,我能感覺到他對我的到來是充滿厭惡的,因為他從來不和我說話是一回事,常常直接躲到外面去等我走了再回來。

即使如此我還是想去那裏,為了掙五毛錢是一回事,有時也是為了能遠遠地看他一眼,那時的我多希望我看向他的時候他能笑著走過來約我一起去玩耍啊!

雖然那個奶奶上位的身份不光彩,但她後來真的做了不少好事,我們大家都不再計較,無可否認在她的身上我曾經還是體會到了一些溫暖的。

每次從她那裏返回去心情都是雀躍的,背上不再是沈甸甸的豬草,而是我喜歡的麻花,兜裏還有我靠勞動掙來的五毛錢。

只可惜我好不容易才在她那掙了一些毛票攢了幾塊錢,什麽也沒舍得買來吃,後來全被我媽誑出來用掉了。

我媽是個很會「戴高帽子」的人,想我的錢的時候說我是這個世上最聽話、最懂事的乖娃娃,你看家裏好惱火哦!買肥料、買種子的錢都沒有,沒肥料沒種子就種不成莊稼,那往後我們吃啥子呢?懂事的乖娃娃是曉得把自己的錢拿出來替大人分擔壓力的。

於是我就頭腦發熱,懷著為家庭作了傑出貢獻的一腔熱血把自己攢了很久、看了無數次也舍不得用的錢拿出來給他們作家用了。

過不了兩天我又變成了我媽嘴裏不如這個、不如那個的壞娃娃了,心軟的人輕易就能被拿捏,我真的太容易滿足,一句誑人的話語、一句沒有任何意義的表揚就能讓自己樂得找不著北。

這輩子我沒有整過人也沒有害過人,可以說我對得起任何人,唯一對不起的只有自己,身不由己地讓這顆千瘡百孔的心痛了一次又一次。

雖然無次提醒自己要咋開心就咋活,多顧及顧及自己的感受,別再對不住自己了,否則連自己都不會原諒自己,說起來容易做起來卻太難太難了。

家有脾氣古怪的老爸老媽,想要一點怨氣沒有地過日子談何容易?

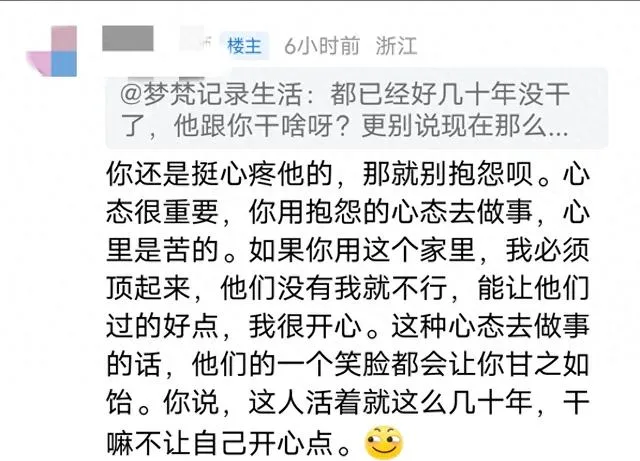

今天收到一個評論,一位浙江的網友是這樣說的:你還是挺心疼他的,那就別抱怨唄。心態很重要,你用抱怨的心態去做事心裏是苦的。

如果你用:這個家裏我必須頂起來、他們沒有我就不行、能讓他們過得好點我很開心這種心態去做事的話,他們的一個笑臉都會讓你甘之如飴。你說,這人活著就這麽幾十年,幹嘛不讓自己開心點。

這簡直就是 「吃了燈草、說得輕巧」 ,事情沒出在自己頭上,我也可以輕飄飄地指手畫腳指點江山,我不相信換任何一個人來過我這種生活會天天笑口常開、一點抱怨也沒有的。

我的肚子雖然大,但也不可能像如來佛祖一樣能包容天下事,抱怨肯定是有的,因為我的情緒也需要一個發泄口,長期憋著早就抑郁了。

昨晚上沒下雨,沒想到我媽今天起得比我還早,開啟門看見她眼淚汪汪的樣子嚇了我一大跳,一見我就說她晚上腳冷得睡不著,怪得誰?我說給她灌熱水袋她不要,說把電熱毯給她鋪上她也不幹。

就是張嘴給我嚎冷冷冷!我有啥辦法?我不可能去抱著她睡吧?今晚管球得她要不要,我都要強行把電熱毯給她鋪上了,這老太太硬是怪得很,做的那樣子好像哪個在虐待她一樣。

我家老爸更怪,我媽墊那麽多、蓋那麽多都在嚎冷,他到今天都還在墊涼席!說了好幾次給他換床單不幹,說是墊起床單熱得心慌。

他們一個冷得沒法、一個熱得心慌,一張床上睡互補一下不剛剛合適麽?偏偏人家分床幾十年了,覺得老了一起睡笑人!

我媽說她冷得睡不著,翻過來翻過去的牙齦又開始痛起來了,痛得她睡不著,爬起來吃了一次藥才好了些,但冷得再也睡不著了。

今早我是無論如何都沒有能夠阻止住她說晦氣話:「我這得的啥子病哦,吃藥就好點不吃藥就遭不住,吃一次藥只管得了幾個鐘頭,要成藥罐子了啵?咋不得個兩板就死了的病死了算球嘍,免得遭這個罪!」

大清早的聽得我的火蹭蹭直往頭頂上冒,我又沒說不管你,有病在給你花錢醫,天天陪著你跑上跑下,一句好聽話都撈不著。

人家都說 「正月護頭臘月護尾」 ,馬上就要進入臘月了,她還成天瞎說胡說的,黴運不找她找誰?什麽事情都講究一個精氣神!

有什麽辦法呢,那是生自己、養自己的媽,只有忍!怕她牙齦的問題今晚整兇了遭不住,今早送她去了醫院我又專門給她排了那個口腔專科的號,等她理療完又帶她去那看醫生。

我雖然很窮,花錢我也會心痛但該花的還是得拿出來花,網絡上不都說錢是王八蛋、沒了再去賺嗎?更何況為家人花錢本來就是我的事情。

我不怕山窮水盡,因為我不相信共產黨會眼睜睜看著我一家人往死路上走不聞不問,我就怕我媽成天死氣沈沈地說那些沒營養的話,聽著就心煩。

今晚我媽的牙齦應該不痛了,但我想她的心肯定要痛,因為又花錢了,對於我來說這些都不是事,只要她閉上嘴不亂說話錢花了就花了,我的心情只受了一點小小的影響。

吃過中午我看她又在那守著火堆,我讓她不要烤火了,網友們都說烤火會加重牙齦疼痛,她不高不興地反問我:「那我腳僵得很咋整嘛?」

我給她拿了兩個暖足貼讓她自己貼,準備執行昨天的計劃上山挖折耳根去,她還在後面說讓我等她一下,她貼上暖足貼也一起去。

我出門一看天上飄起了毛毛雨,讓她別去了,萬一雨下大了呢,實際上我壓根不想和她一起去,我上山去就是為了能自由呼吸的。

出門去挖折耳根,準備浪到晚一點再回家的,可惜天上的雨下大了

看喲!雖然天氣不好,但潔白的茶花依然在芬芳地綻放著,看著鮮花心情就是莫名地舒暢,比家裏壓抑的氣氛好多了。

這片茶園被覆蓋上了厚厚的一層落葉,在我眼裏也是一種別樣的美:茶樹寶寶冷了,杉樹媽媽為它們蓋被子來了!

路邊有一棵正在褪皮的巨案,我伸手幫它把吊在身上最後的樹皮拽下來了,讓它美美地光著腿在這山上無人欣賞。

大自然是神奇的造物主,石頭上的苔蘚、不知名的野果、犁頭草、知了遺留下來的蟬蛻、小時候的零食「酸黃瓜」草,無一不在吸引著我的註意。

一路走一路看,我總算來到了今天的目的地——挖折耳根的地方,這是一條別人修的毛路,除了挖掘機一類的履帶式機械能爬上來,什麽車都過不了。

旁邊松軟點、好挖點的地方都讓人家給挖去了,就只有路上這些踩緊實了的地方還有但不好挖。

挖著挖著雨下得越來越大,約摸著也夠吃一頓了,我只好打道回府,唉!天空不作美啊!我原本想在這山上多浪一會兒再回去的,這場雨就這樣倉促地下大了……