在時代的浪潮中生存,沒有人能真正獨活,也沒有人能離開精神生活。余世存心目中的更好,是面對困境與寒冬時,個體不該被迫孑然一身。他認定,一定是自己要去問自己的內心,然後向外去問候這個世界,這才是噓寒的本意,也是更好的方法。

文| 萊克西

編輯| 辛野

燥與安頓

閉上雙眼,開始站樁,余世存進入心流。

在一片茫茫的樺樹林中,他靠近樹幹,身體微傾,久久地定住。那一刻,他沈入靜思,世界驟然安靜下來。

生活節奏在變,工作的城市在變,接觸的人群在變。唯獨不變的,是站樁這件事,這是他保留多年的生活習慣,每天都會抽出幾十分鐘。工作忙了就在酒店,在自家後院,偶然有閑暇,就深入自然,來到樹林。

和【人物】對談的前幾天,他剛剛受邀到洛陽參加了一場線下交流活動。對談頭天晚上,他和太太一起去看了朋友的電影首映,心下已經想好過一陣要從傳統文化角度來分析這部片子,講給大眾聽。

作為一名文化學者,余世存需要一些抽離的時刻。過去幾年,余世存找到了將傳統文化推介給大眾更好的方法——他以時間為切口,以節氣為基底,先後完成了【大時間】【時間之書】和【節日之書】幾部著作,這是他自己的「中國時間」三部曲,讓年輕一代看到了傳統文化新的棱角。幾部作品都成為了年度暢銷書籍,他也越來越多地參與到新媒體時代的潮流中,向大眾講述過去的故事,分享自己的理解。生活肉眼可見地忙碌起來。

站樁撈了他一把。這件事既源自傳統文化,也讓余世存有了身心被安頓的感覺,給他帶來了難得的平靜,以及與自我獨處的機會。

時值秋冬交替,余世存久違地覺得「燥」。一方面是天氣幹燥,另一方面是內心焦躁。北京已經踏入冬天,道路兩邊的樹木不再葳蕤,逐步展露了萎靡的模樣。余世存又一次讀出了「燥」。

余世存本能地感受到了變化正在生發——作為一名生長於上世紀70年代的文化學者,他感受過人與人之間的緊密相連,那時,構建人類命運共同體是最為緊要的;但如今,他時常聽到年輕人說「我不了解他」「我不理解他」,哪怕身處人群之中,他總會覺得人與人之間有了罅隙,有了距離。

我們一起行走在公園裏,偶爾經過一些灌木叢。荒蕪枯槁中,偶爾能看見幾支不知名的花朵,從密密匝匝的枯草堆裏擠出來,站在陽光下。冬天已經到了,但初雪尚未有期。作為最常研究節氣的文化學者,余世存形容小雪明凈、輕快——它不極端,也不凜冽,在寒冬徹底到來之前,在時間尚未凝固之時,余世存感受了自然的一股韌性,「還是有生機,有生命意義」。

他知道,凜冬未至,自己也應該與世界始終保持相連。植物仍然在努力表達自我,人和人之間更應增強聯系與問候,互示關照,健旺的生命力才能迸發出來,更好地與世界、與自我相處。這是自然和時間教會人的道理。

為了保持自我生命力,余世存始終在尋找能更好安頓自我的方法。

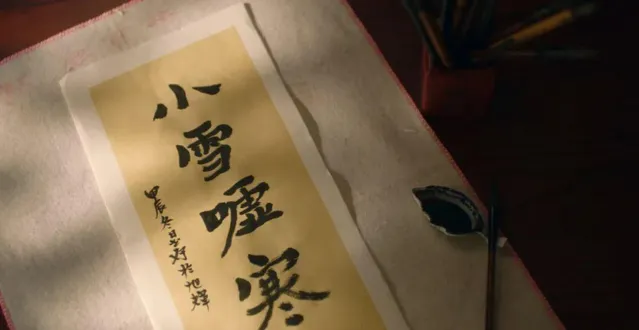

在余世存的家裏,靠近落地窗的書櫃邊是錯落疊放的書法卷軸,那是他用毛筆寫下的作品。十多年來每每入冬前,他就開始寫字。宣紙、毛筆、鎮紙、字帖全都準備好,站立桌前,抄寫古詩。書法時筆尖掃過宣紙,需要人絕對地安靜、絕對地投入,忘記一切別的事務。

他抄寫得最多的,是王維和杜甫的詩。冬天最適合寫【冬夜書懷】:「冬宵寒且永,夜漏宮中發。草白靄繁霜,木衰澄清月。」寫下這首詩的時候,王維處在人生失意時刻,壓抑、不知如何自處,千年之後,余世存在冬日的庭院中寫下這些詩句,思忖很久。

某種程度上,余世存與王維有著相似的人生感悟——當年華流逝,老之將至,人該如何更好地保有自我,又該如何與時代共處?

書寫也是勾勒心境的過程,這讓余世存覺得愉悅,「你體會到一種張力,現代生活是如此的劇烈、快速,發生變化後,只有透過慢才能夠找到平衡。」如今,余世存發現,自己無法忽視古人所熱衷的「噓寒」,每當小雪來臨,冬意漸深,人與人噓寒問暖,彼此關照。他想重拾這樣的溫情,和世界彼此相連,感知外界的溫度,也與時代共處。

在這個平衡的世界裏,一撇一捺、一點一橫,每一筆都有力量,每一次與世界的噓寒都有獨特的意義。

勾連

入冬之前,余世存和正在念一年級的兒子看完了電影【裏斯本丸沈沒】。電影完結的時候,他感受到了一陣暖意和感動。

電影講述的故事發生在82年前,是與828個個體和一艘沈船有關的歷史故事。這個故事關於人和無處安放的情感,也關於生活和命運。導演方勵從2016年就開始尋找沈在海底的「裏斯本丸」,調查取材多年,才最終將這段歷史呈現在銀幕之上。

故事之外,余世存看到了某種屬於知識分子的使命——總有人在記錄,總有人在表達,也總有人在關照整個世界、關照個體,讓人動容。

從北京大學中文系畢業後,余世存經歷了一段漫長的「蟄伏期」。那時,他在體制內做著穩定、重復的工作,很長一段時間,他覺得迷茫,不知道方向在哪裏,他形容自己只是「一個中文系出來的,只會點文藝理論、文學史知識的普通人」。

余世存深覺自己遇到了阻礙,並感到隱憂和不安,「過去受到的教育不足以支撐我面對社會、服務社會,也不足以支撐我進行更好的表達」。這讓他無比苦悶。

他沒有沈迷其中。在體制內的工作越來越被推崇之時,余世存轉身離開,成為了一名獨立作家。他希望撿拾自己的理想,保有自我,做一個「有獨立人格的知識分子」。

他想要成為真正關照社會的一個人。在寫作路上,他也在重拾自我,他先後寫出了【重建生活】【一個人的世界史】【人間世】等著作,他將自己對世界的感知和思考寫進文章,又將傳統文化、古代文學帶給大眾,試圖提供給世人另一個認知世界、理解他人的角度。

對余世存而言,2019年是一個重要的轉折點,那一年,他48歲,寫作了一本關於龔自珍的著作【己亥】。余世存很多次提到,這是知天命之年,送給自己的禮物。

在書中,余世存研讀了龔自珍的【己亥雜詩】,也寫了自己和龔自珍相同的處境。龔自珍是清代重要的啟蒙思想家和改良主義先驅,但那時的他一無所有,在外界看來,他既沒有接續上外祖父的學問,又沒有展示新的策論動力。他整日憤憤不平,有人稱他龔瘋子,覺得他是憤青、刺頭、麻煩。但龔自珍全然不在意,繼續寫作、繼續為國民呼號。

在走近龔自珍的同時,余世存在叩問自我的來路。那一刻,面對過往人生的不安、隱憂,余世存得到了解答。「龔自珍示範的是,一個人在與環境不斷互動的狀態中,他仍然堅持自己的底線,尋找機會把自己變成一個巨大的精神體,這是非常了不起的。」余世存深受觸動,他覺得,一個知識分子之所以珍貴,就是要彰顯自己的個性,要彰顯自己的才華,要彰顯自己的表達。

後來,余世存將自己的表達與觀察延續下去,去關註傳統文化和傳統節日,在他看來,傳統文化所闡釋的是,人和天地,人和時間、空間,以及人與人之間的勾連,這同樣是一種重要的表達。在某種程度上,「我所提供的是一種生活的哲學,是對世道人心的維系,是對社會秩序的關照」。

精神共同體

余世存總是懷念在北大的時光。

1986年,他進入北京大學中文系念書。那是如此年輕、鮮活、生動的時候,「是生發的季節」。當時,他加入了多個文藝社團,和身邊的同學們一起過著豐富多彩的校園生活。課業之外,他們還會一起參加舞會、詩社、棋社,彼此親密無間,每個人的興趣和特長都能得到充分展示。

那也是文化激蕩的年代,那個時候,大家都過著一種單純、更註重精神性的生活,建立了一個彼此支撐的精神共同體。身邊的同學們並不知道未來到底是什麽樣,也不去擔憂前路,他們想的是,用自己學到的改變社會、改變生活,相信未來。

余世存覺得,這個精神共同體之所以重要,是因為它始終在引導他們去追求更好的人生,去結識更好的友人,也去創造更好的生活。

從幼時起,余世存就生活在一個人際關系極其緊密的環境裏。他成長於湖北隨州農村的一個普通家庭,村子曾經發現了著名的曾侯乙編鐘,與傳統文化淵源頗深。

隨州向來是重要的農業生產地,受氣候影響,這裏半年產麥子,半年種水稻。小時候,余世存割過麥子,插過秧,也放過牛,度過了很長一段時間的農耕生活。後來,余世存讀到費孝通的【鄉土中國】,更感覺到,中國社會就是鄉土性的。

印象中的鄉村生活,除了農事、鋤禾,還有每一個新年。一到除夕夜,家人們圍在一起做年飯,放鞭炮,哄著小孩寫春聯,一直熱鬧到新年到來,孩子們組團去拜年,在村子裏追來跑去。余世存記得,鞭炮紙炸裂的瞬間,每個人都滿臉歡欣——是年俗把人勾連在了一起,莊重又熱烈。

在這種氛圍的滋養下,余世存始終感念人與人互動所帶來的力量,近三十年後,他也構建了屬於自己的精神共同體。

疫情之後,余世存在業主群主動提議要和鄰居們聯誼,他舉辦了節氣泡酒會,每到一個節氣就張羅幾家人在一起聚會、聊天,互相交流最近的身邊事,分享看到的好書、好電影,也會針對時事彼此互換觀點,拓寬思維。

觥籌交錯的過程裏,大人們能夠獲得安頓,孩子們也能夠找到年紀相仿的玩伴。

更重要的,在一次次聚會中,「噓寒」的念頭逐漸在余世存的腦海中浮起,他也慢慢明白了其中的實際意義——它既是人類溫情的投射,也意味著我們被認可、被關照,可以更從容地度過漫長的冬天。

面向更廣泛的讀者時,余世存也找到了更為現代化的表達方式。幾年前,他受到啟發,開始在自己的公眾號更新文章,每隔一天就寫一篇原創隨筆,話題也從不設限,有的時候是聊魯迅作品中的現代性,有的時候是聊「如何掙脫生活的牢籠」,有的時候只是發一發自己的書法作品。

余世存覺得,這是他同世界保持連線的最重要的方式之一,從這些零散的文章中,很容易就看到,一個知識分子與生俱來的表達的決心。

經由持續不斷的表達,余世存在紛亂與繁忙中獲得安穩,也逐步填補了自己與時代、與社會之間的縫隙,為更好的生活儲蓄不斷的力量。

精神噓寒,抵達更好的自我

余世存曾經放棄過很多穩定的工作。

大學畢業後,他來到北京一中做語文老師,也做過班主任,在很多人看來,做老師待遇好、社會地位高、生活平順,父母還時不時地稱他「孩子王」,每次聽到他都覺得赧然。生活看上去穩定堅固,但他始終感受到一種落差,失落不時襲來。

那個當初的青年不安於穩定的池水,想要跳進大江大河。帶著出走的決心,兩年後,他辭了這份教職。

在當時,余世存的出走是一種隱喻,也是大多數人的集體選擇,年輕人們想要跳出生活的框架,他們有底氣、有自信,覺得自己站到了新生活的起點。

成為自由作家之前,余世存還嘗試了很多職業,開過家政公司,研究過房地產,在【中國科學報】當過編輯,在【中國土地】雜誌擔任過副主編,在【戰略與管理】雜誌當過執行主編。而回頭一看,不少北大的同學早已站在了時代的風口上,取得了世俗意義上的成功。

余世存拒絕了走向風口的機會和誘惑,他仍然認真做好自己的工作,把每一次工作體驗當作認識世界的方法。人生海海,他更在意的是自我成長,以及有沒有獲得精神滋養。

余世存從不後悔自己一次次的嘗試,他知道,人少不了與世界碰撞:「一個人想要有所成就,光靠才華是不夠的,我相信他在跟周圍的碰撞當中會被反彈,會被抵抗,會讓他校正自己,這些會一次次支撐他走出困境,更好生長。」如今,余世存已經來到了人生開闊地。

面對自我的時候,他時常生出具體的精神性詢問:自己的情緒狀況怎麽樣,有沒有管理好自己的欲望,是否在盡力完成自己的使命。他知道,只有不斷地理解自己、掌握自己,才能真正走向更好的生活。

他一直保持著屬於知識分子的清醒——想要過上更好的生活,除了向外連線、向外噓寒,還應該更關照自己的精神世界。「還是在想給自己和周圍的人尋找一條心安理得的人生道路。」

身處時代洪流中,余世存敏銳地察覺到,當下的年輕人正在經受著群體不安。面對一個動蕩的世界,他們的未來被種種不確定性填充。躺平是高頻詞,緊繃和焦慮是常態。正因為此,他們對穩定的工作、生活更為迫切,他時常碰到一些年輕人,大學還沒畢業,就在為編制、員額做準備。

物質生活之外,他們似乎沒有時間再關照自己的內心和精神世界。AI極速發展,科技迅猛向前,取代人工作的同時,也帶走了很多深入交流、達成精神共振的機會。

如今,他時不時地會懷念大家真誠相待、彼此認真傾聽的時光,那時,人們會

分享生活中的精神收獲,也把內心世界全權交付出去。

他也非常想念精神關照的感覺,「它讓你的人生變得莊嚴起來,也讓你的生活變得利樂起來,既莊重,又愉悅、有趣」。

在與【人物】對談期間,余世存多次強調,在時代的浪潮中生存,沒有人能真正獨活,也沒有人能離開精神生活。他心目中的更好,是面對困境與寒冬時,個體不該被迫孑然一身。「我們既要充分地世界化、社會化,我們也要充分地個人化、個體化,在噓寒中才有鑒別和分別,才會抵達更好的自己。」他認定,一定是自己要去問自己的內心,然後向外去問候這個世界,這才是噓寒的本意,也是更好的方法。

充分噓寒,以社會關系為鏈條重建精神世界,不斷追逐更好的行動,也是特侖蘇鼓勵、珍重的嘗試。不只是言語上的互動,也不只是物質上的給予,更關乎精神與深度。深層次的精神噓寒,能夠「讓雙方都知道我們的存在本身就是很有意義的事情,我們活著不是輕率的,也不是輕浮的」,最終,我們都將更好地看到自己、認識自己、調整自己,這是人生真正的養分。

小雪到了,冬天的寒氣越發深了。余世存已經做好了過冬準備——繼續書寫,繼續關照世界。

在【時間之書】中,余世存在「小雪」這一章寫下:君子以自昭明德。在找到自我、更好生活的過程中,這是他對自己的勸冕。他覺得,每個人內在的精神、德行,自有光輝,我們只要去把它敞亮出來就可以。

拍攝那天,【人物】和余世存走在冬天的郊野公園,他穿了一身雅致的亞麻色棉服,舒適、溫暖,看著遠處飄落的懸鈴木樹葉,他知道冬天馬上就要來了,要準備新的聯誼和聚會了。

每到小雪時節,余世存總會想起詩人穆旦的一首詩【冬】,有這樣幾句總是讓他深思:「我愛在冬晚圍著溫暖的爐火,和兩三昔日的好友會心閑談,聽著北風吹得門窗沙沙地響,而我們回憶著快樂無憂的往年。」

寫下這首詩的時候,穆旦正在準備迎接未來,迎接新生活,過往已經成為了深刻的記憶,是指引自己更好生活的燈塔。穆旦曾最鐘愛冬天,他在冬天看到希望,也在冬天收獲友人的精神支撐。

余世存也有同感,他說,「人生的樂趣也在嚴酷的冬天。」