這個提問本身就有問題。

首先,古代人生孩子並不虧本,講究的是多子多福。

其次,現代人有一部份人生孩子也不虧, 虧的是我們這些新市民, 所以大多是新市民不願生,那些不虧的人使勁生。

至於為什麽有一部份新市民虧本也生,有很多原因,可能是他們生的時候想不到虧本,意識到虧本之後也塞不回去了。

也有可能是生育這件事就不應該用純理性思維去看待,有的人把孩子當投資,覺得虧,有的人把孩子當分享一段精彩的生命旅程,這種主觀體驗,是無法量化的,也就自然無法得出虧本的結論。

為了讓人類族群有持續繁衍的動力,造物也是下了大力氣——讓人前進演化出了能從生育這種虧本行為裏體驗到快樂的能力。

這種快樂是非常自然而然的,完全基因本能控制,所以叫天倫之樂。

從這個角度講,有一部份人之所以不生,也是因為 現實的壓抑+未來的低預期 > 天倫之樂, 單從情緒體驗上講,也是一種虧本。

所以不要對號入座哈,這裏不是要特指誰,而是單純從宏觀整體以及經濟模式的變化上講一講, 為啥現在的年輕人覺得生育是件虧本的事。

如果你已經生了,希望你能——

1)明白不生育的年輕人是怎麽想的,不要動不動就催,多生一個孩子,將來不就多一個人跟你家娃卷麽?

2)不要覺得自己虧了,你完全可以從 天倫之樂 上去找補,因為孩子在提供情緒價值上的效用是無限的;

3)從社會整體上講,我們把誰吃虧、誰占便宜講清楚,那是不是應該讓占便宜的人多交稅,去補貼吃虧的人呢?

我這套理論是在為你爭取補貼,千萬不要一看到誰說生孩子吃虧,就有一種被人面刺錯誤的不適感。

你應該在評論區大義凜然地說就是虧,就應該拿補貼……這樣才顯得你聰明,而不是杠上開花,甚至惡語相向,搞不清自己的利益在哪裏。

防杠聲明說完,現在開啟正題——從純理性經濟的角度,說說為啥古代生孩子不是吃虧,而現代生孩子是吃虧?

為啥老一輩講究多子多福,而現代的年輕人主張不生孩子我享福?

老一輩的人什麽生活方式?

我們國家的城市化才20年,往上倒個兩三代,絕大部份人是泥腿子。

所以過去的生產生活方式,四個字就可以概括——小農經濟。

小農經濟孕育了鄉土社會,鄉土社會孵化了老一輩的思維方式。

那就清楚了,為什麽以前有「多子多福、養兒防老」的傳統?因為以前是小農經濟,小農經濟是「家庭經濟」的一種。

在家庭經濟中,孩子就是勞動力,養孩子就相當於增加生產資料投入。

不管是家庭農業,還是類似於廣東、福建、浙江南部的家庭工商業,只要是以家庭為基本單位的經濟模式,都願意多生孩子,再窮也願意生。

我舉兩個例子。

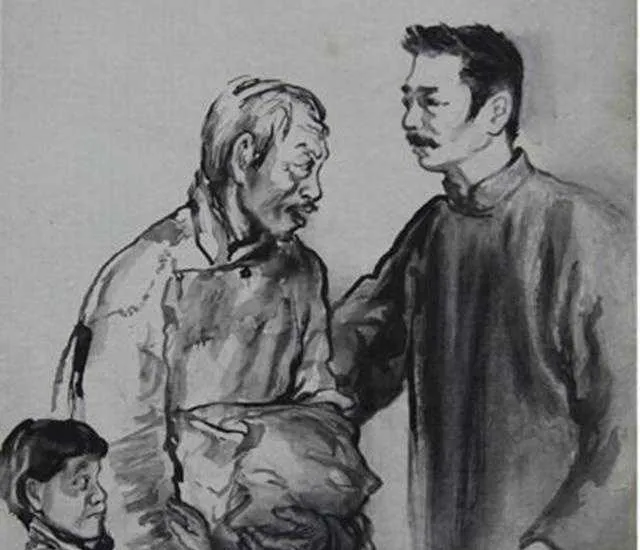

例1:魯迅的【故鄉】中,有兩處細節,我敢說各位念書的時候,一定都沒註意到,也沒有哪個語文老師有能力講清楚。

這是第五個孩子……非常難,第六個孩子也會幫忙了,卻總是吃不夠……水生沒有同來,卻只帶著一個五歲的女兒管船只。

這是第五個孩子……非常難,第六個孩子也會幫忙了,卻總是吃不夠……水生沒有同來,卻只帶著一個五歲的女兒管船只。

你第一次讀到這些句子的時候,是不是也覺得閏土很愚昧?

窮,還生這麽多孩子幹嘛?

這裏沒點經濟學思維,是真看不明白。

魯迅只用了幾句話,就寫出了「內卷系統」的本質。

內卷這個詞,從一開始就是形容小農經濟的,指在有限的土地上,不斷增加勞動投入,但收獲卻很少。

為什麽閏土那麽窮,還要生這麽多孩子?因為他陷入了內卷迴圈——糧食不夠吃怎麽辦?

增加勞動力投入!

勞動力從哪裏來?

生出來!

在家庭經濟中,孩子就是勞動力,閏土5歲的小女兒,不是都能幫著幹活了麽?

但人口一多,需要的嚼果就多,於是糧食又不夠了。

所以閏土才說,第六個孩子也能幫忙了,卻總也吃不夠。

例2:大饑荒之前的愛爾蘭,也是無限內卷的小農經濟——要提高農業產量,就要投入更多勞動力;人口一多,又需要種植更多量大管飽的薯仔……

阿瑟·楊格在【愛爾蘭遊記:1776-1779】中,寫道:

20個婦女裏,有19個,在12年中,會生下6個孩子……漫山遍野的薯仔,薯仔萬歲!所以卷到最後,愛爾蘭就只剩下兩樣東西,一是薯仔,二是人。

梵高名畫【吃薯仔的人】看過沒?

口糧 全是薯仔,結果薯仔霜黴病一來,就成片地餓死人。

總之,只要是以家庭為單位的經濟形式,都願意生孩子。

那現代人為什麽不生了呢?就是因為社會化的分工協作,瓦解了家庭經濟。

分工合作,是工業經濟和城市經濟最顯著的特點,意思是你生了孩子,他註定要走出家門,去工廠和公司上班,去為別人創造勞動剩余,而不是為你。

再一個就是工業和城市化,帶來生產工具的不斷創新,對勞動力素質的要求也在不斷提升。

意味著你付出的教育成本也越來越高。

慢慢的,生孩子變得不劃算了,不再是家庭的利己行為,更多是為城市資本和工業資本做貢獻。

道理很簡單——生育行為是為全社會提供「勞動力的再生產」,但成本和風險卻由個人家庭承擔了。

就好比「大鍋飯」,你特別能幹,也幹得多,但是你多幹的那部份攤在鍋裏,被其他人分掉了,那你肯定就不想幹了嘛。

一開始大家不知道這些道理,但隨著時間推移,漸漸從實際生活中,體會到了這種不平衡,於是到90後、00後這代,就越來越不想生了。

所以說,生育意願跟經濟模式的關系最為直接,文化也好,傳統也罷,都是為服務經濟活動而進行的思想改造。

當生孩子是家庭經濟迴圈的重要一環時,自然會創造出「多子多福」的思維傳統。

當經濟上誰生誰吃虧時,人們就會創造出「不生孩子我享福」的價值觀。

但你能說是「社會化分工合作」的問題嗎?

想什麽呢?這是資本主義得以萌芽的關鍵,如果沒有「分工-合作」,那歐洲還在黑暗的中世紀,我們還迴圈在歷史周期律裏。

那要從哪裏找問題?

還是得從生產關系出發。

以前的小農經濟,所構建的鄉土社會、熟人社會,人與人之間的連結,靠的是血緣、宗族。

而現代化的分工-合作,構建的是陌生人社會,我們用貨幣和上下遊的產業關系,來互相連線。

彼此間的關系,是契約關系,比如我們約定,哪些能幹,哪些不能幹;你拿多少,我拿多少……

各種各樣的契約制度,才是現代社會的地基。

所以問題不出在「分工合作」,而出在「分工合作」出現後,契約制度沒跟上。

要扭轉生育意願,就勢必要從制度設計出發,讓生育變成一件「劃算」的事情。

什麽叫劃算?

「效用」大於「成本」,才叫「劃算」。

家庭不再是生產單位了,生育對家庭的效用越來越小,但家庭要付出的各種成本,既包括金錢、時間、精力的成本,也包括各種情緒成本和機會成本,都越來越多。

所以這就不是給補貼就行的事,因為它不光是錢的事,內卷氛圍帶來的精神消耗,是不是成本?周公子鯰魚以及「軟肋」帶來的壓迫焦慮,是不是成本?

我們現在面臨的情況,就是年輕人的生育「效用」小於付出的「成本」,是不劃算,所以大家不生!

但老一輩不理解這些。思維方式這種東西,30歲之前的經歷影響最大,之後如果不去有意識地訓練,那這輩子都可能不會有變化。

比如他們就覺得,人就應該生孩子,不生孩子肯定不對。

但你問他,為什麽一定要生孩子?我不生為什麽不行?註意哈,不是都不生,只是我不生。生育的意義是什麽?是不是對於有些人來說,不生,是勝造七級浮屠?

這些問題他們從來沒思考過,他們習慣了對所有事情都理所當然地接受,就像小時候對你的教育——聽話,聽話就對了,不必知道為什麽。

他們無法思考為什麽年輕人的想法變了,他們只覺得你不聽話,是在外面學壞了,是被西方享樂思想給荼毒了。

如果真是享樂,那享受天倫之樂難道不算享樂?

想要從根本上提高生育,加大公共品對生育家庭的偏向是必要的,這就相當於沿海城市對內地城市的轉移支付——人家辛苦拉扯大的勞動力,到你家裏幹活,你給人家補貼,不是理所當然麽?

但補貼公共教育和醫療,還只是標配,我們更應該做的是減少縣城婆羅門數量,促進「機會資源」向平民家庭的轉移,並對城市資本征收資產稅,轉移支付給多孩家庭,這才叫「天之道,損有余而補不足。」

生育的新市民會吃虧,那占便宜的是哪些人?就是城市婆羅門們——你的孩子離開你身邊,去大城市就業,城市資本不光對你的孩子收租,還吃到了資產漲價的紅利,他們是占便宜的人,把他們占到的便宜用稅收方式給征上來,去補貼你的虧損,難道不是二次分配應該做的事情麽?