剛剛結束的冬奧會,可謂是讓我們過足了眼癮,同時也讓我們真切的感受到了奧運會「 更高、更快、更強 」的精神,小編在看比賽的時候,每每都會被運動員們全力以赴的拼搏精神所感動,也深深地為我們的祖國驕傲。

在冬奧會中,除了自由滑雪,花滑、冰壺冰球等我們耳熟能詳的專案,還有三個與車有關的專案,分別是 雪橇、鋼架雪車和雪車 ;

雪車雪橇運動也被譽為「雪上F1」。

雪上F1

雪車、鋼架雪車和雪橇比較接近賽車的排位賽,選手們每次上場都是超越自我、重新整理速度的過程,並 和賽車一樣有制動、轉向、走線的概念 。而從外形上與賽車更接近的是雪車專案。

雪車是一種有框架保護的雪橇,透過前舵控制方向,後剎車控制速度,其造型更貼近「車」。

雪車比賽開始後,運動員需要透過奔跑的方式獲取啟動速度。

比賽中,運動員采用坐姿。前面坐的舵手透過車內的繩子完成對雪車的掌控,後座的運動員可以控制剎車,不過在冬奧會賽場,剎車的使用很罕見。

雪車專案的速度很快,可以達到 140公裏/小時 ,同時他也是冬奧會最「 年長 」的比賽。從首屆1924年夏蒙尼冬奧會開始,雪車比賽僅在1960年缺席過一次。

賽車運動有出現在奧運會過嗎?

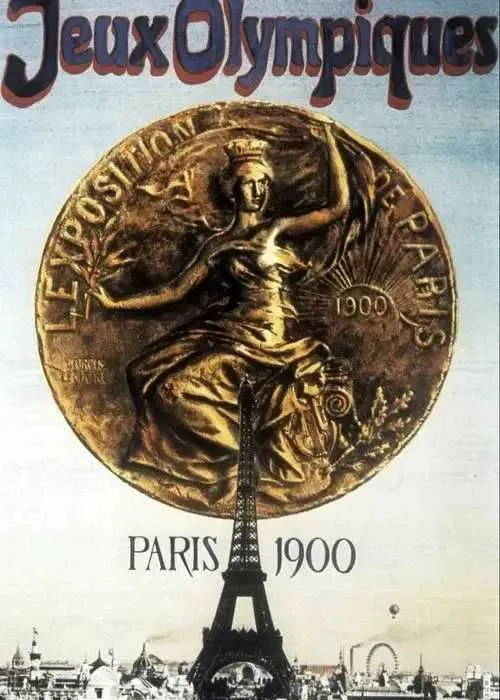

其實,賽車與奧運會也並不是毫無交集。 在1900年 ,巴黎承辦第二屆現代奧林匹克運動會時, 熱愛賽車的法國人便將賽車也列入了奧運會賽程 。

那時奧運會的汽車比賽是一場全球範圍的拉力賽,總耗時長達半年,可謂曠日持久。其中甚至還有電動車組別,同時賽事獎勵也頗為豐厚,冠軍可獲得高達46000法郎的獎金。

不過對於這場比賽,國際奧委會對其進行了評判,所以主流觀點認為這是一場非官方賽事,參加比賽的是汽車制造商而不是真正的運動員,奧運會作為體育比賽不應該依靠機械進行。

即使如此,在此後的兩次奧運會上,我們還是能看到賽車的身影。 1936年 ,布裏特-貝蒂在第11屆柏林奧運會上贏得了汽車拉力賽冠軍,當時比賽裏程大約為2000英裏。此後奧運會上的賽車運動告一段落。

為什麽奧運會中沒有汽車比賽專案?

對於賽車運動沒有出現在奧運賽場上,是由多方面因素造成的。

賽車參賽國家不僅僅要投入車輛成本,還要投入培訓、場地等等成本。更別說賽車的研發和賽道費用。這些高昂的費用不僅很多國家承受不起,國際奧組委的營運成本也難堪重負。

所以 從奧運會主導的廣泛參與性角度來看,賽車專案其實是不符合的,同時賽車運動也缺乏全民參與的群眾基礎。

賽車不能入選還有一個根本原因。奧運會倡導的「更高、更快、更強」的理念其實針對的是 人 , 是要打破和提高人類的體能極限,而不是機器的效能。

賽車更主要考驗的是一個汽車企業的研發實力、一個車隊的配合、調教一款賽車的技術經驗等等,然後才是一位賽車手的駕駛技術。

而對於奧運會主張的理念來說,比賽競爭應該基於運動員本身,而不是器材。

奧運會秉持對全世界所有國家公平、公正的原則,其宗旨是讓各國人民都能參與到運動的歡樂之中,僅憑這一點汽車賽事就無法真正擁抱奧運會。

以冰雪聞名的汽車賽事

雖然賽車運動不能進入運動會專案,但是還是有很多汽車賽事,一直致力於挑戰極限,因冰雪而聞名。

蒙地卡羅拉力賽,始於1911年,每年1月份舉行,是傳統上的WRC(世界拉力錦標賽)揭幕戰。

蒙地卡羅拉力賽本質上是穿梭山間的柏油路拉力賽,但年初的低溫常常讓賽道結冰或被冰雪覆蓋,冰雪成為蒙地卡羅拉力賽的經典元素。

瑞典拉力賽則是WRC傳統的冰雪賽事。 在WRC瑞典站,賽車需要換上釘胎,高速穿越林海雪原,或是從兩側都是雪墻的賽道中穿梭而過。賽車過彎時濺起滾滾雪花是瑞典拉力賽的名場面。

同時,北歐的冰天雪還造就了著名的「 斯堪的納維亞鐘擺 」技術。這種轉向技巧是利用車輛的循跡性和重心的變化讓車尾產生滑動完成過彎。

在中國,我們也有 長白山冰雪拉力賽、漠河國際冰雪汽車越野賽 等知名冰雪賽事。

雖然汽車賽事無法融入奧運,但是和奧運會一樣,賽車也在激烈的競爭中不斷追求「更快、更高、更強」,冰雪賽車更是人類對極限天氣發起的挑戰。體育精神永遠偉大!