先說觀點後面詳聊。其實電池車頂布置在電動大巴中大量套用,但是並不能從根本上防範起火損失。目前行業的主流努力方向是完善電池標準的制定和大數據早期失效預測。讓我們一起透過熱失控的原理來看看為何電池不放置車頂。

從放置更多電量並騰出車內空間的考慮,電池車頂布置在電動大巴中大量套用。但是從多年套用的國內外案例來看,這並不能從根本上防範起火損失。甚至由於電動大巴的高度高,四散的火花讓過火面積更容易擴大且有向上噴射引入周圍建築的風險。如何從根本上讓電動汽車電池更安全,我們得從熱失控的原理來聊一聊。

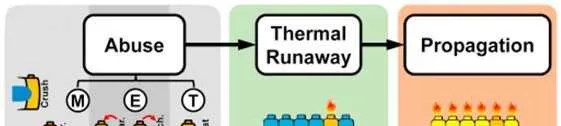

導致電池火災事故的原因與熱失控有關,電池單元的濫用是其中的常見導火索。根據電池單元的故障模式包括機械濫用(壓碎、穿透)、電氣濫用(過充、過放)和溫度濫用(過熱)。相關的電池故障導致熱失控意味著由於電池單元的放熱鏈反應,電池迅速發生過熱、起火和爆炸現象。此外,由於電池組中電池單元的熱失控,剩余電池單元的溫度上升可能會引發危險的熱傳播。

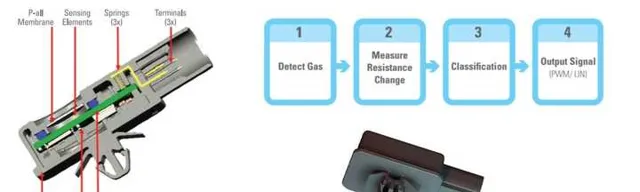

傳統方法中汽車會考慮包括電車的車頂布置或是在電池組中添加氣體傳感器以指示電池熱失控。但套用效果來看不僅系統成本高且反應時間不足。一般來說,每個汽車電池熱失控氣體傳感器的成本約為100美元,並且僅在檢測到高壓氣體後輸出訊號。此時電池單元已經開始產生不受控制的熱量和煙霧。

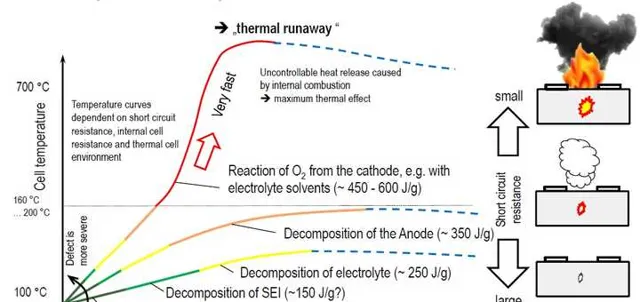

透過對電池故障模式的研究,電池熱失控的溫度曲線依賴於短路電阻、內部電池電阻和熱電池環境。當熱失控發生時,由內部燃燒引起的不可控熱釋放導致熱效應。故障的電池單元可能處於短路狀態、電壓較低或者處於過溫或高溫上升速率的內部燃燒狀態。

新能源汽車動力電池安全相關標準

關於電池安全驗證的標準,不得不提2020年1月1日正式執行的強制性國家標準GB38031-2020。在GB 38031-2020中,有明確規定由針刺觸發的熱擴散穩定時間應該長於5分鐘。中國國家標準宣布為防止電池火災,要求監測電池單元的過溫、欠壓、快速溫度上升,即使在電池管理系統(BMS)關閉時也要進行監測。

a) 觸發物件產生電壓下降,下降值超過初始電壓的25%;

b) 監測點的溫度達到制造商規定的最大工作溫度;

c) 監測點的溫度上升速率為dT/dt ≥ 1°C/s,並持續超過3秒。

動力電池的安全設計理念就是要把熱量隔絕起來,快速冷卻並主動散發出去,來保障電池的安全。

功能安全標準ISO26262逐漸為行業所熟知和廣泛套用。但是作為指導方針,ISO26262並未針對動力電池電子控制器的功能安全細節做出規定。這方面美國國家交通安全域NHSTA關於動力電池電子控制器功能安全做的一些分析結果很有借鑒意義供大家參考。

首先,動力電池電子控制器的危害分析結果:

1. 熱失控事件 最高安全等級ASIL-D

2. 電芯排氣/化學釋放 最高安全等級ASIL-C

3. 電擊 最高安全等級ASIL-D

4. 非預期減速和動力遺失 最高安全等級ASIL-C

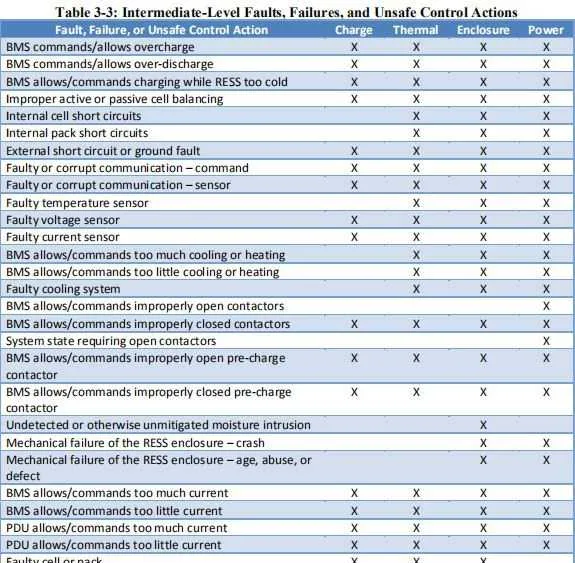

其中針對動力電池電子控制器失效及危險動作則給出了更詳細的列表。涉及BMS電子控制器的危險動作主要包含過充、過放、低溫充電、過多冷卻/加熱、過少冷卻/加熱、非正常斷開/接合斷路器、非正常斷開/接合斷路器預充連結器、過多電流和過少電流等。

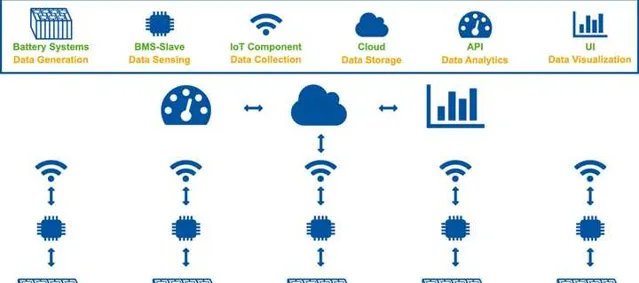

隨著新能源汽車普及率越來越高,行業標準也在演進進一步將電池熱失控5分鐘預警級別向更長的天級升至周級提前預警去革新。其中大數據早期失效預測依托數碼孿生對動力電池關鍵部件進行即時監控和診斷。以動力電池數碼孿生為例,透過對溫度、電量、阻抗和電壓電流曲線等物理量的仿真和即時對應,數碼孿生不僅抽象出電池組模型而且生成細節電芯級模型。數碼孿生基於即時測量和上報數據以及歷史數據進行車輛仿真和控制。換句話說,物理世界的真實空間和雲端的數碼孿生進行對應,從而更全面的分析車輛工作狀態,提前預測早期問題。

綜上所述,盡管將電池放置在車頂在理論上可能提供一定的火災逃生優勢,但在實際套用中面臨的技術和安全挑戰使得這種設計難以達到很好的效果。當前的電動汽車設計更傾向於透過先進的電池管理系統、熱管理技術和材料改進來防範熱失控,從而確保車輛的安全性和效能。未來,隨著技術的進步和標準的完善和大數據早期預測技術套用將進一步提升,為電動汽車的普及提供更堅實的保障。