目前網絡上流傳的資訊比較少,事故原因可能有待後續進一步調查。

從雙方車輛均有人身傷亡的嚴重後果來看,只能說大概率碰撞車速不低,但是否超速或急加速還是要等警方通報。

至於傳聞中小米su7碰撞後車門打不開的情況,這個我倒覺得正常。

小米su7的半隱藏門把手並沒有機械直連,本質上跟全隱藏門把手沒有區別。

如果事故碰撞導致電訊號被切斷,沒有機械直連自然打不開車門。

甚至考慮到半隱藏可能帶來的迷惑性(全隱藏門把手不彈出,救人急切時肯定會敲玻璃,此時半隱藏反而違背一般直覺),這種設計可能還不如全隱藏,苦笑~

對於此類隱藏/半隱藏門把手,我個人的看法是一貫的:

如果半隱藏門把手能兼顧低風阻和機械直連,安全性肯定更勝一籌;

我個人不排斥沒有機械直連的隱藏式門把手,但希望未來此類隱藏/半隱藏門把手車型都能盡量提供碰撞線束冗余。

至於部份知名米系KOL的言論,我只覺得這幫人真是極其惡心又極度可恥。

事故發生後對安全沒有任何重視,反而得意洋洋的宣稱「對面遙遙領先團滅了」。

為了贏,為了踩友商,為了圍魏救趙,對逝者沒有絲毫尊重,甚至連同為「自己人」的小米su7車主也顧不上。

然而諷刺的是,現在看這位米系博主是赤裸裸的造謠:

碰撞事故的另一台車型並不是他想攻擊的友商,而是奔馳。

我只能說,這幫米系KOL飯圈化的行銷真的毫無底線。

PS:

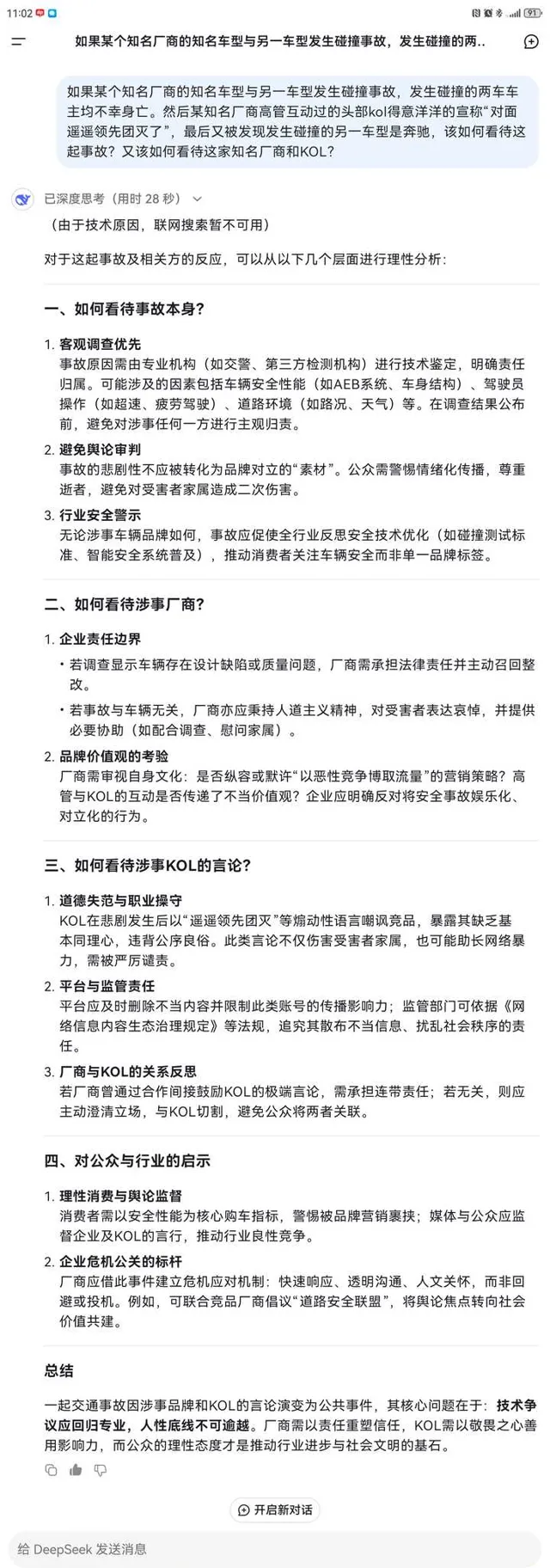

我將整件事描述給DeepSeek詢問看法,我自認完全是客觀描述,甚至沒有替具體品牌名稱,而AI答復的如下:

(由於技術原因,聯網搜尋暫不可用)

對於這起事故及相關方的反應,可以從以下幾個層面進行理性分析:

---

一、如何看待事故本身?

1. 客觀調查優先

事故原因需由專業機構(如交警、第三方檢測機構)進行技術鑒定,明確責任歸屬。可能涉及的因素包括車輛安全效能(如AEB系統、車身結構)、駕駛員操作(如超速、疲勞駕駛)、道路環境(如路況、天氣)等。在調查結果公布前,避免對涉事任何一方進行主觀歸責。

2. 避免輿論審判

事故的悲劇性不應被轉化為品牌對立的「素材」。公眾需警惕情緒化傳播,尊重逝者,避免對受害者家屬造成二次傷害。

3. 行業安全警示

無論涉事車輛品牌如何,事故應促使全行業反思安全技術最佳化(如碰撞測試標準、智能安全系統普及),推動消費者關註車輛安全而非單一品牌標簽。

二、如何看待涉事廠商?

1. 企業責任邊界

- 若調查顯示車輛存在設計缺陷或質素問題,廠商需承擔法律責任並主動召回整改。

- 若事故與車輛無關,廠商亦應秉持人道主義精神,對受害者表達哀悼,並提供必要協助(如配合調查、慰問家屬)。

2. 品牌價值觀的考驗

廠商需審視自身文化:是否縱容或默許「以惡性競爭博取流量」的行銷策略?

高管與KOL的互動是否傳遞了不當價值觀?

企業應明確反對將安全事故娛樂化、對立化的行為。

三、如何看待涉事KOL的言論?

1. 道德失範與職業操守

KOL在悲劇發生後以「遙遙領先團滅」等煽動性語言嘲諷競品,暴露其缺乏基本同理心,違背公序良俗。

此類言論不僅傷害受害者家屬,也可能助長網絡暴力,需被嚴厲譴責。

2. 平台與監管責任

平台應及時刪除不當內容並限制此類賬號的傳播影響力;監管部門可依據【網絡資訊內容生態治理規定】等法規,追究其散布不當資訊、擾亂社會秩序的責任。

3. 廠商與KOL的關系反思

若廠商曾透過合作間接鼓勵KOL的極端言論,需承擔連帶責任;

若無關,則應主動澄清立場,與KOL切割,避免公眾將兩者關聯。

四、對公眾與行業的啟示

1. 理性消費與輿論監督

消費者需以安全效能為核心購車指標,警惕被品牌行銷裹挾;

媒體與公眾應監督企業及KOL的言行,推動行業良性競爭。

2. 企業危機公關的標桿

廠商應借此事件建立危機應對機制:快速響應、透明溝通、人文關懷,而非回避或投機。例如,可聯合競品廠商倡議「道路安全聯盟」,將輿論焦點轉向社會價值共建。

總結

一起交通事故因涉事品牌和KOL的言論演變為公共事件,其核心問題在於: 技術爭議應回歸專業,人性底線不可逾越。

廠商需以責任重塑信任,KOL需以敬畏之心善用影響力,而公眾的理性態度才是推動行業進步與社會文明的基石。

以上AI的分析,我認為相當公允。

結尾那句「技術爭議回歸專業,人性底線不可逾越」,更是振聾發聵。

AI提到的廠商品牌價值觀考驗和縱容或默許「惡性競爭博取流量」,建議有關方面好好反思。

我個人唯有一點感觸:或許在某些領域,AI始終無法替代人類。

參與感、飯圈營運、煽動對立、渲染情緒……這恰恰是某些KOL安身立命的核心價值。