股價大跌、下調全年業績預期,放棄2030年純電車型銷量目標、保時捷中國換帥……近段時間以來,德國豪華汽車品牌保時捷深陷輿論漩渦。

根據保時捷釋出的業績報告顯示,今年上半年其營收為194.6億歐元,同比下滑4.8%;營業利潤為30.6億歐元,同比下滑20.5%;營業回報率為15.7%,去年同期為18.9%。銷量方面,2024年上半年,保時捷在全球共交付15.59萬輛汽車,同比下滑6.8%。

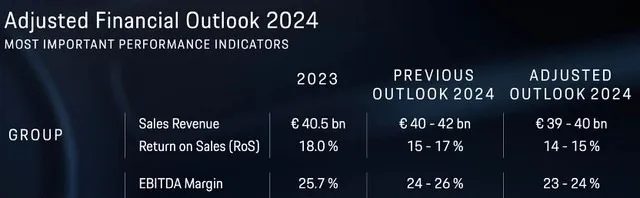

保時捷官方表示,由於一家鋁供應商的生產設施遭遇水災,鋁零部件供應短缺影響到保時捷多家供應商,可能會涉及部份車型的生產。預計今年銷售額將由此前預估的400億至420億歐元,減少至390億至400億歐元。銷售回報率預期也下調至14%至15%,此前為15%至17%。

值得關註的是,受下調業績展望的影響,當地時間7月23日保時捷股價一度下跌7.7%,為上市以來最大盤中跌幅。盡管隨後股價有所反彈,但整體形勢依然嚴峻。

電動化慢於預期,保時捷放棄目標

在全球車企加速向電動化轉型的浪潮中,保時捷自然不甘願落後。此前,品牌曾宣布「到2030年電動汽車將占據新車銷量的80%以上」的目標。然而電動化行程緩慢,也使得這家豪華品牌開始改口。

「向電動汽車轉型的時間比我們五年前想象的要長。」當地時間7月22日,保時捷在聲明中表示,「我們的產品戰略是,到2030年可以將80%以上的汽車作為純電動汽車交付——這取決於客戶需求和電動汽車的發展。」

該公司表示,未來幾年仍將會繼續推出多款電動車型,但是目前看來,向電動汽車轉型的速度的確慢於預期,所以80%的目標承諾過於激進。但目前的產品戰略仍會支持在2030年實作電動汽車銷量占比達80%的目標,最終銷量需要取決於市場需求。

業內普遍認為,保時捷放棄電動汽車銷售目標與電動汽車銷量下滑有關。數據顯示,今年上半年,保時捷全球交付量為15.59萬輛,同比下滑7%。其中保時捷首款純電動車型Taycan全球銷量僅8838輛。作為品牌首款電動車,Taycan自2019年上市後,年銷量一度到達4.13萬輛。但隨後開始出現下滑,今年上半年其交付量更是呈現腰斬。

除銷量下滑外,保時捷也面臨著軟件方面的考驗。近日,大眾集團對其電動汽車的上市計劃進行了調整,包括保時捷等多款重要車型因軟件問題推遲上市。有爆料稱,保時捷Macan EV Turbo需等到2031年才會上市,比原計劃晚了接近1100天。

而在此前,保時捷Macan Electric就曾因軟件問題而推遲,Taycan車型也曾因零部件供應短缺導致交付量大幅下降。面對一系列挑戰,保時捷表示將重新調整其技術專案和產品的優先順序,以應對全球電動汽車轉型發展的不確定性。

中國市場遭遇「滑鐵盧」,保時捷換帥

保時捷電動化受阻的背後,與全球第一大新能源市場中國銷量疲軟不無關系。

今年上半年,保時捷中國市場的交付量大幅下降33%,連續五個季度出現下滑,遠超全球市場平均跌幅。保時捷方面表示,這主要是由於中國市場銷量下滑以及新舊車型切換。

值得一提的是,保時捷的頹勢並不源於此,2023年保時捷在華銷量便出現了15%的下滑。彼時,保時捷方面表示,其它市場的銷售量有所上升,能夠彌補中國市場的下滑,而根據各個區域市場的不同需求,保時捷也在2023年調整了對於中國的產品供給。

隨著銷售壓力不斷增大,加之中國汽車市場競爭日趨激烈。今年5月,保時捷中國經銷商「逼宮」一事也鬧得沸沸揚揚。

據了解,該事件是由於保時捷銷量大跌,純電車賣不動,導致虧本賣車。而保時捷中國為了完成銷售任務,仍然選擇壓庫,導致雙方矛盾激化。為此,保時捷中國經銷商發起集體抗議和抵制,部份保時捷經銷商停止提車,要求總部給予補貼的同時並且更換相關高管。

事件發生後,保時捷方面也第一時間表態稱,保時捷中國和全體授權經銷商始終保持著長期、互信的常態對話機制。透過充分探討,一同尋求有效的方式來積極應對市場變化,在挑戰中發現新機遇。

歷經重重挑戰後,保時捷中國也迎來「換帥」。日前,保時捷宣布,自今年9月1日起,Alexander Pollich將接替柯時邁,擔任保時捷中國總裁及行政總裁,全面負責品牌在中國內地、香港及澳門地區的業務,柯時邁調任集團內的另一重要職位。

官方資料顯示,Alexander Pollich是一名老將,已在保時捷工作了23年,曾擔任保時捷集團內多個關鍵管理崗位,國際市場工作經驗豐富,他的到來將進一步提升保時捷品牌在中國市場的影響力。

可以看出,面對電動化行程受阻以及中國市場疲軟,保時捷正透過一系列的調整來重振旗鼓。而在全球汽車市場競爭日益激烈的背景下,保時捷能否掙脫泥藻,重拾往日輝煌,也值得關註。