從威廉·尼科爾森富有光澤的銀色匣子到描繪囚犯的最後一餐,英格蘭東南部奇切斯特的帕蘭特之家畫廊新展「事物的形狀: 英國靜物展」(The Shape of Things: Still Life in Britain)是一場關於靜物的大展,呈現了從17 世紀的「虛空派」(vanitas)到後印象派再到抽象派,從波普藝術到觀念藝術。這一展覽質疑了「靜物乏善可陳」的觀點,展示了靜物畫的象征意義,以及藝術家們是如何突破界限、推陳出新的。

靜物是多麽的親切,又是多麽地多愁善感!展覽「事物的形狀」一次又一次地讓人想起菲利普·拉金(Philip Larkin)的【家是那樣悲傷】(Home Is So Sad):「瞧瞧這些畫兒,餐具。琴凳裏的樂譜。那只花瓶。那只花瓶。」這首詩直截了當地表達了一種具有諷刺意味的觀念,即財產代表著損失。靜物畫如果要有意義,就必須以某種方式將「不存在」和「存在」結合起來。那是一只看不見的手在擺弄那些花朵,而我們則從銅碗中看到了一張模糊的臉。

Gordon Cheung, 【Still Life with Golden Goblet】

這種關系在瑞秋·懷特雷德(Rachel Whiteread)於1991年創作的雕塑作品【無題(粉色軀幹)】(Untitled (Pink Torso))中達到了頂峰。在這件作品中,「缺失」在一些粉色牙科石膏的作用下,變成了實實在在的存在。在帕蘭特畫廊的展廳裏,你每時每刻都能感受到這種聯系。那些精心擺放一系列物品的畫作給人的感覺是舞台化和無意義的挑戰,就像一個出錯的茶盤記憶遊戲。梅雷迪斯·弗蘭普頓(Meredith Frampton)的【審判與錯誤】(Trial and Error,1939年)由一個梨、一個骨灰盒、幾把剪刀,一個人體模型的頭和其他東西組成,雖然經過深思熟慮,卻顯得毫無生氣。愛德華·沃茲沃斯(Edward Wadsworth)的【明亮的間隙】(Bright Intervals,1928年)是一場航海盛會,由一個貝殼、望遠鏡和許多釣魚浮標組成,但卻平淡至極。這兩幅作品都屬於戰爭時期,當時流行時尚的「結構目的」,用保羅·拿殊(Paul Nash)的話說,「這是對布魯姆斯伯裏團體(Bloomsbury group)及其受塞尚啟發而創作的模糊果盤的諷刺。」

愛德華·沃茲沃斯的【明亮的間隙】,1928年

不過這一展覽並不是失敗。展覽包括100多位藝術家的150多件作品,處處充滿驚喜。該展覽是首次針對英國靜物畫的大型展示,按時間順序排序,並重點強調了20世紀的藝術創作。主辦方也決心認真對待「靜物畫」這一問題。「靜物」這一術語的定義也很寬泛,包括了裝置作品,如科妮莉亞·帕克(Cornelia Parker)的【墜落立面】(Falling Facade,1991年),作品中平整的銀質獎杯懸掛在鏡子前的畫架上,對成功的脆弱本質做出了點評;還包括 瑪格麗特·梅利斯(Margaret Mellis)的【玩具櫥櫃(30)】( Toy Cupboard,1983年)等歡樂的浮木建築;以及揚·霍沃斯(Jann Haworth)詼諧的縫制作品【甜甜圈、咖啡杯和漫畫】( Donuts, Coffee Cups and Comic ,1962年)。

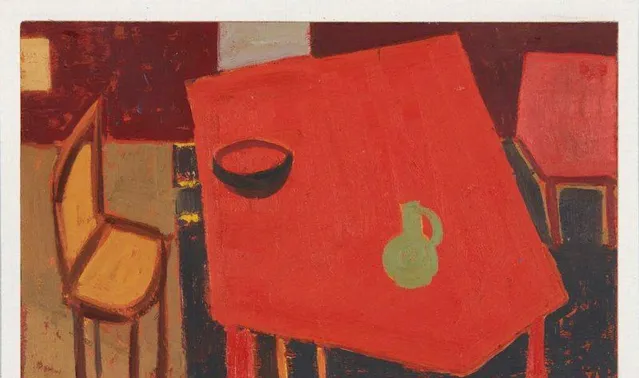

威廉米娜·巴恩斯-格雷厄姆, 【紅桌子(The Red Table)】, 1952年

賓·尼科爾森作品, 1943-45年

這些藝術家的名字也表現出了展覽的另一個亮點:展覽中的許多藝術家都是女性。在一個展廳裏,禾特·西克特(Walter Sickert)的作品【蘑菇】( Mushrooms,約1919-20年)就掛在其曾經的學生西爾維亞·高斯(Sylvia Gosse)的作品【龍蝦與靜物】( Still Life With a Lobster,約1923年)旁邊。這兩幅作品搭配得很好,但最吸引人眼球的還是高斯的油畫,她的龍蝦被金屬芝士網圍住,現代感十足,這也或許是對家務勞動的女權主義評論。而高斯筆下的薯仔和厚厚的培根則可以追溯到17世紀。

馬特·科利肖【德克薩斯州死囚牢裏的最後一餐】,2012年

在英國,靜物畫的起源可以追溯到荷蘭,就像許多其他美好的事物一樣,靜物畫也是一種舶來品。早期的靜物畫屬於「虛無主義」,即將世俗物品與死亡的象征物一同繪制,也有著紀念「死亡」的傳統。展覽的開端處懸掛了幾幅古老的靜物畫,與現代作品進行了對話。 柏德烈·考爾菲德(Patrick Caulfield)的丙烯畫【預留的桌子】( Reserved Table ,2000年)參照了荷蘭黃金時代畫家威廉·卡爾夫(Willem Kalf)的【聖塞巴斯蒂安弓箭手協會的飲酒角、龍蝦和玻璃杯靜物】( Still Life With the Drinking-Horn of the Saint Sebastian Archers’ Guild, Lobster and Glasses,約1653年),與後者的靈感相比,前者只是一個廉價的視覺的插科打諢。但當你看到馬特·科利肖(Mat Collishaw)的【德克薩斯州死囚牢裏的最後一餐】( Last Meal on Death Row, Texas ,2012年)時,作品遠看像是出自一位老大師之手,但實際上是一幅數碼轉印作品。一旦你了解到它所描繪的異國水果代表的是一名真正的囚犯在註射死刑前不久提出的要求,那麽它那一塵不染、香甜可口的外表就蕩然無存了。

威廉·尼科爾森的【銀色匣子和紅色皮箱】,1920年

也是從這裏開始,展覽跳轉到20世紀初的藝術。威廉·尼科爾森(William Nicholson)的【銀色匣子和紅色皮箱】( The Silver Casket and Red Leather Box ,1920年)是需要稍後重溫的作品。這件作品的美麗和寧靜為後面的所有作品樹立了標準。在銀色的光澤中,我們可以瞥見一只手。他是如何做到這一點的?當你在欣賞銀器的驚人光澤時,你不禁要問:這種光澤既蘊含著承諾,又隱藏著秘密。在接下來的展廳裏,你可以看到蘇格蘭色彩畫派和卡登姆基藝術家團體(Camden Town group)的畫作,以及超現實主義、現代主義和抽象主義追隨者和當代藝術家的作品。所有這些藝術家的作品都受到兩次世界大戰、50年代緊縮政策和消費主義迅速崛起的影響,因此有很多值得探討的地方。但尼科爾森始終在呼喚你:他是一位不屬於任何團體或運動的藝術家,也從未在公開場合對自己的作品做過多評價。

艾歷克·拉斐留斯, 【Ironbridge Interior,】 1941年

此後,這個展覽的主要樂趣就在於其豐富性,那是一種你永遠不知道下一步會發生什麽的快樂感覺。這裏有普魯內拉·克拉夫(Prunella Clough)、艾歷克·拉斐留斯(Eric Ravilious)、大衛·霍克尼(David Hockney)、莫娜·哈透姆(Mona Hatoum)、盧賓娜·希米德(Lubaina Himid)、李·米勒(Lee Miller)的作品。而看到盧西安·弗洛伊德(Lucian Freud)的【未成熟的橘子】( Unripe Tangerine ,1946-47年)時,則令人激動不已。這幅作品小而綠,看上去像一個橄欖。

基思·佛漢的【帶頭骨的靜物】,1952-53年

而看到基思·佛漢(Keith Vaughan)的作品【帶頭骨的靜物】( Still Life With Skull ,1952-53 年)也是令人高興的。基思·佛漢的日記中有一篇文章記載,當時他是一名拒服兵役者,在一個戰俘營工作。他寫道:「在我面前的桌子上,棕色藥瓶裏插著一些花。每隔兩三天,德國園丁就會在早晨清理房間時更新這些花。」雖然他的油畫中沒有花,而在骷髏頭旁邊擺放的是一個咖啡研磨器,但依舊能讓人聯想到一些武器裝備。他也對日常物品的不尋常之美了如指掌。

科妮莉亞·帕克的【墜落立面】(Falling Facade)

多德·普羅克特的【黑與白】(Black and White,約1932年)

如果非要讓你選一幅畫的話,那可能就是鮮為人知的多德·普羅克特(Dod Procter)的作品【黑與白】(Black and White,約1932年)。畫作中,大廳的桌子上放著一條貂皮圍巾、一雙長晚禮服手套和一條絲巾。有人正要出門,或者是他們剛剛進來。這幅畫畫得非常棒:有一種鏡頭外的存在感。但作品標題卻是一個美麗的謊言。這裏沒有什麽是非黑即白的。這是一部小說的開頭。當你看著它,會更渴望知道故事的其余部份。

展覽將展至10月20日。

(本文編譯自【衛報】,作者瑞秋·庫克(Rachel Cooke)系藝術評論員。)

文/Rachel Cooke;編譯/澎湃新聞 陸林漢

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)