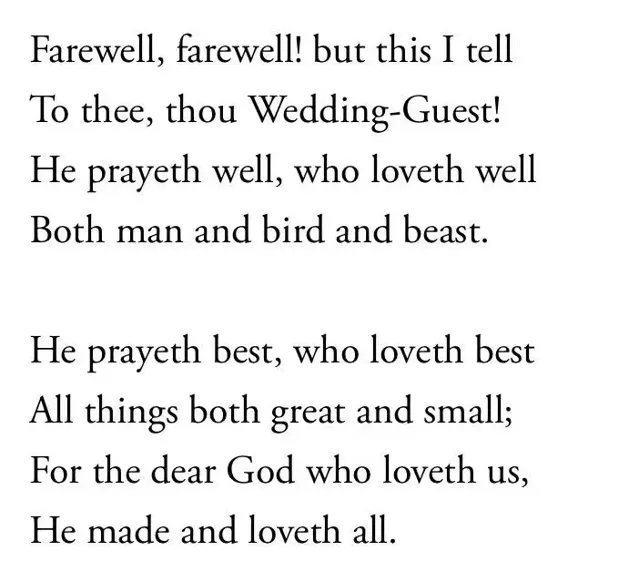

我是會堅決拒絕的。因為可以說自己算得上是一個比較老牌的人文主義者,很多時候讀一些浪漫主義時期的詩歌還是會心有戚戚焉。譬如說Coleridge的【古舟子吟】,裏面寫道:

往往會被其中的大愛所感動——年輕的水手,因為射殺了無辜的信天翁而遭到詛咒;因為感嘆海蛇的優美而得到了救贖。這個雋永的歌謠之中,水手最終成為了這個教誨的傳播者、成為了本雅明口中「說故事的人」。而這個故事其實是一個非常經典的近代人文主義的母題:

神就是愛、愛就是神。當然,我們不能簡單地把這種生物之間的博愛傳統歸結於基督教,畢竟聖經中也說過:

神就賜福給他們,對他們說:「要繁衍增多,充滿這地,征服它;也要管理海裏的魚、空中的鳥和地上所有走動的生物。」 29 神說:「看哪!我把全地上結種子的各樣蔬菜,和一切果樹上有種子的果子,都賜給你們作食物。 30至於地上的各種野獸,空中的各種飛鳥,和地上爬行有生命的各種活物,我把一切青草蔬菜賜給牠們作食物。」事就這樣成了。 31 神看他所造的一切都很好。有晚上,有早晨;這是第六日。但這段西方文化最為經典的文本之中的一段話該怎麽解釋呢?是解釋成:「人類擁有對世間萬物的毀壞權」;還是解釋成:「人應當成為這個秩序的守護者」呢?想必是後者吧。

因此退一步講,其實各個文化早期——如果不嚴謹的說是軸心時代之後——都會誕生生出一種「普遍的大愛」這種概念。一如孟子中所說的:

曰:「無傷⑿也,是乃仁術也,見牛未見羊也。君子之於禽獸也,見其生,不忍見其死;聞其聲,不忍食其肉。是以 君子遠庖廚 ⒀也。或者佛教、畢達哥拉斯派、德魯伊信仰典籍之中出於「輪回」的理論而強調不要傷害生物。這個背後其實是「同情心與生存之現實之間的較量」:隨著文明的進步,我們會變得越來越善良、越來越寬容;但是為了生存為了獲得食物,我們要始終不能放棄殘忍。

這也就意味著到了現代社會,我們人類終於有幸(謝天謝地)不用為了生存而去殺戮了——雖然為了獲得蛋白質,我們依然會去間接的殺戮、讓我們依然可以避免親手殺生、可以盡可能去避免那些生物死亡的痛苦。當然,如果一個人如果想犧牲口腹之欲、去成為一個素食主義者,這個也不再是統治階級的特權——古代社會的平民確實不常吃得起肉,但例如婆羅門、德魯伊、佛教僧侶等等嚴格的素食戒律,往往是專屬於上層神職人員的。

但今天有一些人確想要回歸野蠻,並以此為榮。而我看來,這些人的行為其實跟那些太平日久忘記了平糊生活可貴的人差不多——他們之所以去贊美那些無用的殺戮和無意義的戰爭,只是因為健忘。