打掉5個月女胎,醫生誇我幹得好

當準父母被告知,所孕育的孩子有缺陷,到底該不該生下來?

生,孩子在未來的成長過程裏,要獨自面對很多難以承受的歧視和痛苦;不生,就要承受把孩子從身體上剝離的痛苦,以及來自內心的負疚——是不是殘疾的嬰兒也有生存的權利?剝奪新生命是殘忍的、不人道的?

今年3月,準媽媽柚子在產檢時,腹中胎兒被確診為先天唇腭裂。

她必須做出抉擇。對於一個新手媽媽來說,這並不容易。

以下是她的自述。

大排畸

懷孕五個多月的時候,我和丈夫按照計劃去醫院產檢,做大排畸。

因為前面幾次產檢都是綠燈透過,我並沒太緊張,唯一擔心的是寶寶的姿勢不對,會遮擋面部細節。

我照例躺在床上,醫生拿儀器按在我隆起的孕肚上,耦合劑在我的皮膚上抹開,一切流程如常。

只是,醫生很安靜。

這種安靜大約持續了十多分鐘,他的儀器停在我肚皮上,滑走又滑回來。我不清楚他看到了什麽,但心裏產生了不安的預感。

終於,醫生開口說話了。他說:「你的寶寶有點問題。」

我楞住了。

剛知道懷孕的時候,月經推遲了5天,身體有一些反常癥狀,飯量大了一點,還變得嗜睡。

那時,我們剛開始備孕,還沒完全做好準備迎接新生命。為了保證準確性,我買了兩根驗孕棒,親眼看見試紙出現兩道紅色。

一周後,我們去醫院,完成了孕期的第一次孕檢,終於確認將有一個寶寶降臨我們的生活,從二人世界變成三口之家。

我們緊張又興奮地開始各種準備。買葉酸片、孕期食譜、胎教書籍……從零開始,我和丈夫了解胎兒的發育過程,陪伴胎兒一起成長。

當然,為了迎接它,我也遭受了些磨難。

首先是飲食習慣。我喜歡吃辣,但書上說孕期飲食應該清淡。丈夫反復研究食譜後,決定科學調整我的飲食。

飲食驟然清淡,使我的食欲受到影響,吃進去的東西變少。漸漸的,我出現了營養不良的感覺,雖然體重在緩慢增加,身子卻陣陣發虛。

第五周時,我因為孕吐嚴重不得已住院,醫生說孕酮太低需要保胎。同時,我的淋巴結突然腫大,要打針消炎。期間,我吃進去的東西差不多半小時就會從胃裏返上來,吃什麽吐什麽。

無論如何,對新生命的渴望戰勝了這些不適,我也全然沈浸在新手媽媽的角色裏。

我時常去逛母嬰店,那些可愛的小衣服讓人愛不釋手。遇到喜歡的款式,我甚至會買粉色、藍色兩件;婆婆提前做了許多傳統尿布,都是用丈夫小時候的衣服剪出來的,疊成很規整的小塊,把最大號的塑膠袋都塞得滿滿當當。

寶寶有了胎動和心跳後,我們特意購置了一個胎心監護儀,以便隨時能感知寶寶的動靜。

因為胎動很溫柔,我篤定地告訴丈夫,「一定是個女兒。」丈夫滿是歡喜,他經常把耳朵貼在我肚上,和寶寶喃喃地說著話。

一直到去醫院做大排畸的頭天晚上。我躺在床上,突然覺得心裏很慌。丈夫安慰我說:「可能是要檢查,太緊張了。」我當時也以為這種焦慮不安,源自第二天的孕檢。

可當現在,做檢查的醫生告訴我,寶寶的心臟、嘴唇都有問題,並且需要我們盡快抉擇寶寶去留的時候,我認定頭天晚上的不安,是冥冥之中的一種暗示,並意識到可能是大問題了。

醫生接著又講了許多專業名字,我大腦一直嗡嗡的。檢查結束,他示意我起身。我惴惴不安地走到門外,等待檢查報告。

三、四分鐘後,紙質報告遞到我和先生手裏,上面言簡意賅地寫著:「胎兒唇腭裂,永存左上腔,單臍動脈」。

我的手微微發抖,心也跟著涼了半截。

艱難的決定

做檢查的醫生看出我的不安,讓我去詢問臨床醫生,結合醫生的建議,再做決定。我拿著報告單站在醫院走廊上,和丈夫沒有說一句話。

去找醫生的路上,我又盯著報告單看,「胎兒唇腭裂,永存左上腔,單臍動脈」,這一行字讓我有些失控。

「明明之前都好好的,為什麽突然……」我打心底不願意相信。丈夫把我摟在懷賴恩慰了一會兒,我們倆才鼓起勇氣走進醫生的診室。

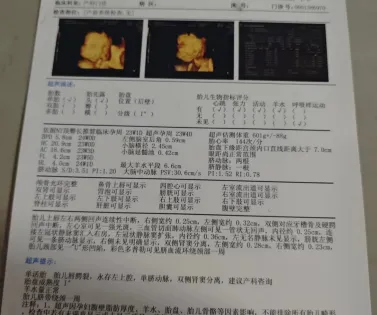

(孕檢報告單 作者供圖)

在這間診室裏,我們聽到了同樣的結果,甚至更殘忍。

醫生拿著報告單,剛看一會兒,就把眼鏡往上擡了擡,眉頭也皺起來。

「唇腭裂還挺嚴重,心臟也有不小的問題,你們確定要留下嗎?」

看出我的顧慮,他又接著說:「寶寶的唇還有腭全部斷開了,並不是單純的唇裂,如果強行留下,孩子以後會過得很自卑。」

我和丈夫聽著,都沒有吭聲。我的口罩,瞬間就被淚水全部浸濕了。

最後,醫生告訴我們:「如果不放心,可以換一家醫院看看。」我接受了這個建議。其實哪怕醫生不說,我也打算換家醫院,畢竟是不死心的。

我們馬上聯系好另一家醫院,火速在手機上預約了次日的復查時間。

晚上回到家,我失魂落魄。丈夫一直陪在我身邊,但我們彼此都沒有提及到底要不要拿掉這個孩子。

這不是一個腫瘤或者沒生命的組織,寶寶已經有了明顯胎動,是實實在在存在於我體內的生命,是我和丈夫生命的連結與延續。

有時候,我感覺寶寶甚至能聽懂一些話,能知道我們做胎教,是在和它交流。寶寶還有清晰的臉部、完整的四肢,分明就是一個完整的生命體——我們無法輕易剝奪寶寶出生的權利。

我開始在網上不斷搜各種醫學資料,想搞清楚唇腭裂到底是一種什麽樣的病。治療費用並不是我和丈夫首要關心的問題。但我不確定,唇腭裂是否可以完全修復。

經過一番搜尋,我了解到,唇腭裂是一種較常見的先天面部畸形,平均每600-1000個嬰兒中就有1個患唇腭裂。

它和唇裂不同。唇裂也就是俗稱的兔唇,可能只是孩子上嘴唇裂開,但唇腭裂是從嘴唇一直到鼻子,整個人中都是分開的。唇腭裂的修復難度會大很多,「很多腭裂患兒雖然接受了修復手術,但在術後恢復方面也存在一定的隱患。」

我又下載了很多國內外醫學案例和資料,試圖尋找把寶寶留下來的可行性。

有的案例,羅列了唇腭裂孩子的照片,他們已經做了手術,但嘴唇明顯是歪的,人中的走向也不對,跟正常人的嘴唇完全不一樣。

修復的過程也很痛苦。唇腭裂患者從很小的時候就要開始修復手術,程度輕的一般進行一兩次就可以,但如果唇腭裂比較深,會有再次裂開的風險,修復手術將伴隨他的一生。

有個患有嚴重唇腭裂的男孩,被父母堅持生下來,但他的嘴唇無法修復,帶著怪異的容貌長大。

照片裏,他的眼神十分自卑。因為修復手術失敗,他的鼻子有明顯畸形,為了遮掩這個生理缺陷,他留著長長的劉海,完全蓋住鼻子,還因為這種滑稽的造型,被周圍人嘲笑為「精神小夥」。

另一個女孩是隱形唇腭裂,從外觀上看她與正常人沒有區別,但實際上唇腭裂影響了她說話的發音。盡管她從小成績優異,說話時別人卻很難聽清楚,她見識過來自不同人,各種不耐煩的表情。

到了學英語的年紀,大家都需要開口跟著學發音,她一開口全班就哄堂大笑。自卑,讓她把「蠢」和自己對等起來,她的成績也一落千丈。後來她不敢再輕易開口,工作後也盡量不與人交流,人生29年幾乎沒有一個朋友。

其實,我初中時也見過一個唇腭裂的同學。他明顯做了手術,並且已經是現代醫療能做的極限。我至今記得自己當年看見他臉時,湧上心頭的那股怪異和憐憫,我沒有嘲笑過他,但他古怪的外貌也讓我心存恐懼。

撫摸著自己肚子,我似乎能預料到寶寶出生以後,別人會用什麽目光對待我的孩子。

這一夜,我做了很多碎片化的夢,感覺自己的內心也支離破碎。

第二天,我們進了另一家醫院。這個醫院的B超室有供病患檢視的大屏,我躺在床上,當儀器移到我的肚皮時,能清晰看見螢幕裏寶寶的臉。他(她)嘴唇的裂縫一直延伸到鼻柱,從裏到外完全是裂開的。

診斷結果並沒有任何不同。我再次想起小時候那個同學的臉,心已經沈到谷底。

拿著報告單,我們在醫院走廊的長椅上,坐了很久。我用沙啞的聲音對丈夫說:「要不然,不留了吧?」

回復我的是沈沈的一聲嘆息。

丈夫沈默了很久,終於說:「如果留下來,孩子不好過,我們也不好過。」

我點點頭。

當天晚上,我們電話告知了雙方父母。他們沈默了很久,最終贊同了我們的決定。

婆婆提醒我身體上的風險:「五個月和一個月是不同的。」

媽媽也說:「流產過程和生孩子沒什麽區別了……」

我知道,她們在為胎兒惋惜的同時, 也心疼我會遭罪。

終於,一夜輾轉無眠之後,心裏那個聲音漸漸清晰起來——我寧願自己遭罪,也不想讓寶寶生下來痛苦一輩子。

該說再見了

按照原定計劃,我們沒有再猶豫,直接去醫院辦住院。我住的是一個三人間的病房,進去時裏面已經有兩個孕婦。

她們和家屬興奮地聊天說話,等待著新生命,而我,是那個等待流產的人。

剛開始,她們並不知道。其中一個孕婦親切地問我:「寶寶多少周了?看著不算大嘛。」

「才23周。」我說。

病房突然安靜下來。23周顯然不到分娩的時候。對方問我什麽情況。

我盡量平靜地說出寶寶的問題,有個家屬聽完,輕輕說了聲:「好可惜……」

這不算什麽,真正讓我難過的,是吃第一顆打胎藥的時候。

辦理住院的時候,醫生給我開了兩盒用於人流的藥物。那是一個紅白相間的紙盒,裏面是白色的藥片。由於我月份比較大,醫生讓我先吃完,如果沒有明顯效果,再進行註射。

坐在病房裏,我把藥緊緊捏在手裏。

「確實要和寶寶說再見了。」我跟丈夫說。他緊緊地握住了我冰冷的手。

那兩天吃藥的過程裏,我一直沒有哭,我告訴自己,這是為寶寶好。但我能感覺到胎兒逐漸變得安靜,胎動失去了以前的力道和頻率——這是生命流逝的跡象。

藥吃完後,我的身體沒有明顯的分娩反應,醫生決定給我打引產針。

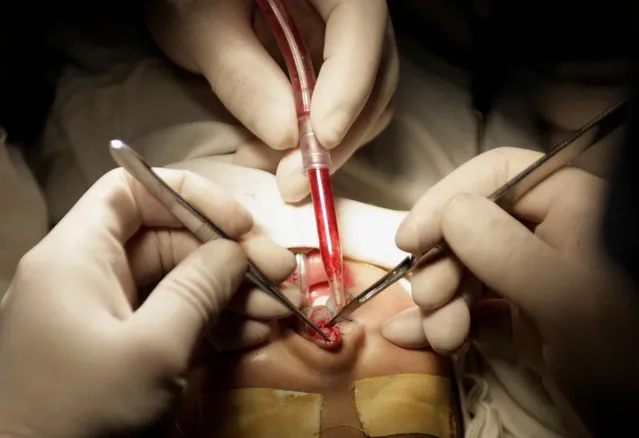

註射時,需要先用彩超找到孩子的頭,再用一根長長的針頭,從我的肚皮穿刺進去,把藥打在孩子身上。

針刺進去時,倒沒有明顯的痛感,但小孩好像有了知覺,突然動得很頻繁。激烈的反應就像正常人遇到了大麻煩般急躁。

丈夫怕我會哭,但奇怪的是,我沒有。

註射完成後,陣痛沒有立刻發作,只是再也感受不到之前熟悉的胎動。

第二天早上八點多,距離打針過去24個小時,腹痛開始了。

隨著疼痛的加劇,肚子牽扯著腰,一起疼。我坐立不安,丈夫攙著我走了一會兒,又幫我坐瑜伽球緩解,宮縮從15分鐘一次變成3分鐘一次,後來又變成一分鐘一次。

忍過了整個下午,晚上九點左右,突然強烈的痛感襲來,我知道可能快要到時候了。

九點半,我有了想上廁所的感覺。在丈夫的攙扶下,我走進病房衛生間,在椅子上剛坐下來,羊水突然破了,肚子裏的寶寶一點點往下墜。

正常孕婦分娩是需要推進產室的,但事發突然,我只能坐在廁所的坐便椅上,醫護人員在旁邊陪著我。

醫生往我兩腿之間塞了一個塑膠紅盆,隨著「撲通」一聲,寶寶就掉在那樣一個極其尋常的盆子裏。

九點四十九分,我的孩子落地了,卻沒有任何聲音。

我沒來得及看清模樣,醫生很快拿了一個裝醫療垃圾的黃色塑膠袋,將寶寶裹進袋子裏。

「我想看看他(她),可以嗎?」我終於要哭了。

「不要看了。」醫生扭頭。臨出門前,很輕地說了句:「是個妹妹。」

那一刻,我的心像被什麽重擊了一下。

等她再回來

引產前我的身體一直很好,產後明顯感到免疫力下降,晚上睡覺很容易冒虛汗,還有了一些產後後遺癥,比如平時打噴嚏會有點漏尿。

生理上的影響發生時,不算特別難過。但我總是忍不住的失神,尤其是剛出院回家那會兒,看見買來沒用幾次的胎心監護儀,就那樣擺在客廳的桌子上,我總是站在那裏楞楞地出神。

第二天早上再起來,我發現,胎心監護儀不見了,給孩子提前準備的其他東西,衣服、尿布之類的,也被收了起來——她被送去火葬場火化。

胎兒的火化和正常流程不同,沒有骨灰給我們,這一切似乎都代表,她本不該來的。

為了弄清楚到底是哪裏出了問題,醫生事先提取了胎兒的部份組織,還對我們夫妻雙方的基因進行了檢測。

差不多兩周後,醫生通知我們有了初步結果,「可能夫妻雙方的基因都有問題。」

孩子有兩種染色體存在大問題,8號染色體重復,22號染色體缺失,我們夫妻二人需要做一個核型基因檢測,也就是血周染色體檢。

拿著醫生的單子,我和我丈夫去抽血。

三周之後,結果出來。我們拿到報告,醫生告訴我們,我丈夫沒有問題,問題出在我自己身上。我有兩個染色體錯位,這導致我能自然受孕,但畸形和流產的機率很大。

我有點不知所措。拿到結果後一直在和丈夫商量,該如何告訴我的公婆。我剛失去一個孩子,又得知自己基因有問題,這樣接連不斷的打擊,他的父母會不會介意?

意外的是,丈夫背著我私下打電話告訴父母,說是他的基因有問題——原本需要我承受的壓力,他用善意的謊言全部承擔下來。

公婆在電話裏寬慰我們,「不要有壓力,先專心工作,什麽時候要孩子都行。」

丈夫也一直鼓勵我,先養好身體,以後可以透過第三代試管嬰兒技術要孩子。我在緩慢的身心療愈中,逐漸去接受事實。只是,一想起來,還是忍不住的辛酸。

為了紀念這個孩子,我將相關的檢測報告、B超等照片集合在一起,發了一條短影片,沒想到在網絡上受到很多人的關註和留言。

有人責怪我狠心、冷血,認為我是心疼錢才放棄了她。也有非常非常多的唇腭裂患者,在我評論區裏告訴我,這個決定是無比正確的。

「你做得對,我就是唇腭裂女孩,二十幾年一直活在自卑裏。」

「產檢的意義就是希望每一個小天使都可以擁有完整的身體,享受應有的美好人生。」

看見這樣的話,我終於有些釋懷。

送走孩子那天,我留下了在母嬰店買的小衣服,一件粉色,一件藍色。

丈夫安慰我:「這回是小家夥還沒有準備好,忘記帶東西了,等她準備好了,會再來找我們的。」

我看著他,努力點點頭。