作為世界反法西斯戰爭的東方主戰場,中國抗日戰爭為世界反法西斯戰爭的勝利,做出了巨大貢獻。 不過,西方社會對於中國人民的犧牲,「似乎」並未給予應有的重視和評價。

接下來,我們就以英國中學歷史教科書 為例,跟大家簡單聊聊。

敵後的抗日軍民

「九一八」事變和盧溝橋事變

中國教育部已明確要求,各級各類教材需全面落實「十四年抗戰」的概念,即抗日戰爭始於1931年的「九一八」事變,結束於1945年日本簽訂投降書。

以1937年的盧溝橋事變為界,前6年為「局部抗戰時期」,後8年為「全國抗戰時期」。

那麽,英國的教科書,是如何記錄「九一八」事變和盧溝橋事變的?

1)關於「九一八」事變

英國各版本中學歷史教科書中,統一使用「滿洲危機」來表述「九一八」事變的。至於日本發動「滿洲事變」的契機,普遍歸咎於「經濟大蕭條」:

因為(全球)經濟大蕭條,美國對日本主要出口貨物絲織品的需求量大大下降,使得日本缺少購買糧食和原料的資金。於是,日本決定用武力征服周邊弱國的方式,讓自己從困境中恢復過來。而武力征服的「起點」,就是入侵「滿洲」。

20年代的經濟危機,讓日本經濟幾近崩潰

「滿洲危機」爆發後,國際聯盟(即「國聯」)並未立即采取強硬措施,只是從道義上譴責日本,並要求其撤軍,但慘遭拒絕。

在經歷了「長時間、令人絕望的拖延」後,國聯才有所行動,向「滿洲」派出以英國人李頓勛爵為首的「李頓調查團」。

不過,直到「滿洲事變」爆發一年後,調查團才向國聯送出了調查報告。報告明確指出, 日本的行為是「非法的」,「滿洲」應歸還給中國。

李頓勛爵和中國駐聯大代表顧維鈞

為何沒有對日本采取強硬措施?英國教科書解釋道:

中國和日本都遠離歐洲,國際聯盟不便派遣軍隊進行幹涉。各國擔心日本的報復會加速戰爭爆發,英、法不願冒險與之開戰。

日本最大的貿易夥伴美國並非國際聯盟成員,而美國又不願參與對日本實施經濟制裁,因此國際聯盟對日本實施經濟制裁,也沒什麽意義。

關東軍進攻北大營

各版本英國史教科書得出的共識是:

國際聯盟在處理「滿洲危機」過程中的軟弱,導致了以國聯為核心的「一戰後集體安全體系」開始走向崩潰,給了墨索裏尼和希特勒仿效日本發動侵略的契機。

但是,對於「九一八」事變在中國抗日戰爭中的地位,英國教科書幾乎沒有任何提及。

2)關於盧溝橋事變

值得玩味的是,在英國教科書中,關於盧溝橋事變的記錄極為有限,根本無法和「九一八」事變相提並論。 並且,對於盧溝橋事變的論述,也有不少模糊之處。

盧溝橋事變

譬如【戰爭與和平:國際關系1890—1945】的記錄,就極為模糊:

1937年7月,在北京附近的盧溝橋,日軍和國民黨軍隊發生了一次小規模沖突,隨即迅速演化成一場全面戰爭。

而【締造現代中國1860—1997】甚至認為::「依照【辛醜條約】駐北京的日軍,遭到了中國軍隊的挑戰。」

中國在反法西斯戰爭中的歷史地位

關於中國在世界反法西斯戰爭中的地位問題,英國教科書的觀點也比較「微妙」。

一方面,他們承認中國為世界反法西斯戰爭的勝利做出了貢獻,但強調歐美盟國援助的重要性;另一方面,把中國抗戰看作「國共內戰」的一部份,強調其對中國內政的影響。

抗日戰爭主題繪畫作品

1)中國抗戰與世界反法西斯戰爭的關系

在西方學界,普遍把納粹德國入侵波蘭(1939年)的軍事行動,看作第二次世界大戰開始的標誌。不過,這種情況在英國教科書中有了一定程度的改善。

納粹德軍

譬如【戰爭與和平:國際關系1890—1945】指出:

滿洲事變通常被看作是一系列引發第二次世界大戰的事件的第一環;日本在滿洲和中國其他地區的擴張,對1941年之後十年歐洲的局勢,產生了重要影響。

但是,還有一些教材將「日軍轟炸珍珠港」看做討論中國抗日戰爭的時間節點。

一言概之, 美日交戰前的抗日戰爭,是「獨立存在」的; 美日交戰後,(中國的抗日戰爭)才成為世界反法西斯戰爭的一部份—— 這無疑是對中國戰場的輕視。

電影【虎!虎!虎!】劇照

如【中國的轉型1936—1997】認為:

一開始,中國人的鬥爭是孤立的....1941 年日軍進攻了美國在太平洋的珍珠港海軍基地後,中國的抗日戰爭變成了一場更大規模的全球戰爭的一部份。

因此,對中國在世界反法西斯戰爭中的表現與貢獻,英國教科書的評價具有明顯的兩面性。

中國人民歡慶抗戰勝利

一方面,肯定了 中國戰場對日軍的「牽制作用」。

未來的反法西斯同盟承認了中國人民抵抗的重要性,盡管他們還沒有強大到可以迫使日本結束戰爭的地步;

大量日軍被牽制在他們本不想投入過多精力的戰場,其有限的兵力和資源難以承受,這也最終導致日本戰敗。

中國的抗日軍民

另一方面, 強調國際援助的重要作用,中國人民艱苦卓絕的抗戰努力成為配角。 【中國:沖突、危機和變革 1900—89】認為:

1941年12月,日軍轟炸珍珠港後,中國時來運轉(?)。

反法西斯同盟、美國、蘇聯和英國都向中國提供資源和資金幫助他們戰勝日本。蘇聯向中國派出了飛機和飛行員….

1945年8月,美國投下的兩顆原子彈結束了戰爭。

【中國:沖突、危機和變革 1900—89】甚至認為,「如果沒有盟國的幫助和美國投放原子彈,中國的戰爭不可能在1945年結束」。

2)對國共兩黨的評價

英國教科書對國民政府在抗戰中的表現,基本持批評態度。

盡管認可蔣介石為中國的領袖,加入統一戰線的中國共產黨也很清楚蔣介石的領導地位,但其表現卻不能令人滿意。

首先,國民黨在軍事上連戰連敗。

盧溝橋事變爆發後,北平、上海、南京(首都)相繼失守,國民政府被迫遷都武漢;1938年10月,日軍占領武漢,國民政府繼續西撤,把更為偏僻的重慶作為「首都」。

1944年的豫湘桂大會戰,國民黨軍隊全線崩盤。8個月時間,折損兵力50—60余萬,喪失4個省會和146座城市(豫中會戰37天失38城)、7個空軍基地和36個飛機場,喪失國土20多萬平方公裏。

豫湘桂戰役中的日本車隊

其次,國民政府戰時的國內政策激化了階級矛盾。

1938年6月,為阻擋日軍前進,孤註一擲的蔣介石下令黃河決口,沖毀數千公頃良田、4000個村莊, 「至少10萬中國人死於洪災,另有100萬人流離失所」。

國民政府實施高稅收政策,允許一撮人透過囤積貨物進行黑市交易謀取私利,民眾利益受損。他們采用「抓壯丁」的方式強征農民入伍,直接導致其失去了廣大人民群眾尤其是農民的支持和擁護。

渡河的日本軍隊

再次,蔣介石始終沒有真正放棄剿共,在抗戰過程中頻頻破壞抗日民族統一戰線。 【中國1900—1976】以皖南事變作為論據:

由於害怕中共力量的增長,蔣介石下令中共在南方的新四軍北上……這一命令被拒絕後,他的軍隊進攻了新四軍。1941年1月,中共軍隊數千人被國民黨殺害。

總而言之,國民政府積極反共、消極抗日的表現,尤其是1944年的豫湘桂戰役的全線潰敗,引起了美國的強烈不滿。

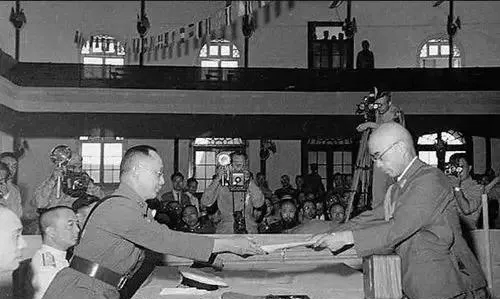

1945年9月9日,小林淺三郎(右)遞交投降書

與此形成鮮明對比的是,英國教科書 對中共領導的敵後抗戰頗為推崇。

評價林彪指揮的一次「小規模勝利(平型關大捷)」是「中國抗戰中第一次軍事勝利」;評價百團大戰,是「中國糟糕軍事表現中的一次例外」。

平型關戰役

不過,一些教科書將抗日戰爭納入到了「國共內戰」的範疇內,讓人感到匪夷所思。

比如在【中國的轉型1936—1997】中,「中日戰爭1937—1945」這一節被列在了「內戰的起源1936—1946」一章中。

這種對抗日戰爭本土性的強調,恰恰是在掩蓋中國抗戰對世界反法西斯戰爭的影響和貢獻。

關於日軍的在華暴行

南京大屠殺、慰安婦問題和「三光政策」,都在英國教科書中有不同程度的涉及。

邁克爾·林奇在其主編的教材中稱,「南京大屠殺」是「20世紀人類戰爭史上最殘暴的一幕」。

1937年12月,占領南京的日軍實施了長達一個月的屠殺和恐怖政策。在四周時間內,30萬中國人遭到屠殺。

日軍殘殺中國人的方式包括「槍殺、刺殺、砍頭、活埋、澆汽油後火燒、用掛肉鉤吊死」等,城內兩萬名女性遭到日軍殘暴輪奸,很多被強奸致死,還有一些在遭強奸後被日軍摧殘器官而死。

電影【拉貝日記】劇照

【締造現代中國1860—1997】認為,「(南京大屠殺)是在向中國其他地區的人們釋放一個強烈的心理訊號」:

也許僅是與其總體戰和恐怖政策相一致,或許是在向進攻上海時遇到的始料未及的強硬抵抗進行報復。但無論如何,接下來的暴行是前所未有的。

對於「三光政策」,英國教科書認為是對「百團大戰」的報復, 表明「日軍在南京大屠殺中的暴行並不是孤立的」。

電影【南京南京】劇照

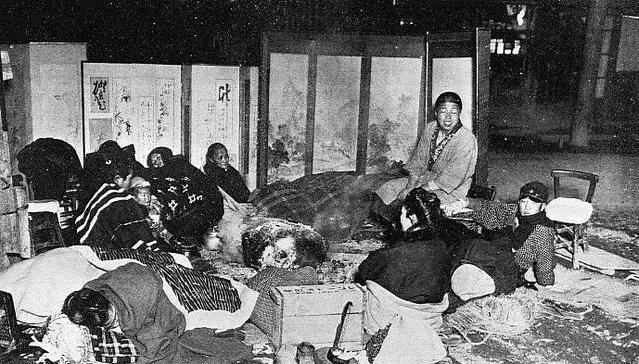

慰安婦問題,也在個別教材中有所涉及:

慰安婦是在為日軍士兵設立的妓院中被迫為日本士兵服務的中國女性....在世的慰安婦數量逐年減少....她們繼續為自己80年前遭受的那場噩夢向日本要求賠償。

尾聲

客觀地說,在英國的中學歷史教科書中,「中國抗戰」所占的篇幅比較有限,且字裏行間中,存在著輕視的現象。

絕大部份教科書只涉及「九一八」事變,即大多數英國學生從教科書中了解到的中國抗日戰爭,只限於「九一八」事變;南京大屠殺所占的分量,根本無法和納粹德國對猶太人的大屠殺相提並論。

德國總理勃蘭特的「華沙之跪」

在英國的教科書中,過分強調「如果美國不加入對日作戰,中國將無法獲勝」,甚至將中國的抗日戰爭納入到「國共內戰」的框架進行論述。

從根本上看,中國的抗日戰爭不被重視,再次反映了「西方中心論」在歐洲的根深蒂固。

在英國的歷史課中,學生學習的優先級,依次是英國本國史、歐洲史和美國史。至於與東方相關的內容本身就比較有限,至於與中國抗日戰爭相關的內容,自然是少之又少。 因此,要想讓英國乃至歐美各國「正視」中國歷史,還有很長的路要走。