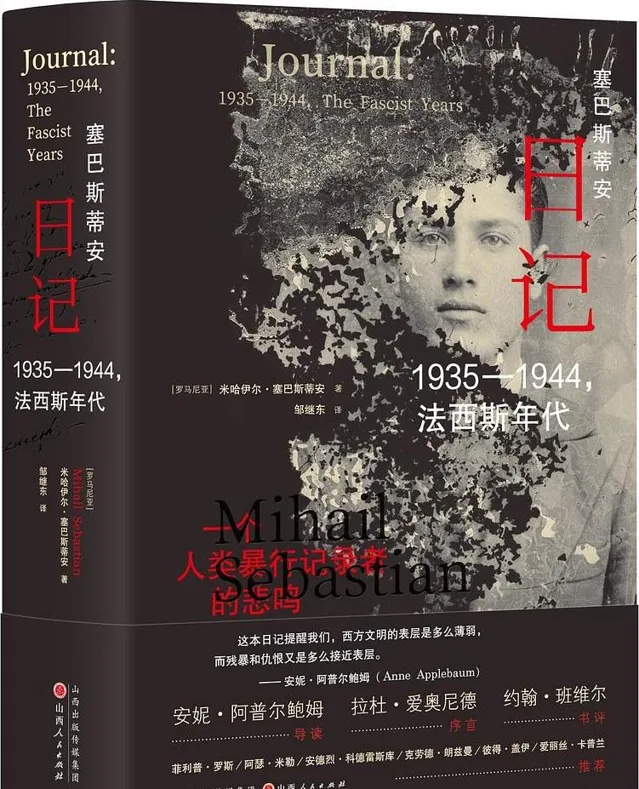

【塞巴斯蒂安日記:1935-1944,法西斯年代】,[羅馬尼亞] 米哈伊爾·塞巴斯蒂安著,鄒繼東譯,山西人民出版社丨漢唐陽光,2024年1月版,820頁,168.00元

羅馬尼亞作家米哈伊爾·塞巴斯蒂安(Mihail Sebastian,1907-1945)出生於多瑙河布勒伊拉港的一個中產猶太家庭,原名約瑟夫·孟德爾·赫克托(Iosif Mendel Hechter),1945年在一次車禍中去世。在他短暫的一生中有多種身份和經歷:青年時代在羅馬尼亞首都布加勒斯特學習法律,然後去了巴黎;回羅馬尼亞以後當過律師、報社編輯、中學和大學教師,同時還寫散文、小說、詩歌、戲劇,轉譯文學作品;到去世之時,他作為小說家、戲劇家和文學評論家已經在布加勒斯特文壇和時政圈享有聲譽。在個人生活中,他酷愛音樂、閱讀,熱愛滑雪運動。用約翰·班維爾(John Banville)的話來說,自巴黎歸來以後的塞巴斯蒂安成為了那個時代的典型人物:一個知識分子閑逛者、一個文學咖啡館的常客、一個追逐女生的人。塞巴斯蒂安的活動圈子裏包括如米爾恰·伊利亞德(Mircea Eliade)、蕭沆(Emil Cioran)、尤金·尤內斯庫(Eugène Ionesco)和卡米爾·佩特雷斯庫(Camil Petrescu)等作家和思想家(見【塞巴斯蒂安日記】附錄,780頁;Originally published as 「Surrounded by Jew-Haters」, The New York Review of Books,May 26, 2016)。

但更重要的是,疊壓在他整個知識生涯中的時代政治是羅馬尼亞猖獗的反猶主義和德國納粹的侵略戰爭,因此無論是在社交活動還是文學創作中,在其思想深處作為猶太人的身份意識始終產生極為重要的影響。他的小說【兩千年之久】(1934年)和在他去世半個世紀後才出版的個人日記均是因為對反猶主義的揭露而引起全國輿論風波,雖然這兩部作品的原創性文學貢獻同樣應該獲得贊譽。

近日讀塞巴斯蒂安的【塞巴斯蒂安日記】 (英文版書名:Journal:1935-1944,The Fascist Years,2000),深感震撼的是他所揭露和見證的——在那個反猶主義猖獗、納粹極權統治日漸橫行的歷史時刻中,他身邊的非猶太出身的知識分子、社會名流、親密的師友如何被動迎合或主動地投靠乃至無恥跪舔的汙點與墮落;同時他也沒有隱瞞自己在面對正義倫理與友情關系的緊張沖突之際的性格怯懦、情感軟弱,他從未敢於當面割席、掀桌而去,而只是在日記中痛心疾首地記錄下來。安妮·阿普爾鮑姆(Anne Applebaum,【古拉格:一部歷史】的作者)在為該書撰寫的「導讀——當在羅馬尼亞……」中簡要而精煉地介紹了米哈伊爾·塞巴斯蒂安和他的這部【日記】,其中有兩句話最為精準:「他實際上成為了整個一代知識分子腐敗的見證。」「塞巴斯蒂安確實是他那一代知識分子中為數不多的幾個能看穿暫時籠罩他的國家的邪惡的人之一, 最終他被證明是正確的。」(中譯本「導讀」,III、IV)

當這部日記於1996年首次以羅馬尼亞語全文出版之時,馬上引發了一場關於羅馬尼亞反猶太主義總體性質以及羅馬尼亞在猶太大屠殺中的作用的爆炸性辯論,拉杜·愛奧尼德在為該書撰寫的「序言」中說「這本日記簡直就是一顆定時炸彈」(中譯本序言,X),這應該不是戲言。胡洪俠先生在他的書評中說,「這顆‘炸彈’終於有了中譯本」(http://www.360doc.com/content),那麽似乎還可以追問的是,這顆「炸彈」在不同語境中究竟應該炸開的是什麽?從二戰猶太問題的語境中延伸出來的無疑仍然是最令塞巴斯蒂安感到憤怒與無助的主題:知識分子在那個歷史時刻的政治腐敗、暴政統治面前如何安放自己的靈魂?如果要準確形容整部日記所傳達的塞巴斯蒂安的情緒和感受的話,最恰當的描述可能就是:全書到處都洋溢著惘然、憤慨、失望、悲觀和恐懼的氛圍。

從時間上講,這部日記始於1935年2月12日,終於1944年12月31日,前後跨越十年。作者不是每天都寫日記,有時連續,有時相隔好幾天甚至更長時間,但是可以說它的確是這十年期間羅馬尼亞社會政治文化和二戰經歷的實錄。應該註意的是,該書英文版書名的「日記」用Journal 而不是Diary,或許也有英譯者的考慮。一般來說,Journal 更傾向於指代記錄每天發生的各種事情的日誌,帶有文學性和自我反思或者學術性的色彩。從這部日記中所記錄的議題、事件和思想性來看,英譯本的用語無疑是合適的。但也要看到作者同時也記錄了許多生活中的私密,如與女演員的戀情甚至性愛等,顯然作者也從未想過出版這些日記。在1938年1月7日的日記中他寫道:「我意識到我對自己在這本日記中所寫的內容有點擔心。總有一天我會因搜查房間而一下子驚醒。沒有比個人日記的內容更為‘醜聞’的證據了。」(183頁)這是很真實的擔心。如果不是1961年塞巴斯蒂安的弟弟貝努從羅馬尼亞移民到以色列之後,他透過以色列大使館的外交郵袋將日記運出該國,很難說這些日記在日後不會被抄查出來並予以銷毀,因為所涉及的羅馬尼亞反猶的歷史罪責。

日記體裁似乎在二戰時期的歐洲文獻中占有比較特別的位置,在對納粹帝國罪行的研究中更是具有珍貴的史料價值,例如安妮·法蘭(Anne Frank,1929-1945)的【安妮日記】、維克托·克倫佩勒(Victor Klemperer,1881-1960)的日記【我將見證】、佛烈德利赫·萊克(FriedrichReck,1884-1945)的【絕望者日記:納粹德國時期的政治與社會生活】等,塞巴斯蒂安的【日記】無論在時間跨度、親歷見證的真實性與豐富性等方面都完全可以與這些影響巨大的私人日記媲美。正如菲利普·羅斯(Philip Roth)的推薦語所言:「這是一本非凡的個人日記,日復一日的描述了 20世紀30 年代末期到40年代初期作為‘巨大的反猶太工廠’的羅馬尼亞的狀況,值得與安妮·法蘭的【日記】並列在同一書架上,並擁有同樣龐大的讀者群。所不同的是,塞巴斯蒂安並非孩童——他用其復雜的文學頭腦思考,以驚恐的眼光觀察,然後以流暢的語言、清晰辛辣的語調描繪了布加勒斯特城市文化精英中他的世俗非猶太人朋友的殘酷、怯懦和愚蠢,他們自願將自己轉變為知識分子罪人,並與納粹結盟,懷著狂熱的信念參與到‘無人能阻止的反猶太主義的歇斯底裏之中’。」(見該書封底)在這裏可以看到菲利普·羅斯對這部日記的推薦也同樣聚焦在作者所揭露的知識分子的汙點與墮落這個主題。

安妮·阿普爾鮑姆在「導讀」中描述了塞巴斯蒂安與他的朋友圈在政治立場和個人情感之間的深刻變化和尷尬的關系:「盡管他仍然不斷地在時髦的餐廳和派對上出現,他看到朋友們的談話和舉止變得越來越野蠻。許多人加入了法西斯鐵衛軍並開始大肆宣傳反猶太主義。其他人雖然沒有公開加入,但也沒有抗議或抱怨。在與他談話時,所有人都變得尷尬起來。但過了一段時間,這種尷尬變成了公開的決裂,而正是這一點讓塞巴斯蒂安的日記與眾不同:他實際上成為了整個一代知識分子腐敗的見證。白天,他與朋友保持聯系,與他們一起參加聚會,與他們共進午餐。到了晚上,他在日記中描述了他們道德上的怯懦。」(導讀,III)這部作為「整個一代知識分子腐敗的見證」的日記,的確具有「炸彈」的性質和力量。

在整部日記中,塞巴斯蒂安論述最多、而且最令他感到痛苦的知識分子就是他的早期的導師、布加勒斯特大學哲學教授納埃·約內斯庫,納粹主義的鐵衛軍的精神領袖。塞巴斯蒂安因敬佩他的學問與智慧而發展為亦師亦友的關系,但是在第一篇日記中就已經開始抨擊他的關於「民族團結」的講演以及追隨他的【信仰報】。作為納埃的學生,塞巴斯蒂安很清楚他的思想有過如何驚人的變化。在1935年11月25日的日記中,他談到納埃所開設的一門關於「政治邏輯」的課程就是為鐵衛軍信仰提供一點佐證,他稱贊和鼓勵學生要成為「政治一代」,反對「書呆子一代」,他認為書呆子一代學究氣太濃,而政治意味著行動、生活、與現實接觸。塞巴斯蒂安提醒納埃,他在1928年5月寫過一篇題為【年輕人的想法】的文章,認為年輕一代的取向不應該到鼓動者和櫥窗破壞者所在的大街上尋找,而應該在圖書館和它們所包含的代表性價值中去尋找。納埃冷冷地回答說「可現在完全不同了。那時候是理智的時間,而現在是政治的時間」。這樣的回答今天看來恐怕還算是誠實了,但是塞巴斯蒂安的反應是「可憐的納埃!他竟墮落得如此之快……」(35頁)其實從1928年到1935年,這樣的轉變已經不算太急速、太驚人了。

有一Tessar巴斯蒂安沒去上納埃的課,除了對他最後幾堂課是去年上課的重復感到厭煩之外,課上表現出來的那種輕率的政治態度也讓他感到惱火。他想起有人批評納埃所講的根本不是自己原創的思想,只是照搬斯賓格勒和其他德國人的言論罷了,「他在恰當的時刻使用他們的話,但沒有說明這些話的來源。也許是這樣的。我不知道。但是在納埃身上有一些惡魔的影子」(44頁)。後來塞巴斯蒂安在閱讀奧斯瓦爾德·斯賓格勒的【決定性的歲月】的時候,發現了在納埃的課程中出現的許多完整的句子、公式、觀點和悖論,「去年的全部課程(國內政策和外交政策、和平、戰爭、國家的定義),他的所有‘大膽的設想’(新加坡、垂死掙紮的法國、作為亞洲大國的俄羅斯,沒落破產的英國)在斯賓格勒的書中全都存在,而且用詞是如此驚人地相似」(60頁)。這是一個學術上的墮落與政治上的墮落並列的案例,一個敢於違背學術倫理的人同時在政治上墮落,這樣的例子實在太多了。

塞巴斯蒂安對於納埃·約內斯庫的鐵衛軍主義有過深刻的思想剖析與批判,他敏銳地從納埃的這些論述——「戰鬥狀態就是我們所稱的政治。一個政黨自身存在的義務就是要消滅所有其他政黨。最終的結論就是……唯一有的只可能是征服他人或奪取政權,以及……合二為一。從那時候起,因為所有反對或反抗的可能性都已被消除……一個自身包含著戰爭理念的集體被稱為一個國家,而一個國家是由敵友方程式式來定義的。」——中看到了最可怕的實質:「他的整個異端學說源自一種瘋狂而可怕的抽象概念……它比對‘個人’的抽象更為冷酷,更無實體性,更具人為性。他忘記了他所談的是有血有肉有激情的人,而且不管你怎麽想,人們都有生而向往自由的本能,有著對自我個體存在的認識。……更令人沮喪的是,他所有這些理論都源自庸俗的政治考量。」針對羅馬尼亞鐵衛軍透過宣揚的抽象的概念以攫取權力、實施極權政治的意圖,這種在理論上的剖析與批判無疑是一針見血,但是塞巴斯蒂安更敏銳地發現和揭露了納埃發表這番言論的現實場景:「我深信,他昨天之所以那樣說話——如此多的政治暗示,如此痛苦的希特勒式的說話風格,都是因為在前排聽眾裏坐著一個身著國家制服的鐵衛軍成員。我能感覺到,他是在為他說話。」(第9頁)

當一場慶祝羅馬尼亞的整個右翼勢力、整個的「民族主義」力量重新集結在斯泰利安·波佩斯庫周圍的活動正在進行的時候,納埃·約內斯庫代表【庫凡突爾日報】向他發送了賀電。塞巴斯蒂安在日記中寫著:「我不知道納埃·約內斯庫是否會感到內心深處正在腐爛。」(101頁)拉杜·愛奧尼德在該書「序言」中深刻地分析過塞巴斯蒂安與納埃·約內斯庫在思想上的對立與友情上的復雜關系,他指出在上世紀二十年代後期,已經成為有影響力的知識分子但還不是鐵衛軍思想家的納埃·約內斯庫支持出版米哈伊爾·塞巴斯蒂安的作品。塞巴斯蒂安從未忘記這種支持,並為此反復尋找理由為他早期的導師辯解和解釋。1934年塞巴斯蒂安請納埃為他的書【兩千年之久】寫序,納埃竟然寫成一篇野蠻的反猶太主義文章,甚至在這篇序言中警告塞巴斯蒂安認為自己是羅馬尼亞人是一種同化主義的幻覺。盡管如此,塞巴斯蒂安還是在書中用了這篇序言,但他在後來的一本書中以憤怒和悲傷進行了回應。(序言,XVI)約翰·班維爾對這件事的評論是:「這篇文章令塞巴斯蒂安覺得匪夷所思,雖然他感到悲傷、失望,但是他還是將這篇駭人聽聞的謾罵當作自己小說的序言發表了。後來他在文章裏寫到收入這篇文章是他能夠報復約內斯庫的唯一方式。當面對自己最親密友人所表現出的不知羞恥並且大肆宣揚的反猶主義,塞巴斯蒂安總是表現出堅忍和惹人憐惜的悵惘。」(附錄,780-781頁)這與拉杜·愛奧尼德對兩人關系的分析是一致的:「塞巴斯蒂安認為納埃·約內斯庫是個機會主義者,甚至談到他的鐵衛軍信仰時也是如此,但是我們這位猶太作家仍然對這位法西斯哲學家懷有復雜的感情——‘喜愛、惱怒、懷疑、厭惡’。1938年5月,納埃·約內斯庫恰恰因為他作為鐵衛軍領導人的活動而被捕關押在集中營,塞巴斯蒂安對此感到痛苦和擔憂。他繼續試圖將約內斯庫的政治行動解釋為‘誤判’,‘一半是鬧劇,一半是野心’。1940年3月,納埃·約內斯庫去世時,塞巴斯蒂安無法控制地抽泣起來,將他的死視為失敗和不公正。」(序言,XVI)

塞巴斯蒂安對納埃·約內斯庫的態度也同樣出現在對待其他幾位交情匪淺但是在政治上立場不同的朋友身上。他的好朋友米爾恰·伊利亞德是著名的學者和小說家,在1935年11月27日的日記中,塞巴斯蒂安談到發現米爾恰越來越明顯地向右翼滑動,「我不允許這樣的辯論給我對他的感情蒙上絲毫陰影。以後我會盡量避免與他發生‘政治爭論’」(35頁)。在1936年9月的一場辯論中,塞巴斯蒂安意識到「我想從我們的討論中去除任何政治傾向。但這可能嗎?無論我們喜歡與否,街頭生活都會影響我們。只要隨隨便便地反思一下,我就能感覺到我們之間的裂痕正在擴大。……我感到,在我們之間有一種尷尬的沈默,半遮半掩了我們想避免的解釋,因為我們雙方都能感覺到它們。我對他的失望之感越來越強……」(98 -99頁)但是他還是認為米爾恰「既不是江湖騙子,也不是瘋子。他只是天真。但天下也有如此災難性的天真!」他甚至想到「也許有一天形勢平靜下來,我再來給米爾恰讀這一頁,看看他羞愧得臉紅」(144頁)。到了1938年4月,有一天晚上在米爾恰家吃晚餐的時候,塞巴斯蒂安感到「有很多很多的話要對他說。他在政治上投其所好是沒有任何借口的。我決定對他直言不諱。不管怎樣,如今我們之間已經沒有多少可以回避的了。就算我們老朋友再次見面,我們的友誼也走到了盡頭。……我最後還是沒能和他說話,因為我們剛從桌旁站起來的時候,彭丘斯突然走了進來」(197頁)。

拉杜·愛奧尼德在「序言」中告訴我們,二戰後米爾恰在芝加哥大學作為宗教歷史學家取得了非凡的成就,「然而,與他那一代人的其他著名代表不同,伊利亞德從未承認自己作為鐵衛軍思想家的過去,也從未對他參與這個法西斯組織表示遺憾」(序言,XVII)。看來天真的不是米爾恰,他也更不會有任何羞愧之感。

比較起來,塞巴斯蒂安在情感上對朋友的忠誠、在正義倫理上對自己內心的反思是那種歷史時刻中的一束雖然微弱但是真實的光。即便對於一套政府雇員按照規定要穿的制服,他的內心也充滿了自我譴責。「我必須這樣做嗎?我不知道。……我感到很慚愧,到那個時候我會感到更加慚愧。當我沒有能力抗拒這部喜劇時,我是否有權評判其他任何人的道德品質?……對更大的壓力,我會怎麽辦?如果在集中營我會如何表現?在行刑隊面前,我還能保留多少自豪感?假設我寫的東西有一天可能對遙遠的讀者有意義,這種制服難道不會在我的思想、感受和寫作中抵消任何道德意義、任何道德價值?我是一個穿制服的作家。想一下,那些因為拒絕忍受更少的東西而死在火刑柱上的作家們!……我覺得自己的容貌被損毀了,資格被剝奪了——就好像我已經失去了使用‘我’這個字的權利,而這個‘我’字代表著自尊感和自豪感,而且把它寫出來是完全正當的。」(261-262頁)如果說在今天「這本日記簡直就是一顆定時炸彈」的話,我相信它根本無法炸開納埃·約內斯庫、米爾恰·伊利亞德的靈魂,唯一能產生道德批判力量的物件是像塞巴斯蒂安這樣的好人。

在那樣的歷史時刻之中,塞巴斯蒂安在從事律師業務的時候受到的挫折、失敗是必然的。他在絕望之中因客戶遭受的不公正對待而發出的悲鳴令人不忍:「世界上有什麽力量可以震撼官僚思想的法官萎縮的良心呢?想一下博格紮的自由竟掌握在這些人手中!他們卻代表的是國家、憲法權威、正義、道德、真理……可憐的博格紮!他當然不知道正在發生的任何事情……」(153頁)「悲傷,悲傷的時刻。所有人都由於虛偽、懦弱和自私自利被淹沒在多麽微不足道的浪潮之中!……是否有一天人們可以公開地談論這些黑暗的日子?我相信會有的,絕對會有的。當這一天到來時,我希望我仍然在這裏。」(101頁)在這樣的時刻,希望是支撐他生存下去的力量。

1937年12月21日,鐵衛軍在議會的選舉大獲全勝。在中午與友人聚餐的時候,塞巴斯蒂安想到的是「我們不再有任何可蠃的東西,任何可捍衛的東西,任何可期待的東西。幾乎所有的東西都將喪失。而等待著我們的會是監獄,極度貧困,也許是逃亡,也許是流放,也許更糟」(170頁)。但是在第二天寫的日記中他追述了這一天的晚上在家裏聽日內瓦電台播放巴哈的管風琴合唱、布雷斯勞電台播放巴哈為管弦樂隊創作的【賦格】和【托卡塔】以及馬克斯·雷格的【莫札特主題變奏曲】的感受:「一切都非常漂亮,最重要的是,令人舒緩。」(同上)應該說,在整部日記中,有關欣賞音樂、閱讀文學名著的描寫相當感人,作為作家和文學批評家的塞巴斯蒂安的藝術素養源自歐洲文化的深厚土壤;他特別喜歡作家之中有普魯斯特、紀德、巴爾錫克和莎士比亞。這令我想到女作家維珍尼亞·伍爾夫(Virginia Woolf,1882-1941)在納粹戰爭的叫囂和爆炸聲中寫下的日記:「如果說這就是我生命的尾聲,那我難道不該去讀莎士比亞嗎?……昨天我突然想到,這說不定就是我最後一次散步了。麥浪翻滾,裹挾著罌粟的花朵。晚上,我讀我的雪萊。」(伍爾夫【思考就是我的抵抗】,齊彥婧譯,中信出版社,2022年,200頁)

還應該補充的是,塞巴斯蒂安所經歷的時而復雜甚至不乏享樂主義的愛情經歷中同樣有某個感人的時刻。比如有一個晚上,他和女演員萊妮在結束排練和用餐之後走路回家的時候,想到「她把她的角色演得如此優美,如此簡潔,如此強烈,如此真摯的情感,以至於我對她重新燃起了柔情,就像我初戀時愛她一樣。我們在一張海報前停了下來,讀著並排印著的我們的名字。在這空空蕩蕩的林蔭大道上,似乎只有我們兩條孤影在漫遊」(231頁)。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)