新華社北京12月29日電 12月29日,【新華每日電訊】發表題為【「抓哏」:跳水盤頭的感覺「倍兒棒」】的報道。

即將過去的一年,天津這座內建「幽默氣質」的城市屢上熱搜。這一年,海河兒女那種無論際遇浮沈,始終在生活中「抓哏」的樂觀,被更多人看到。

從天津大爺跳水風靡一時,盤頭大姨火出「津圈」,明星、遊客都來體驗「哏都」特色,到「哏都養老院」中的爺爺奶奶用短影片,給年輕人展示何謂「人間清醒」,短短幾月漲粉80萬……「哏都」人民正用自己獨特的文化,彰顯著這座城市的性格。

成長在天津的著名作家馮驥才的【俗世奇人】,是許多中國人認識天津衛各色能人的一扇視窗;如今,這裏的新「俗世奇人」們,正在展現著新的風貌,為城市賦予新的內涵。

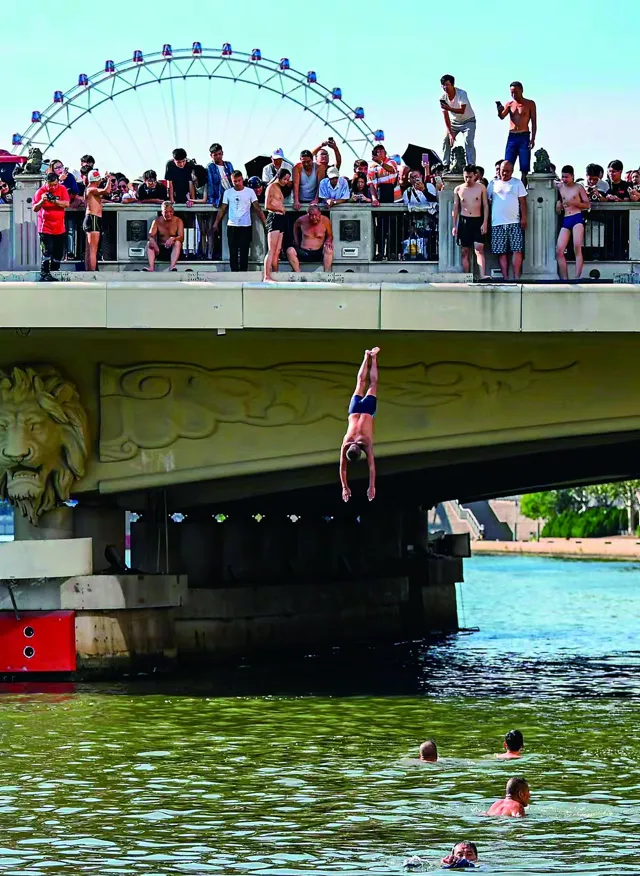

8月29日,在天津海河上,一位「大爺」從獅子林橋跳入水中。新華每日電訊記者 孫凡越 攝「我們盤頭大姨人都倍兒好」

采訪盤頭大姨那天,「哏都」迎來了今冬初雪。

網紅打卡點「朱姐美發」開在河東區程林裏,雪霧迷蒙中,小小的門臉並不好找。記者攔下一位路人打聽,「這片兒曲裏拐彎兒的是難找,不過我們老街坊都知道,我領你過去!」這是一位三四十歲,典型的「天津姐姐(方言裏讀作‘結界’)」。得知記者不是來盤頭的,而是約了朱姐做采訪,她的語調又輕快起來,「咱天津盤頭大姨火了,等年前我問問,也帶我們家孩子來盤一個,多哏兒啊!」她把記者送到「朱姐美發」門口,笑瞇瞇道了別。

朱姐名叫朱風民,今年54歲,做盤頭已有30多年。她的美發店,仍舊透著些「老派畫風」——居民樓一層、小小的推拉門、暗紅色座椅、五顏六色的卷發棒、呼呼作響的吹風機……朱姐爽朗的笑聲把店鋪烘得熱氣騰騰。

她每天早上8點準時營業,記者8點20分進門,第一位客人徐姨已經到了一會兒了。朱姐一邊招呼記者坐下,一邊給徐姨「上發卷」,手裏的活兒一刻沒停。

「有嘛事也不能耽誤了客人」,是朱姐一直堅持的原則。前些日子有媒體約她去現場錄綜藝節目,朱姐翻翻店裏的預約本,發現幾個錄制時間都約滿了,於是婉拒了邀請。朱姐看重客人,主顧們也很「長情」,有的大姨「跟了朱姐30年」,到了該盤頭的日子,就算路遠,打車也要來找朱姐。

2023年,天津盤頭大姨忽然走紅。過去小店的常客以「大姨」為主,如今卻多了不少「全年齡段」的新面孔。有從各地趕來體驗的明星網紅,舉著自拍桿全程直播盤頭;也有遊客出於好奇,進店感受「天津特色」;還有本地年輕人抱著一顆試試看的心,重新打量這種過去覺得有點「土」的發型。

「前幾天還有個美國姑娘來盤頭。」這位朱姐記不清名字的美國姑娘叫星悅,是個網紅博主,朱姐給她設計了一款美人魚尾造型的高盤發——她的影片在B站收獲了97.4萬點選量和7800多條彈幕。

但朱姐對流量並不敏感。記者問她:「知不知道自己是什麽時候紅的?」她笑著搖頭。她只知道店裏的預約本越寫越滿,老主顧們都得趕著下雪天、起個大早兒「頂門兒來」,生怕來晚了排隊時間長。

但她能清楚記住那些年年都來找她的「資深盤頭大姨」,熟稔她們的審美喜好、性格經歷,不看預約本也記得哪個「姐姐」這兩天該來了。

天津盤頭的「保質期」一般是7天,趕路、擠車、幹活、睡覺都不會影響發型,所以很多老主顧每周來「保養」一次。一年又一年,一周又一周,朱姐和客人們早成了家人。

「我們盤頭大姨人都倍兒好、倍兒熱情!」朱姐很為店裏的熟客們驕傲,說起網上那些「別惹天津盤頭大姨」的段子,她還要為姐妹們「正名」——高高盤起的頭發,不是「不好惹」的象征,而是大姨們一輩子不倒、不敗的精氣神。

在「老姐姐」還只是「姐姐」的年代,這座九河下梢的老工業城市曾承受過市場化變革帶來的陣痛,但際遇的起伏與生活的瑣碎都不曾磨滅她們心中的樂觀和對美的追求。

「頭發一盤上,精神頭兒就起來了,至少年輕10歲!」徐姨名叫徐克萍,虛歲68。退休前,她在廠裏給電機纏線包。她說自己一輩子就兩樣嗜好:一是「愛美」;二是好運動,會打排球,更喜歡看排球。上班的時候總不得空閑,如今退休了,老伴陪著她全國各地去看球。她也像年輕人一樣「追星」,最喜歡主攻手李盈瑩。作為天津女排啦啦隊裏出名的盤頭大姨,徐姨語氣裏帶著點自豪:「上哪兒去都有人找我合影,說天津盤頭大姨來了!」

說說笑笑間,小店的客人逐漸多起來。

「做完頭發得從你這兒拿把傘走!」馬姨還沒進門兒,先跟朱姐借傘。「傘有的是!」朱姐像招呼家人一樣,讓馬姨趕緊進屋暖和暖和。馬姨比徐姨還要年長些,退休前在企業裏幹銷售,她在朱姐店裏盤發20多年,是「七天一來,風雨無阻」的熟客之一。

葛姨緊接著推開了門。前些日子她得了重感冒,已經一個月沒下樓了,康復之後,第一站就來找朱姐。葛姨拿出手機翻照片,螢幕上的她一頭復古式盤發、穿旗袍、做美甲,光彩照人。「要是不做好頭發化好妝,我是真不願意見人!」

出於信任,最「不願見人」的時候,大姨們會第一個想起朱姐。朱姐見過很多老主顧最「狼狽」的樣子。「有個老姐姐七十多歲了,前些日子做了心臟支架手術,一出院連家都沒回,先來我這兒盤頭。」

天津方言裏有個詞叫「要好兒」,就是要追求生活中的美好。朱姐覺得,大姨們盤頭,就是「要好兒」——一輩子總有高峰低谷,走出來、盤了頭,就算「披掛上陣」,又可以在生活的舞台上閃亮登場了。

朱姐老家在山東,30多年前來到天津謀生,學起了美發盤頭的手藝。店裏盤發的價格從3元漲到保持多年的35元,再到最近的五六十元,始終不算貴。盤個「閃著彩燈亮片」的「頂配版」,也就不到200元。盡管掙得不多,但她憑手藝吃飯,助力姐妹們那份「愛美」「要好兒」的夢想,這讓朱姐很有成就感。

這兩年,她開始學著年輕人的樣子,把盤頭作品拍成影片發上網。後來又做起直播,宣傳小店的同時也帶點貨,徐姨、馬姨老主顧都在直播中出過鏡。沒想到今年忽然火了,朱姐無心插柳地接住了流量。「還有網友問我,徐姨她們是你請的專業模特嗎?」朱姐忍不住笑出聲,「我哪兒有工夫請模特去!」

9點,朱姐熟練地架起手機,準時開播。她一邊流暢地說著「直播術語」,一邊為馬姨盤發,還要時不時看看飛過的彈幕,抓緊回復兩句。有網友問小店的地址,說自己要從江蘇坐飛機過來體驗。朱姐急忙笑著喊道:「你要說上天津來旅遊,順道兒來盤個頭還行,可不能特意過來,成本太高。」一句話,引得店內客人都樂出了聲。

面對網友「你這設計不好看」「土不土啊」的負面評價,朱姐都能用一兩句玩笑輕松帶過。只有一類評論會讓她「破防」,那就是不尊重大姨們的惡語相向。她會用溫和的語氣,嚴肅地維護自己的客人。相比朱姐,大姨們對螢幕上飛過的「差評」反倒淡定不少。「咱自己喜歡就得,別人說嘛我無所謂。」徐姨說。

美容美發行業不斷叠代,在盤頭大姨火起來之前,屬於這款發型的關鍵詞是「土」,但大姨們懂得這份高高聳起又緊貼地氣的珍貴。這種發型皮實又實惠:不需要昂貴的藥水,功夫都在理發師一雙手上,只要發膠給夠,保質期內風吹雨打都不怕,還能隨心所欲地加上珠子、亮片兒、閃粉……頭發盤好,馬姨還花10塊錢買了一只藕荷色的蝴蝶發卡,朱姐要送給老主顧,馬姨不幹,「一碼歸一碼」。有多少錢辦多少事,用不高昂的價格換來最高昂的狀態,這是天津盤頭大姨們信奉的人生哲學。即便青春已經流逝,她們依舊能在這裏獲得美麗與認可,訴說心聲,得到彼此真誠的回應。

今年重陽節,有電商平台邀請朱姐編了套盤頭教程。她答應得很痛快,沒把手藝當成「不傳之秘」,願意讓更多人「滿頭繽紛出門去」,精神抖擻地面對日復一日的生活。

「生存一分鐘,快樂六十秒」

「認識!老鐮刀,生存一分鐘,快樂六十秒嘛!」聽說記者接下來要去采訪跳水大爺,朱姐、徐姨都很興奮。在「哏都」,你很難找到兩個純粹意義上的「陌生人」,老天津人管女性叫姐姐、大姨,管男性叫伯伯(方言裏讀作「掰掰」)、大爺……仿佛同為海河兒女,就算沾親帶故。

海河,天津的母親河。為天津帶來的不僅是生機和親切感,還有一座座別具一格的橋梁。獅子林橋建於1954年,過去人們知道它,多半是因為橋上形態各異的銅獅子。但在2023年,它為人熟知,是因為「天津跳水大爺」。

今年夏秋之際,大爺們如往常一樣,從獅子林橋上縱身躍入海河中,濺起的水花也一如往常。但這一次,這些並不專業的水花,濺到了互聯網上,形成了一波波漣漪。一時間,「天津跳水大爺」火爆全網,火到獅子林橋被網友戲稱為「6A級景點」,後來又「升級」到「8A級」。有人開玩笑說,「每天有1億人到天津」,連天津本地人想一睹大爺們的英姿,都擠不進去。

隨後,一場「質疑大爺、理解大爺、成為大爺」的「跳水熱潮」,從線上蔓延到線下,不少跳水愛好者、遊客、網紅,甚至前專業運動員,紛紛來獅子林橋「致敬」。

「最先火起來的是梅子,8月份他在橋上說了一句,‘我不是大爺,我是伯伯!’那影片一出來就爆了。然後是老鐮刀,喊完‘快樂六十秒’,一下這獅子林橋就出圈了!」說話的是王金洲,網名「沐雨秋哥」,今夏追看「跳水大爺」短影片的人,應該對這四個字耳熟能詳。

「天津土著60後,喜歡天津的文化歷史,喜歡用鏡頭記錄天津民間的文藝、體育活動,尋常百姓樂樂呵呵的小生活。」在抖音上,他的自我介紹很直白,影片也沒有花哨的特效,就拍拍跳水冬泳、摔角健身、唱歌起舞的海河兒女,卻擁有1.9萬粉絲,總計獲贊45.1萬次。

這位忠實的記錄者也是伯伯、大爺們的「金牌聯系人」。今年初秋,出於安全考慮,9月6日,天津獅子林橋跳水隊宣布結束獅子林橋跳水,發出一封「津味十足、內建語音」的倡議書。高台上的「明星」各自回歸平凡的生活。3個月過去,想再找到他們並不容易,聯系「秋哥」可以算是「捷徑」。有人以為王金洲是網紅經紀人,實際上他是個退休化學工程師,只不過他「打小兒在海河裏遊泳,就是對這片地兒、這幫人有感情,咱嘛也不圖」。

在「秋哥」的引薦下,我們見到了那些此前在網上刷屏的「熟面孔」——

「梅子伯伯」真名叫梅利江,他鼻梁上架著眼鏡,一說話就笑,笑容裏帶著靦腆。「秋哥」說他是網紅,他樂呵呵地搖頭。「我那影片號現在一共5000粉絲,還每天一二百地往下掉。」但他不在意,「我又不指著它掙錢嘛的」。

在獅子林橋跳水隊,今年52歲的梅利江算是年輕人,卻也有30多年的「跳齡」了。他喜歡跳水,從橋上飛身一躍紮進水裏,就覺得挺痛快,「為的是強身健體、開心快樂!」對於網友們都喜歡的那句「我不是大爺,我是伯伯」,他還是很高興,因為「把快樂傳了出去」,還順手把家鄉「捧」上了熱搜。

自從隊裏發了那份「停跳」倡議書,「梅子伯伯」信守承諾,有幾個月沒下水了。他怕記者素材不夠,主動提出要「場景重現」一下,「橋上不能跳了,我從這河邊兒給您跳一個!」記者解釋了幾遍,就是請他聊聊「獅子林橋跳水」的故事,不用真跳,這才作罷。見面那天,有商業機構前來拍攝,機器架好,工作人員跑到他跟前說:「你現在跳一個,我們給你500塊錢。」好脾氣的「梅子伯伯」有點兒不高興了:「500塊錢?你給我5萬我也不跳!」他和王金洲都覺得,開口提錢是小瞧了天津跳水人、冬泳人的格局,輕看了海河兒女身上的正能量。

「快樂」「樂兒」「多有樂兒」「到哪兒也是個樂兒」……和「老鐮刀」蘇長海聊天的半個多小時裏,「樂」是出現頻率最高的關鍵字。

蘇長海今年74歲。他穿著鮮艷的泳褲,用高亢到幾乎破音的地道天津話,喊出「生存一分鐘,快樂六十秒」,然後以彎成一把鐮刀的「固定動作」,在眾多手機鏡頭的「圍堵」下縱身入水——今年夏天的這一幕,成為「天津跳水大爺」的「年度名場面」。而這其實是他20多年來的「保留節目」了。

「老早我就跟獅子林橋那兒跳水。跳之前,先來段多語種報幕,特別有樂兒。後來我拿人家寫的詩改個順口溜,‘生命誠可貴,愛情價更高。生存一分鐘,快樂六十秒’!」每次跳水前,他都先把這四句大聲朗誦一遍,後來連前兩句也省了。「迎著風往水裏一紮,嘛煩惱都忘了。」

今年9月之後,蘇長海也很少去獅子林橋了。他還記得警察上門兒來找他做工作,不急不惱,一張嘴就是:「伯伯,您疼疼我們吧!您老水性好,可那些個跟風的您看著不危險嗎?」蘇長海說,他聽了心裏「怪不落忍的」,再想到那些為了處理突發狀況集結在橋下的救生艇、救護車,決定響應倡議,換個地方。天津市有關部門給大爺們安排了一處專業的跳水館,電視台來采訪蘇長海,他在高台上畫出熟悉的弧線,也對著鏡頭請粉絲放心,他又找到能「快樂六十秒」的地方了。

從夏天到現在,許多媒體報道過蘇長海74年的人生經歷:天津生人,水性好,上初中在學校學過體操,因為胳膊腿都軟,下腰劈叉他總比別人學得快。後來,一身童子功因為下鄉到內蒙古而暫時撂下。在草原上,他學會了蒙語,摔角也有「半專業」水平,還認識了後來的老伴兒。兩口子回到天津,他蹬三輪兒養家,拉扯一雙兒女長大。因為癌癥,老伴兒離開了,蘇長海從此不願意在家久待。是跳水治愈了他,跳著、說著、笑著,就這麽成了「網紅」,又從流量的風口浪尖上退了下來……人們從「老鐮刀」燦爛的笑容裏,品出了不一樣的滋味。

「還有人跟我說,長海兒啊,你這一輩子多苦啊!」蘇長海頓了頓,笑著問記者,「我怎麽不覺得苦呢,我怎麽覺得我這日子過得挺有樂兒的呢?」

進入11月,室內場館水溫也下來了,他不再去跳水,轉而接過了西沽老頑童體操隊遞來的「橄欖枝」,每周二、四、六到西沽公園和各懷絕技的隊員們一起鍛煉。「我也就會劈個叉,但咱有樂兒啊!到了就給大夥兒活躍氣氛!」換個專案,他還是一樣的真誠熱情。「我就把身體練得結結實實的,活著一天,就高高興興過這一天。」

「‘哏都’的樂觀,是一輩輩沈澱下來的」

「有什麽建議給年輕人啊?我建議不要給年輕人建議。」「別曬甜蜜,別曬成功,物理學常識告訴我們,曬總會失去水分。」這些被一遍遍傳播的「金句」,出自2023年走紅的「哏都養老院」中的老人們。

他們的短影片以養老院為創作背景,又「哏兒」又達觀,能共情年輕人的焦慮與困境,也從不避諱衰老和死亡的話題,用樂觀和通透為年輕人演示什麽是「人間清醒」,也讓年輕人對養老院有了新的認識。不少被戳中內心的網友直呼:「這些可愛的爺爺奶奶,治好了我20多年的焦慮。」

影片男主角之一,是年近80的陳維真。因為長相酷似【飛屋環行記】裏的卡爾·法雷迪森,所以被網友親切地叫作「卡爾爺爺」。他的孫子,「90後」短影片創作者陳卓,便是這群爺爺奶奶「破圈」的「助推者」。

「卡爾爺爺」過去是名公交車司機,曾被診斷出一種罕見的神經系統疾病格林-巴利症候群,兩次被下了病危通知書。幾年前,他選擇住進養老院。

陳卓大學一畢業就去了廣州工作,每年能見到爺爺的次數屈指可數。今年3月,他辭掉工作回到天津,「未來我還有大把的時間去體驗這個世界,但現在我想好好陪陪老人」。

因為常去探望爺爺,陳卓發現自己與養老院的爺爺奶奶們接觸起來非常舒服,便開始拍攝、剪輯影片,記錄他們的晚年生活,釋出到短影片平台上。沒想到,影片發出後幾個月,「卡爾爺爺」火了,開始有網友每天在賬號下催更。

「老人在這裏的生活非常簡單,有時候很像幼稚園,按時吃飯,按時睡覺。生活雖然保障得不錯,精神上卻缺少安慰。」陳卓說,影片越來越火,拍攝過程越來越順溜,老人們的精神面貌也開始發生變化。「正是這樣的變化,引發了我的興趣,並成為持續創作的動力。」

「余老師」如今已年過九十,在影片裏扮演老人們的化學老師,時常制造點「魔幻實驗事故」,迷糊裏透著清醒,可親又可愛。「因為她最美好的狀態是30年前當老師的時候,我就讓她扮演過去的自己。」陳卓說。

「卜爺爺」今年63歲。他40多歲時,因糖尿病引發了偏癱,心理落差很大,於是開始抽煙,一天能抽4包。「我們開始拍短影片的時候,他非常羞澀,拍到3個月左右,我們設計了一個劇情:‘余老師’拿著筆記本,上面記錄著老人的名字和電話,有老人故去,就把名字劃掉,好像‘生死簿’。卜爺爺看到劇本說,要給自己加句詞,‘我要把生死簿撕了,我的命運我做主’。作為看著【西遊記】長大的‘90後’,我深深理解了卜……從此之後,我發現他有兩個改變,一是抽煙明顯變少,還有一個就是變得‘愛吃’了。」陳卓說。

「卜爺爺」這個洋氣的名字,是劉怡杉來養老院跟老人們合拍影片時取的。這個在悉尼長大的「90後」天津姑娘,12歲回到「哏都」。她做過培訓機構的英語老師,能在地道的天津話和標準的英文發音間無縫切換,因為這種「煎餅果子就咖啡」的神奇反差成為網紅短影片博主,有幾十萬粉絲喊她「腿老師」。

影片裏,「腿老師」給「學生們」上英語,講的單詞是「倍兒棒」。爺爺奶奶都不認識,她「批評」學生們沒預習,得「告家長」。幾十秒的影片,拍攝時間不短,但「小老師」和「老同學」都很快樂。劉怡杉說,老天津人身上真實、自然的樂觀很有感染力,「我挺願意他們紅,也挺願意天津紅的」。

同為天津長大的年輕人,陳卓也有類似的感受,他覺得「哏都」的樂觀精神,是一輩輩沈澱下來的。從老人們身上,他看到了一種「放下」的智慧。「能放下對病痛的抱怨,拿自己開玩笑;甚至能放下對死亡的恐懼,拿生死開玩笑。」陳卓說,「用年輕人的活力和新手段,讓老人們從新角色中找到價值,幫助他們開啟一個世界。我們之間也在‘彼此看見’,我從他們身上看到了未來的自己,他們可能也從我身上看到了年輕的自己」。