提起航空北所,大家腦海中浮現的畫面是什麽呢?我在網上經常看到一些評價,說它保守,依賴過去的蘇聯技術,缺乏創新活力。這些說法,其實都跟之前的五代機研發競爭有關。

雖然一些網民對此並不認可,但北所的實力不容小覷。每一次新型武器裝備的公開展示,都讓潛在對手感到深深的忌憚,實力可見一斑。目前,我們已經可以看到北所研發的多款主力戰機,包括殲-16、殲-16D、殲-15T、殲-15D以及殲-35系列。

中國在飛機設計領域取得了顯著進步,殲-15T系列的成功便是明證,這在空氣動力學和機體結構設計方面實作了突破,因為蘇聯並沒有研制出類似的彈射型殲-15。殲-35的誕生更是戰鬥機制造技術的一次革命性飛躍。此外,飛翼布局的G11專案也驗證了某種戰略飛行器的氣動控制技術。然而,這些令人矚目的成就,因為殲-14專案的失敗而黯然失色,甚至遭到了一些網民的批評。直到南方某研究所的X-36試飛成功後,北方某研究所又公開了兩種不同外觀的飛行器圖片,瞬間引發了廣泛關註和猜測,網友們紛紛將其稱為「殲-50」。

北六代,究竟指的是一款產品還是包含多個型號的產品呢? 這個問題其實並不簡單,它取決於我們如何定義「一款」。如果僅僅指代一個產品系列,那麽北六代可以被看作是一款。但如果我們關註具體的配置和功能差異,那麽北六代實際上包含了許多不同的產品,它們之間存在細微的差別。所以, 「北六代是一款還是多款」並沒有唯一的標準答案,這取決於你關註的重點是什麽。

北方第六代戰機專案,並非單一機型,而是多種型號的組合,可以理解為同一平台衍生出多個不同用途的飛機。 這種「一機多型」的設計理念,甚至超過了殲-35系列的水平。 那麽,這種說法是從哪裏來的呢?

因為中國只有北方設計所負責艦載戰鬥機的研發,所以研制第六代艦載機這項重任毫無疑問地落在了他們身上。 考慮到殲-35已經實作了「一機多型」,我們有理由相信未來出現的X-50也會采用類似的設計思路,從而滿足不同作戰需求。

其次,那些網上的圖片,雖然看起來很像,但仔細對比,又會發現明顯的差異。這足以說明問題了。

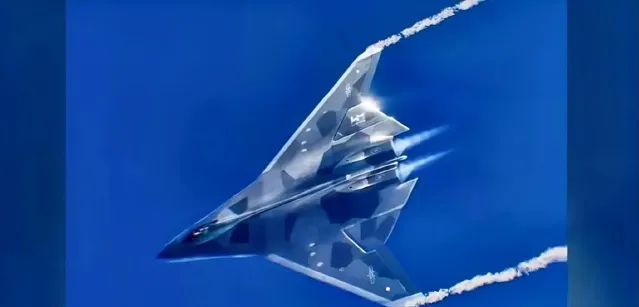

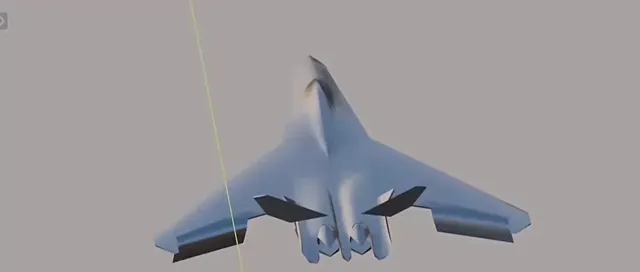

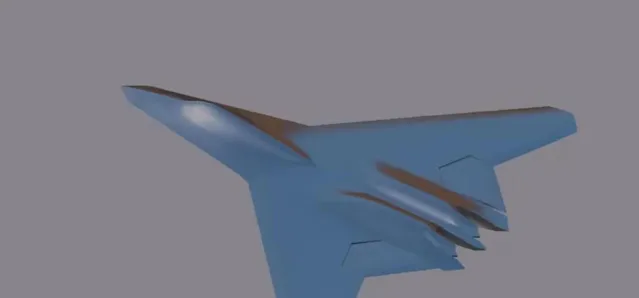

網絡上流傳的兩段試飛影像資料顯示了飛機外觀上的顯著差異,最明顯的區別在於機體顏色和設計。其中一張圖片清楚地展現了飛機腹部從彈倉位置延伸至發動機的一條明顯溝槽。此外,飛機尾部設計與殲-20的類似,也具有深溝結構。從圖片上看,飛機發動機間距狹窄,與殲-20的設計相似,因此沒有尾椎。

塗裝深色的X50戰機,其尾部設計與殲-35相似,這讓人聯想到它的發動機布局可能采用了更寬的間距。這種設計導致機身加寬變扁。基於此,我推測……

與照片中顏色較淺的X50飛機相比,深色系的X50飛機尺寸更大。這一發現非常重要,因為它與後文第三點論述相互印證,也直接關系到新型空戰理論的構建。

沈飛墻上畫的三架飛行器,乍一看很像,細節看不清。仔細觀察,你會發現這三架飛行器雖然相似,但大小卻差異巨大,似乎是三種不同型號的飛行器。它們的樣子很新穎,很可能代表著新型飛行器技術。

綜合以上分析,我們可以看出,X-50專案並非簡單地開發一種飛機,而是基於氣動平台,研發出一系列不同型號的飛行器,這與殲-35的「一機多型」思路有著顯著區別,體現了更大的差異性。最近曝光的兩張不同照片,很可能就展示了其中的兩種型號。

仔細觀察一下X50的整體設計,你會發現它大膽又實用。這種設計理念讓我相信它具備極強的隱身能力,超高的機動性,以及在空戰中取得勝利的潛力。

網上流傳的「x50」其實是個網絡代號,因為現在還沒看到它的真容和正式編號,所以就暫時這麽稱呼它了。這架飛機的設計很特別,它結合了第五代戰機早期型號的機身結構和一種叫做「蘭姆達翼」的機翼。從飛機的頭部來看,它和放大了的殲-35戰鬥機很相似,這也側面證明了殲-35機頭在隱身方面的技術水平很高。

這架飛機的設計非常簡潔流暢。機身從前端雷達罩位置開始,呈現出明顯的菱形折線,線條逐漸收窄,延伸至雙進氣口,並與機翼完美融合,渾然一體,沒有一絲多余的突起。

飛機的主翼之後是尾翼,它像倒三角一樣,與主翼在同一平面上,兩者渾然一體。不過,關於這個尾翼的設計,大家的看法卻不太一樣。一種說法認為,尾翼和主翼實際上是一個整體,這就是所謂的「蘭姆達翼」。另一種說法則認為,尾翼其實是由水平尾翼和垂直尾翼巧妙組合而成的折疊結構,展開時看起來像蘭姆達翼,但又解決了蘭姆達翼本身容易出現的受力難題。

從試飛照片來看,飛機的翅膀末端是帶有特殊裝置的結構,許多研究報告和網絡資訊都認為這部份是可以旋轉的。翅膀尖端是飛機離中心最遠的地方,因此它的旋轉能產生極強的翻滾力,比殲-36飛機兩側的特殊翼面產生的力還要大得多。X50飛機本身也配備了類似的翼面,所以它的翻滾能力應該算是目前最強的,這也就意味著它擁有超強的機動效能。

我們以前認為X50有三種尺寸,這其實是一個非常復雜的系統工程。 就像我在標題裏提到的,設計師的規劃非常周到。這是為什麽呢?

如今的空戰和過去大不一樣了,不再是簡單的飛機對飛機的肉搏戰。現在,空戰越來越依賴資訊科技,無人機也扮演著越來越重要的角色,各種類別的飛機協同作戰,有人駕駛飛機和無人機互相配合,甚至朝著無人機自主作戰的方向發展,戰場也不僅僅局限於天空,還擴充套件到了地面和海洋。 官方媒體報道說,殲-35戰鬥機能夠指揮其他飛機進行編隊作戰,這體現了現代空戰的新特點。

未來的空中戰爭,奪取制空權以及遠端攻擊敵方目標,是空軍必須完成的兩大核心任務。這兩種任務,一個是空中對抗,另一個是對地面和海上目標的打擊。 隨著作戰任務的要求越來越嚴苛,指望單一型號的飛機就能完美勝任所有任務是不切實際的,這樣會造成能力上的嚴重不足。

殲-36,一款采用三發動機的戰機,在軍迷中引發了諸多科幻想象。然而,它只有一種型號,這種單一性導致其發展存在不平衡。雖然試圖拓展多種作戰用途,但可能在各個方面都無法達到最佳狀態。例如,相比殲-20,它的空戰機動性遜色;在對海對地打擊方面,由於無法內建大型導彈,能力也有限。因此,殲-36對五代機作戰領域的提升是有限的,主要體現在提升隱身條件下的對海對地打擊能力。許多人認為三發動機戰機能達到4到5馬赫的速度,這並不現實。至於爆震發動機等先進技術,還需要進一步觀望。不過,三發機的設計確實能夠為長時間高速飛行提供可靠的動力保障。

北所未來的空戰制勝之道是什麽?我認為,隱身能力、資訊化水平糊機動性是區分六代機和五代機,乃至決定勝負的關鍵。 這三個方面,是未來空戰的三個重要門檻。

要想不被發現,隱身是最好的辦法。五代機已經能躲避某些雷達的探測,但我們還要努力讓它在更廣的雷達波段下隱身,藏得更深更巧妙。 正因為如此,X50的設計才如此簡潔流暢。未來六代機,隱身塗層技術還會更上一層樓。

殲20和殲35的研制過程中,充分體現了中國在資訊化領域的巨大進步,這使得我們的雷達技術水平有了顯著提升。 這種提升帶來了更強大的主動探測能力,不僅能更有效地發現目標,還能支持更復雜的聯合作戰模式,甚至可以指揮無人機進行獨立作戰。

第五代戰鬥機已經達到了人類飛行員所能承受的極限機動能力。 實際上,所謂的「超機動」對於有人駕駛飛機來說,機動性並不優秀,發展潛力有限,因為過大的過載會嚴重危及飛行員的生命安全。 正因為如此,未來的戰鬥機必然是無人駕駛的。 無人機無需顧慮飛行員的生理承受能力,因此才能真正實作「超機動」,充分發揮像X-50那樣的先進氣動布局設計的優勢,這種設計遠遠超出了有人駕駛飛機的需求。

我們可以大膽猜測,那個肚子部位有條溝、身材細長的飛行器,應該是一架無人機。 這種猜測的理由是:它的機身纖細,重量輕盈,速度很快,而且在無人駕駛的情況下,更容易實作高速且極具靈活性的飛行動作,這比有人駕駛的飛機要靈活得多,也更激進。 因此,面對這種極其敏捷的空中武器,敵方飛行員根本無法做出有效反應,因為它太快太靈活了。

沈飛漫畫墻上展示的那架巨型飛機,讓我聯想到南昌飛機設計研究所研發的殲-36戰鬥轟炸機。我覺得,與其拘泥於現有方案,不如讓沈陽飛機設計研究所更大膽一些,直接為它配備四台新型WS-15發動機,打造一款專門負責轟炸的超大型飛機。想象一下,它擁有巨大的彈藥艙和極遠的航程,這將完美彌補我們空軍遠端打擊能力的不足,成為一股強大的力量。

沒錯,這些都只是我的猜測,但我真心希望它們能變成現實。 我特別盼望第六代艦載機早日問世,帶給我們意想不到的驚喜,就像當初發現新大陸一樣!

這段文字闡述了一種觀點或方法,但表達得不夠清晰,需要進一步潤色。 為了讓讀者更容易理解,我們應該用更簡潔明了的語言,避免使用過於復雜的句式和專業術語。 透過重組句子結構,重新組織語言邏輯,使其表達更流暢自然,意思更明確。 最終目標是讓這段文字更易於理解和接受,並留下深刻印象。 感謝您的閱讀,歡迎大家一起探討,並留下您的寶貴意見。