在20世紀的中國歷史中,有些閃耀著璀璨的光芒的時刻,深刻地改變了一個國家的命運。而中國的「兩彈一星」工程,正是這樣一個輝煌的裏程碑。它不僅是科技的突破,更是民族自信心的提升。在這段歷史中,錢學森,這位被譽為「中國導彈之父」、「核彈之父」的傑出科學家及其專家團隊成為了這場偉大事業的靈魂人物。今天,讓我們一起走進那個激動人心的時代,感受科技與理想交織的力量。

回顧上世紀50年代、60年代,中國剛剛經歷了艱苦的抗戰和內戰,國家百廢待興。當時面對嚴峻國際形勢的背景下,為抵制帝國主義的武力威脅和核訛詐。50年代中期,以毛澤東同誌為核心的第一代黨中央領導來集體毅然做出發展導彈、核彈、人造地球衛星,突破國防尖端技術的戰略決策。

1964年周總理宣布原子彈爆炸成功

1956年,研制導彈、原子彈被列入中國的12年科學技術發展規劃。僅用4年時間,1960年中國成功發射了第一枚自主研究的導彈。1964年中國研制的第一顆原子彈爆炸成功。1967年又爆炸成功了第一顆氫彈。1970年中國用長征號運載火箭,成功發射了第一顆人造地球衛星東方紅一號。成為繼蘇聯、美國、法國、日本之後,世界上第五個能獨立發射人造地球衛星的國家。

東方紅一號地球衛星

這一系列成就的背後,是無數科學家、工程師和技術人員的辛勤付出和不懈努力。正是他們的智慧和奉獻,才讓我們在短短的十幾年間實作了從無到有的偉大飛躍。錢學森,這位被譽為「中國導彈之父」和「中國核彈之父」的科學家,正是這一偉大事業的核心人物之一。他的貢獻,不僅體現在技術上,更在於他為國家培養了一大批優秀的科技人才,推動了中國科技的整體發展。

錢學森,1911年出生於浙江杭州,從小就展現出過人的聰慧。留學美國後,他在火箭技術和空氣動力學領域取得了卓越的成就。然而,面對祖國的召喚,他毅然選擇回國。1955年,錢學森回到新中國,開始了他在導彈和航天事業上的艱苦探索。

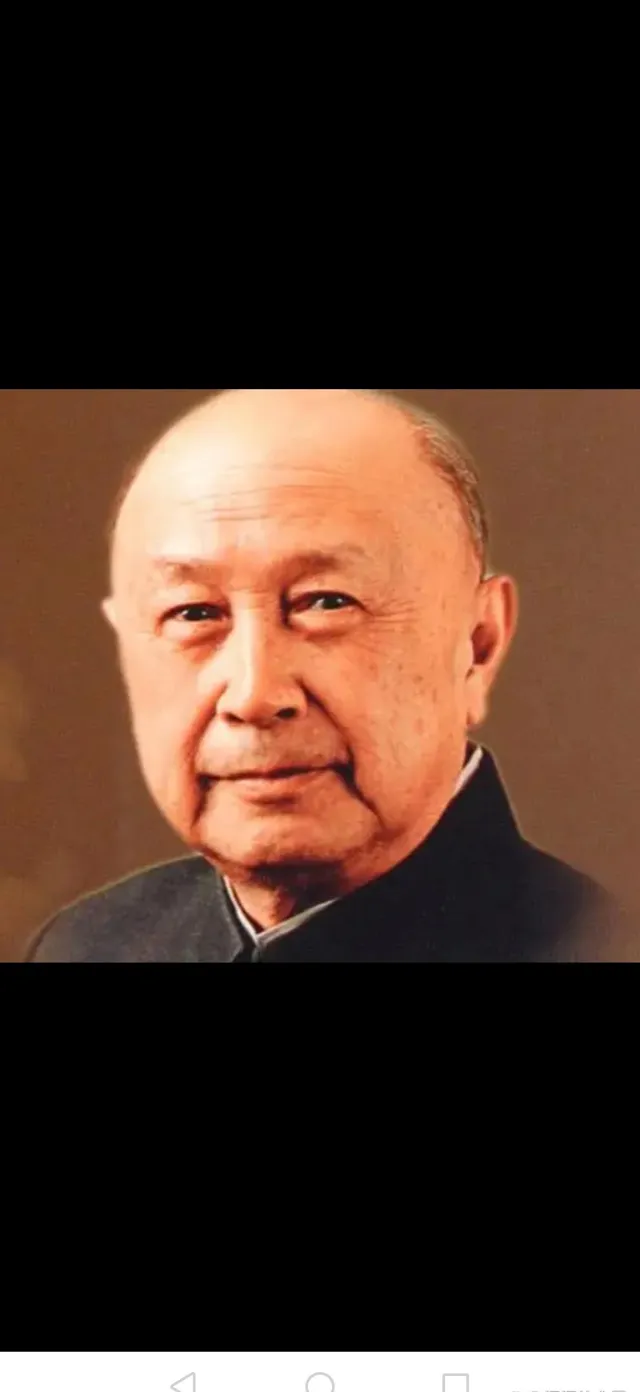

著名科學家錢學森

作為中國導彈和航天事業的奠基人,錢學森不僅是一位科學家,更是一位具有遠見卓識的戰略家。他深知,科技的進步不僅僅依賴於理論,更需要實踐與團隊的協作。他在科研團隊中倡導「理論與實踐相結合」的理念,培養了一批又一批優秀的科研人才,為中國的「兩彈一星」事業打下了堅實的基礎。

「兩彈一星」的成功離不開科研團隊的共同努力。在這個團隊中,有許多像錢學森一樣的傑出人才,他們在各自的領域中默默奉獻,攻克了一個又一個技術難關。正是因為有了這些人的共同奮鬥,中國才能在短短的幾年間實作如此巨大的飛躍。

在這個過程中,科學家們面臨著巨大的壓力和挑戰。資源的匱乏、技術的落後、外部的制裁……每一個困難都可能成為前進路上的絆腳石。然而,正是這種艱苦的環境,鍛造了他們堅韌不拔的意誌和無畏的精神。他們不僅是在進行科學實驗,更是在為國家的未來而戰鬥。

「兩彈一星」的偉大成就,不僅僅是技術上的突破,更是精神上的傳承。錢學森和他的團隊用實際行動詮釋了什麽是愛國精神、什麽是科學精神。他們在艱苦的條件下,堅守初心,勇往直前,最終創造了輝煌的成就。

在今天,科技的競爭愈發激烈,我們更需要這種精神。無論是在科研領域,還是在其他行業,創新與堅持都是推動社會進步的重要力量。我們應繼承和發揚「兩彈一星」精神,鼓勵更多的年輕人投身於科學事業,為國家的未來貢獻自己的智慧和力量。

回望「兩彈一星」的輝煌歷程,我們不僅感受到科技的力量,更看到了民族團結的偉大力量。錢學森和他的團隊在國家最需要的時候挺身而出,用他們的智慧和汗水為中國的未來鋪就了一條光輝的道路。

在新時代的征程中,我們應繼續發揚這種精神,勇於創新,敢於擔當。科技的未來是屬於每一個努力奮鬥的人。讓我們一起,向著星辰大海,邁出更加堅定的步伐!