目前在科學界來看,所有關於記憶形成和儲存機制的問題都是沒有被很好回答的問題。我們有描述記憶形成、儲存的模型,但是還不能從根本上去理解其機制。這個回答僅僅從現有的模型出發,去盡可能的解釋該問題。

問題描述

嬰幼兒時期記憶的遺失,被稱為infantile amnesia或者childhood amnesia,即幼兒期遺忘。最早由Sigmund Freud (弗洛伊德)描述和定義,並提出模型[1]。但是弗洛伊德對該現象的解釋模型,跟其他弗洛伊德的理論一樣,由於充斥著經驗主義、牽強附會的特性,逐漸被科學界摒棄。

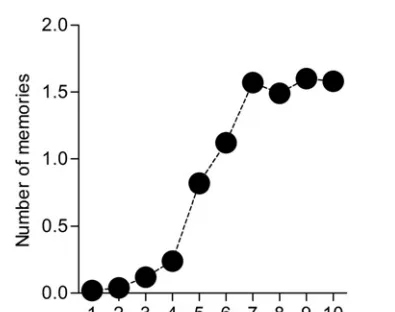

當我們談論幼兒期遺忘時,我們談論的是長期記憶(Long Time Memory, LTM)的遺失,而不是短期記憶(Short Time Memory, STM),LTM與STM之間有著明顯的機制差異。一般人在成人階段,不會記得2-4歲之前的任何事情,而且十歲之前的記憶,也會隨著年齡的增長而逐漸湮沒[2]。相對的,在兒童階段,我們很可能會記得幾歲時候的一些事情。

腦部發育

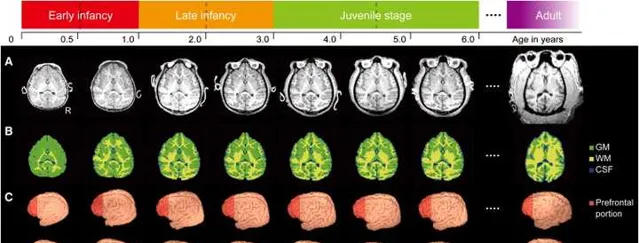

幼兒時期,人腦處在快速發育的階段,上圖是關於幼兒腦部的MRI影像[3] ,在發育的過程中,我們可以看到:

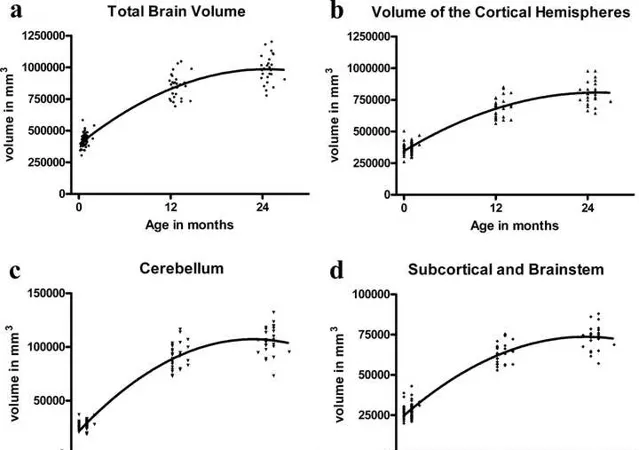

1.腦部的體積在增加(上圖中第一行)

這種增加不僅體現在整體上的腦容易,還體現在腦皮層、小腦和邊緣系統以及腦幹組織(上圖)[4]

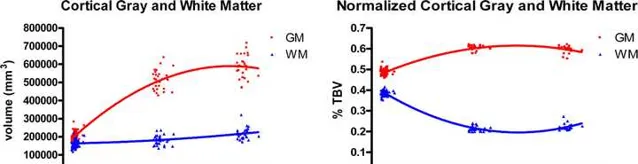

2.腦部的白質發育變化非常的明顯(第二張圖第二行,影像中亮黃色部份),白質部份主要對應神經纖維束和包裹在其外部的髓鞘,是連線腦部各個區域的訊號導線。說明 人在剛出生的一段時間,腦部各個區域之間的聯系還沒有很好地形成/建立 。

而且,灰質體積比白紙體積變化更明顯,說明在剛出生一段時間的發育過程中,神經細胞還處在迅速的形成/發育之中。

在嬰幼兒階段,腦部的結構還沒有成型,關於長期記憶的海馬體和杏仁核還處在發育過程中。我們儲存長期記憶的載體(杏仁核、海馬體)還處在快速的變化,而且功能不夠完善。我們關於記憶機制的腦部各個區域之間的連線,也處在不斷的變化之中。早期的連線可能經過一段時間的發育就被破壞了,記憶因此也喪失了[5]。

視覺

談論到長期記憶,不得不提到所記憶的內容。在長期記憶的內容中,視覺占有很大的成分。而對嬰幼兒來說,他們看到的世界跟成人看到的世界是不一樣的。在孩子還小的時候,我們不能以為然的在嬰兒身上期待我們在成人中所看到的視覺反應[6]。

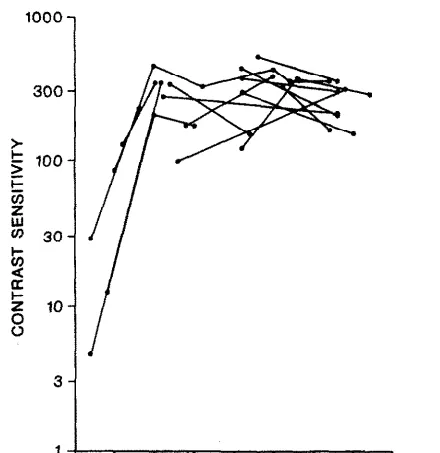

嬰兒眼睛的分辨能力在最初的十個月又一個快速的上升階段[7],在幾個月的時候,嬰兒甚至都不能看清眼前的物體。

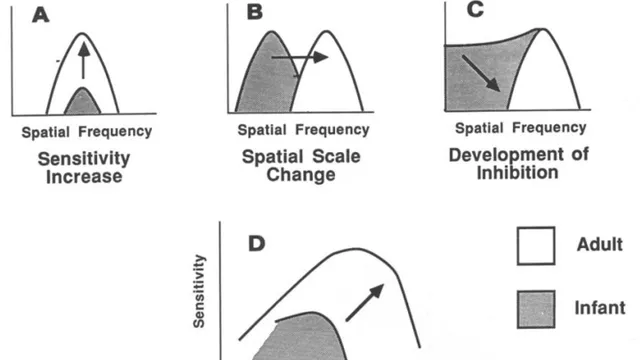

此外,嬰兒對顏色的感知也是與成人不同的[8],其對空間頻率的感知像是一個低通濾波器,而成人的更像是一個帶通濾波器。

嬰兒看到的世界並不清晰,而且也不色彩斑斕:

在視覺資訊不清晰、不準確的情況下,我們是不能指望有清晰的記憶的。

語言

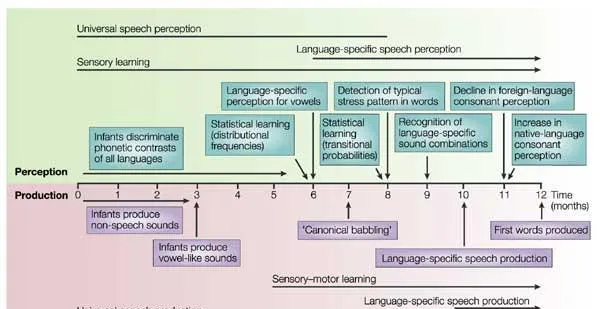

在嬰兒階段,一歲以前基本沒有語言能力[9]。在沒有語言/語言能力缺乏的時期,我們對記憶的編碼會遇到困難。對於長期記憶,我們需要經常的回憶才能保持特定的記憶或者強化,而語言編碼在回憶中是非常重要的的。

自我意識

由於腦皮層還沒有成熟,嬰兒的行為主要受皮層下組織的驅動。這時他對任何身體的需求都是直接表現出來的。因此嬰兒時期還不能透過鏡子測試[10]。他對周圍世界中事情的參與度很低,更像是一個旁觀者,而不是一個主動的參與者。隔岸觀火跟身臨其境畢竟不同,我們在旁觀的情況下對事情的記憶,顯然沒有參與其中來的好,這也是為什麽提倡沈浸式學習的原因。

--------

[1] Freud, Sigmund. Psychopathology of Everyday Life . Macmillan, 1915.

[2] Robinson-Riegler, Bridget, and Gregory L. Robinson-Riegler. Cognitive psychology: Applying the science of the mind . Pearson Higher Ed, 2013.

[3] Sakai, Tomoko, et al. "Differential prefrontal white matter development in chimpanzees and humans." Current Biology 21.16 (2011): 1397-1402.

[4] Knickmeyer, Rebecca C., et al. "A structural MRI study of human brain development from birth to 2 years." The Journal of Neuroscience 28.47 (2008): 12176-12182.

[5] Josselyn, Sheena A., and Paul W. Frankland. "Infantile amnesia: a neurogenic hypothesis." Learning & Memory 19.9 (2012): 423-433.

[6] Atkinson, Janette, Oliver Braddick, and Fleur Braddick. "Acuity and contrast sensitivity of infant vision." Nature (1974).

[7] Norcia, Anthony M., Christopher W. Tyler, and Russell D. Hamer. "Development of contrast sensitivity in the human infant." Vision research 30.10 (1990): 1475-1486.

[8] R Wilson, Hugh. "Development of spatiotemporal mechanisms in infant vision." Vision research 28.5 (1988): 611-628.

[9] Kuhl, Patricia K. "Early language acquisition: cracking the speech code." Nature reviews neuroscience 5.11 (2004): 831-843.

[10] Gallup Jr, Gordon G., James R. Anderson, and Daniel J. Shillito. "The mirror test." The cognitive animal: Empirical and theoretical perspectives on animal cognition (2002): 325-33.