這幾年,實體書店生存困難已經不算新聞了,2024年年初,出版人雜誌推出「2023年度書店生死錄」,記錄下幾十家書店的消失。媒體對書店越是關註,越是印證了書店連同它所承載的閱讀精神已經日漸邊緣的事實。

在電子書的普及,以及電商折扣和直播間低價售書的夾擊下,獨立書店如何活下去成了一個問題。此外,書店似乎面臨著自己的存在主義之問。在我們的精神和肉體都已經高度棲居於網絡的今天,書店存在的意義,除了「情懷」,還有什麽?

位於長沙嶽麓山腳下不遠的阿克梅書店,似乎是一個很好地觀察以上問題的地方。他們不賣咖啡甜品,不賣文創,不允許人像擺拍,不準備舒適的自習、洽談座位——真的只靠賣書活了下去,並且還活得很好。

阿克梅書店的朋友們。

店主小七和江濤是一對夫妻,他們經常開玩笑說,如果賣書可以靠情懷就最好了,畢竟情懷不用成本。相比於因為同情書店營運艱難所以掏錢買書的,他們更希望找到真正的讀者。從市場規律來說,如果沒有真正的需求,一家書店的確不可能持續經營下去。

阿克梅書店在大學城紮根生長,至今已經四年半。他們說書店做對了一件事,就是「堅持不做什麽」。但讀者請註意,這並不是一份經營書店的成功指南,只是一對年輕人對有尊嚴生活的選擇和回應。

在大學城開什麽書店?

阿克梅書店開在嶽麓山腳下的一棟臨街樓房的二樓,白色招牌上的logo ,是俄羅斯詩人阿赫瑪托娃,江濤和小七最喜歡的詩人之一。詩人的一句「你晚來了很多年啊,我依然為你而神往」被寫在進門的墻上。原本這句話是寫給書店一位老友的,後來幹脆變成了阿克梅的歡迎語。

阿克梅書店二樓的窗戶。

從書店旁邊的小坡上去,八九百米的路,開滿了民宿、餐館、便利店,掛滿時尚霓虹的情侶主題酒店和情趣用品店,幾乎滿足了大學城裏年輕人的日常所需。不久前,書店一樓的情趣用品店剛閉店離開。小七開玩笑說,把情趣用品店熬走了。去年,書店還辦了一場關於法國學者伊娃·易洛思新書【冷親密】的分享會。

2020年年初,江濤和小七在這附近尋覓合適的店面,出租的老板一聽他們是開書店的,便嘀咕「大學城開什麽書店咯」,學生消費能力不高,還不如開個麻辣燙店來得實在。

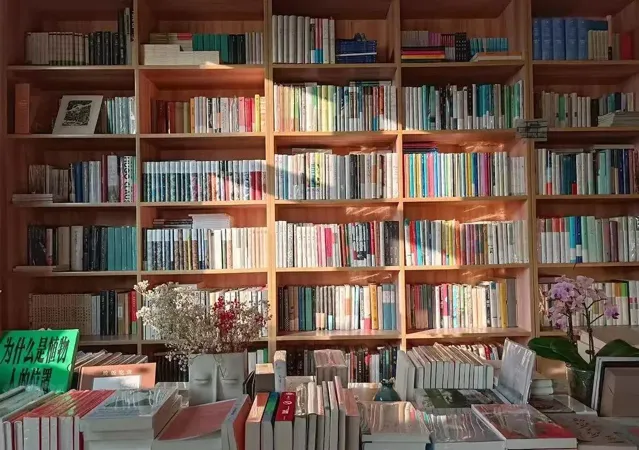

從書店小小門面的樓梯走上去,大約50平方米的空間裏,有三個小房間。進門兩面書架上是一些美學和文論以及社科書籍,吧台對面是藝術類書籍,小房間裏是西方哲學、社科以及中國古典文學、海外漢學,最大的房間裏是世界文學。夫妻倆的選書主要是外國文學和詩歌,在顯眼位置,還有一些國內新人作者的書。

書叢中,不時會出現一些兒童文學和博物學,這是江濤和小七女兒出生後,書店裏隨之生長出來的書籍。

周六的下午,書店裏有幾茬客人來到。最裏面的房間裏,幾個學生在聊詩歌,聊著聊著走到吧台結賬的當口,又依依不舍地繼續聊開。一個從外地來的遊客,邊檢視書架,邊和老公開著影片,驚嘆書店裏的繪本,「這家書店的選書太好了」,一會兒又問小七推薦書。二十幾分鐘的時間,她挑了一摞書結賬,還辦了會員。

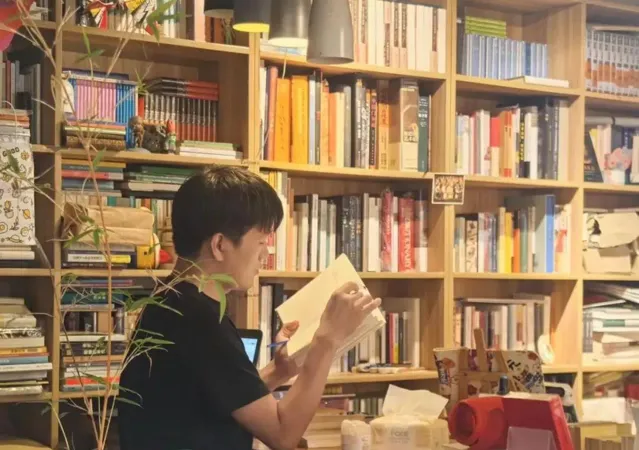

江濤埋頭在吧台上看書,不時有客人過來問他找一些書,他笑瞇瞇地回應。和人說話的時候,江濤往往微微弓一點頭,笑起來單眼皮幾乎就瞇成一條縫,是謙恭的友好,友好中有著不擅長社交的笨拙。

江濤在前台看書。

小七熱絡活潑,留著長卷發,招呼人的時候熱剌剌的,像上學時會替人打抱不平的女孩。她說江濤是店裏負責進貨打理書兼顧打掃衛生的,她則負責看書、銷售。

下午五六點鐘,小七和江濤準備帶著女兒去附近吃粉。小七見我還在書店流連,問我要不要在書店繼續待著。說完她加了我的微信,我就這樣成了書店的臨時店員。

我一頭紮進大房間的世界文學書架裏,在這個夏天之前,我已經好久沒讀文學書了。生活逼仄,我和周圍的朋友們一起陷入焦躁和困惑,急需一些更貼近當下生活的社科書籍和非虛構文學來解釋當下,文學一度被我認為是奢侈品。

書店大房間裏的世界文學書架。

在這個書架裏,我憑借著慣性,尋找到了那些我熟悉的書,比如朱迪斯·巴特勒、蘇珊·桑塔格的書,還有柏琳的新書【邊界的誘惑】。一本在展示位擺放的【周啟早詩歌精選】把我吸引了過去,其中有一首詩叫做【我在流水線上擰螺絲】,是生命在機器裏揉碎又重造的寫作,我在內心感嘆自己的孤陋寡聞。隨後,我又決定投奔我熟悉的作者瑪格麗特·阿特伍德。

在一面復雜而多半是陌生面孔的書架面前,一個讀者可能會經歷類似孤陋寡聞的感慨,時而又會產生「不看也罷」的傲慢。然後,幸運的話,這種傲慢會轉化為好奇和驚嘆。緊接著,我在書架上看到一本【寂靜連綿的山脈】,作者是彭劍斌。

作者: 彭劍斌

出版社: 上海文藝出版社

出品方: 鑄刻文化 / 單讀

出版年: 2023-03

也許因為這個名字太過於普通以至於激不起任何想象,我隨意翻了幾下就放下了。從書店離開很久後,因為好奇,我又找來彭劍斌的小說【我 去錢德勒威爾 參加舞會】。我後知後覺地被他語言的陌生吸引,它們簡潔、沈重。一些也許枯燥乏味的日常,經由他的語言,露出了令人吃驚的荒謬。

關於彭劍斌,有一個小七和江濤說了很多遍以至於不願再啰嗦的故事。2020年,書店剛開不久,剛好失業的彭劍斌在書店轉悠買書。登記會員資訊的時候,江濤覺得這個名字有點熟悉,便問他是做什麽的,彭劍斌隨口一說「寫小說的」,對話就到這裏結束了。小七說,「當時不知道他寫得好還是壞,他走了之後我就去找他的小說來讀,一下子覺得很喜歡。」

小七決定賣他的書。結果彭劍斌讓小七去網上買。他說,那本書現在很便宜,只要5元一本。

小七氣不過,「寫得這麽好,憑什麽這麽便宜」。當時彭劍斌經濟狀況也不太好。她從京東上把所有的書都買來,在書店辦了一場簽售會。當時【我 去錢德勒威爾 參加舞會】還只有2012年的版本。書擺滿了櫃台,結果讀者反饋很好,彭劍斌在書店簽了一下午。

在那之後的11月,彭劍斌舊作【我去錢德勒威爾參加舞會】與【不檢點與倍纏綿書】一同再版,兩個月內,光在阿克梅書店裏就賣出去150本。【不檢點與倍纏綿書】是彭劍斌最早的作品,寫於2004年到2006年在貴州做業務員期間。這本是被彭劍斌拋棄的書稿,他認為一些篇章不成熟、不克制。後來因為這個契機,有更多讀者看見了它們,這些書稿也因此有了新的生命歷程。

小七反思起自己原先「勢利」的閱讀。此後,阿克梅對國內青年作家產生了更大的閱讀興趣和推介的使命感。那一年,她又在店裏推介了青年作者童末的短篇小說集【新大陸】。直到今年,童末又出了新書【大地中心的人】。

阿克梅之夜分享【大地中心的人】。

小七說,「在我們店裏,你會發現很多不在你原本視線範圍的書。我們當然知道很多書很暢銷,但我們沒有進它的原因,不是說有多清高,而是希望書店能成為一個拓寬我們和讀者視界的東西。我們希望讀者來到店裏,是為了看看有沒有什麽新的書出版,看看能不能發現什麽。」而這後來也成為書店吸引讀者的最大特質之一。

憑什麽讓人願意在你的書店買書?

阿克梅書店誕生於疫情之始。那個時間點,也許所有人都有些共通的情感經驗。

當時小七和江濤已經辭職半年,到處旅遊了一段時間,正在考慮過一種新的生活。當時的境況裏,他們突然感到死亡是那麽容易的事情,這種心態反而促使他們把開書店的想法付諸行動。

長沙是他們第一個想到的地方。兩人同在這裏上大學,並相識於長沙一家小小的獨立書店。等他們再回來的時候,書店已經倒閉了,附近也只剩下一家賣教輔的書店。

疫情期間開店並不是明智的選擇,他們只是覺得一定要試試,「最差的情況是把錢虧完了再去打工」。

阿克梅書店一角。

在當下,貧窮不僅可能是一個獨立書店面臨的現實,還可能是重要的「生存要素」——因為它多少能喚起客人在書店買書的責任心。但江濤和小七多次在公眾號告知客人:「不要同情書店的營運維艱,每個書店的老板都虧得起,不然不會開店」。

這看起來略顯傲慢的發言,實則揭開當下圖書行業的荒誕處境的一角。就像每個成功人士辦公室裏都有落灰的一大面書墻,近看會發現可能連書的塑封都未曾拆開,書籍一面被捧上神壇,一面被束之高閣。而書店存在的價值也早已超越賣書本身,不少城市將書店當成一個文化品牌引進,書店成了一個城市招商引資的專案或引流手段,起到文化背書的作用。換言之,書店是城市的景觀。作為補償,城市也會給書店一定程度的房租減免或補貼的優惠政策。

開書店能夠申請一些補貼,但為了保持獨立性,江濤和小七並沒有去做這樣的申請。維持書店的尊嚴,來自於自負盈虧。他們試圖讓書店按照自己的心意回歸到它古典的形態中——找到誌同道合的讀者,願意在書店買書,而不是因為同情而買書,或者只是把書店當成圖書館甚至是擺拍的背景。

阿克梅書店裏,讀者聚到吧台前聊天。

「喜歡的書可以拆開看看。」在阿克梅書店,客人如果對一本書感興趣,可以拆開塑封看看內容,不喜歡不用買。但他們明確書店和客人的關系:請帶著購買書的意願進入書店。書店不提供圖書館等免費看書的公共服務。

開書店,他們有很多「不」的堅持。

書店到處都堆滿了書,沒有地方落座;書店不賣咖啡,不賣文創。他們拒絕書店成為自習室、洽談室,相反,在書店可以大聲交流讀書心得、薦書甚至讀詩。有一次,江濤和客人聊書的時候,有客人說:「你們能小聲點嗎?」江濤當即說,「不好意思,我們店裏是可以有聲音的」。

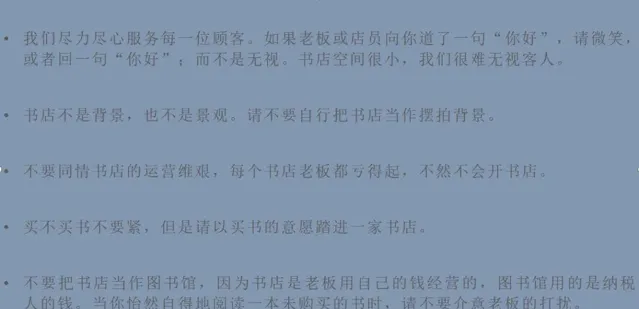

起初,他們花心思尋找更多客人,後來卻又花更多精力勸退某些不合適的客人。江濤不擅長當面表達,便在公眾號文章裏寫【書店客人應有的禮儀】。

【書店客人應有的禮儀】。

他們認為,如果不這麽做,書店的書就會淪為背景。這是對書最大的不尊重。

對於習慣了顧客是上帝式服務的人們來說,阿克梅書店儼然有一副嚴肅的面孔。江濤說話直接,遇到不禮貌的客人,他會上前提醒,絲毫不怕得罪客人。有人在網上氣沖沖地發表惡評,認為書店傲慢清高。

有一位書店客人在去完書店後寫了一篇文章。開頭她寫道:「傳聞中這個書店不太好接近」,但後來她寫道:「和小七聊了一會兒,覺得它不好接近大概是我的偏見,來源我不自覺對不真誠的認同」。再後來,她大概成了阿克梅的讀者,參與過一些阿克梅的分享會。她說:「這一切很打動我,有一種老派的真誠和浪漫。」

更多客人在網上自發推薦阿克梅。有人寫道:「每次去阿克梅都能買到想看的。買過【海風中失落的血色饋贈】【荒原】以及【坐在你身邊看雲】。很奇怪,大部份時候逛完書店也找不到一本想買的,但每次去阿克梅都能買到。」

有客人帶著小推車來買書。

小七說,一開始開書店並沒有想那麽多,「就是自己感興趣什麽書,就賣什麽。我們自己就是喜歡買書的讀者。我們不可能做所有人的生意,只能和與自己相似的人做生意。」恰恰是這樣,阿克梅靠著書品和這種性格吸引來了第一批客人。

但「憑什麽讓客人在書店買書」始終是一個懸在心中需要開店者反復思考的問題。

當雙十一、618五折購書,電商買100減50元成為常態,近些年興起的直播電商裏,書更是白菜價,在行業內,所有人心知肚明的是,電商平台的書是用來引流的。因此,在價格方面,實體書店幾乎沒有任何與之對抗的能力。

阿克梅開店的時候,便設定了一個相當友好的會員折扣:買1000元的書是7.5折,500元是8折;對於學生來說,買100元的書就能有8.5折的會員卡。另外,相比起其他書店透過兜售門票或者飲料費參與活動,阿克梅書店的分享會只有兩種參與方式:一是買書成為會員,二是透過買分享的那本書參與。

他們希望阿克梅圍繞書,成為一個可以交流的空間。開業到現在,書店衍生出了大大小小的分享會,有紮根於現實的閱讀交流「阿克梅之夜」,有分享詩歌的讀詩會,有分析文學文本和文論的「馬拉美客廳」……

今年,周慧帶著【認識我的人慢慢忘了我】到阿克梅做分享。

在只有一二十平方的房間裏,人們在放滿書的長桌兩邊緊緊挨著。夏天,大家每人手持一把扇子,羞澀局促和炎熱時而因為持續的交流而被遺忘。有一次,店裏正在讀聶魯達的【二十首情詩和一首絕望的歌】,讀起來很心碎。但小七無意間聽到讀者感嘆了一句:「活著多好啊,看多幸福」。小七在開店日記寫道:「也許能感知到這種悲傷也是幸福的」。

開店四年多,他們送走了許多畢業的學生,也與一些讀者、作者以及出版人結下了難得的友誼。有時候人們爬完嶽麓山,看到書店燈還亮著,就來看看有什麽新書。人們也樂得書店與愛書的店老板的存在,來提醒自己別忘了把書看完。

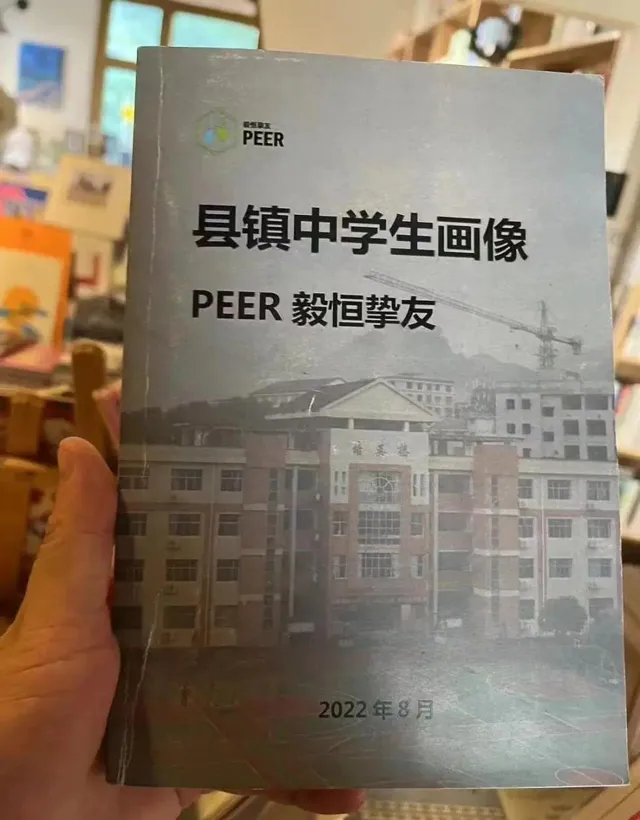

前陣子,一位做公益的客人在書店裏放了一本叫做【縣鎮中學生畫像】的自制冊子,被一位出版社的編輯看到,當下覺得這個冊子很好,於是約定要把它出版出來。

「PEER毅恒摯友」研究團隊紮到縣鎮中學所做的專案。

人與書交流,人又經由書連線。小七說:「這不就是實體店不能被取代的原因之一嗎?」

「打流」才是常態

在阿克梅的公眾號,小七和江濤不定時更新著開店日記,對於每一本賣出去的書,他們幾乎了如指掌。書店營業額有時一整天都掛零,他們會焦慮;書店冷清的時候,他們經常放五條人的歌,熱鬧開心一點。有時候,又看到他們慶祝一天賣出去幾十本,欣喜於愛書人還是在的。

書店經營情況實際如何?售書利潤很低,況且我對文學青年賺錢算賬之事也存疑,小七卻說她非常喜愛算賬,「就像老鼠爬上自己的年夜飯餐桌」,但她也算不清楚這些年到底賺沒賺錢,因為一家人的開支都在這家書店裏,「手上是沒存錢,但要說沒賺,去年也把房子給裝修了」。

小七和女兒小船兒。

這些年,書店裏的書從4000冊變成了1萬多冊,小七覺得這就是肉眼可見增長的財富。此外,他們還有2000個會員,大概每年能賣出去8000冊的書。在這個基礎上,書店得以存活,一家三口的生活也得以存續。

小七說,疫情後的一兩年賣得很好,可能是那當口人們渴望這樣的交流。後來這兩年,他們明顯感覺到了大環境的水溫變化。她想到一位每個月都來買幾百塊錢書的客人。有一次,客人在書店正挑著書,接到一個電話說是降薪了,降了快一小半。

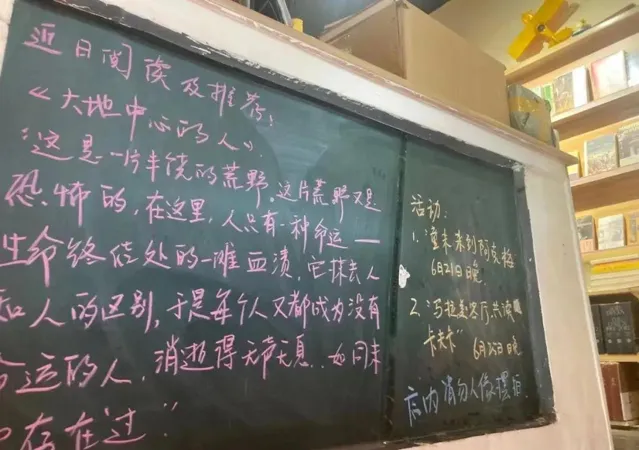

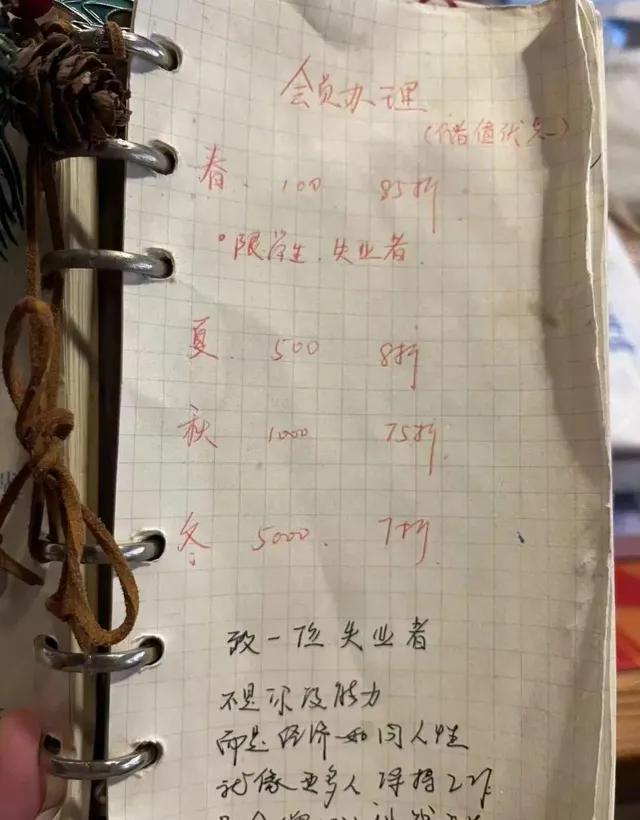

去年大學畢業季來的時候,他們聽說學生工作不好找。當時他們正好讀到黃燦然的詩:

【致一位失業者】

不是你沒能力

而是經濟如同人性

就像更多人保持工作

只會增加這種殘酷

於是他們把這首詩抄在吧台的本子上,在原本的會員卡規則上加了一條:失業或者暫時找不到工作的人買書可以享受無門檻的8.5折優惠。

書店手寫的會員規則。

大環境變化下,他們也適度調整了生活方式,減少出去吃飯、喝咖啡的次數,生活變得更加簡樸。書店原本會從早上開到晚上。今年7月,他們改變了營業時間,改成下午2點開到晚上9點。小七說,縮短營業時間,一方面降低期待,一方面好給他們騰出多點時間閱讀和寫作。

小七說,在長沙生活幾年後,會慢慢養成一種相對放松的心態。長沙話裏有一個詞叫做「打流」,就是遊蕩、無所事事的一種狀態。以前在蘇州上班,她會覺得「要辭職了,這不得去死呀?」,「但是在長沙,就感覺到打流才是常態」 。

在小七的朋友圈,經常分享著夫妻帶著女兒小船兒到附近探索自然的日常,另外就是與書打交道,與讀者打交道。她寫道:「住在大學城多麽幸福。一公裏以內,山、河、江、湖、音樂廳、美術館、遊泳館、大草坪、酒吧、咖啡廳、便利店還有垃圾食品,應有盡有。」

晚上,一家三口在書店跳舞。

小七和江濤都出身於農村普通家庭,閱讀把兩個年輕人從平凡甚至逼仄的成長環境中拔出來,同時也塑造了他們的個性。畢業後,他們也像所有普通年輕人一樣選擇務實的工作,在城市當白領,一切全靠自己。一種主流的觀點是,普通人追求理想生活必須有足夠的資本,起碼攢夠足夠多的錢。但後來他們覺得「憑什麽我們不能想幹什麽就幹什麽?」。再後來,他們真的馬上行動。

小七說,這其實關乎人的「主動選擇」。人可以犧牲一部份東西,比如財富或者主流的價值排序,但是獲得一種自由、樸素、有智識的生活。而在所有獲得這種生活的途徑中,讀書是最便宜的一種。

(文中未特別標註的圖片,均由受訪者提供。)

作者 劉車仔

編輯 陸一鳴

校對 遇見

營運 鹿子芮

排版 冼曉玲

題圖【在森崎書店的日子】