「如果知道18歲便是終點,你還會為這卷丹青,燃盡生命嗎?」

文 | 阿布

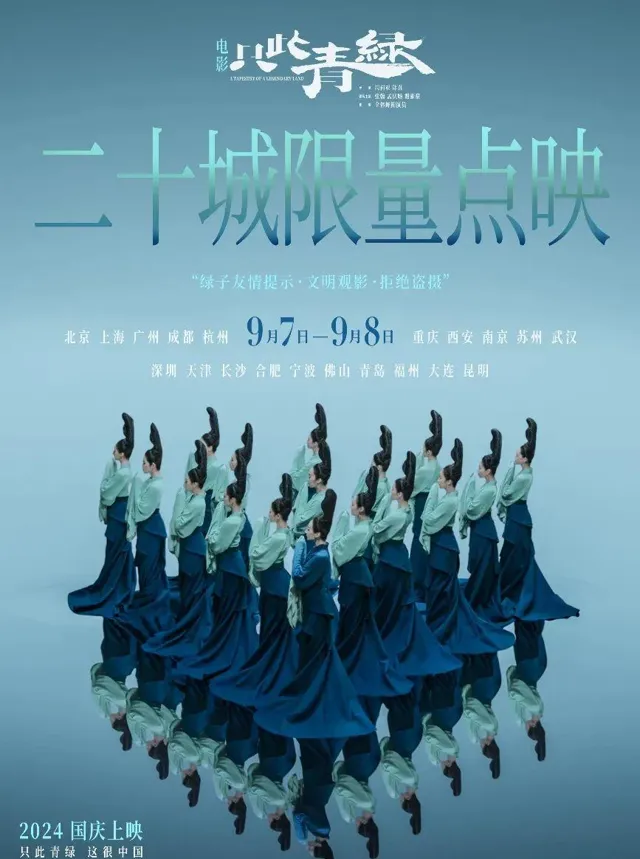

上個周末,電影【只此青綠】在全國舉行了20城限量點映——盡管正式公映要到國慶日,但僅僅是點映已經場場滿座,吸引到資深粉絲提前「入畫」——有的觀眾甚至坐高鐵來上海看點映,看完後感嘆:「10多個小時的高鐵沒白坐」。

電影領銜主演張翰、孟慶旸,主演劉洋也來到上海與觀眾見面合影

同名舞蹈詩劇已經演了500多場

電影【只此青綠】未映先火,一大原因是此前就早早火出圈的同名舞蹈詩劇——自2021年首次於北京國家大劇院「展卷」以來,舞蹈詩劇【只此青綠】在1000多天裏走過70余座城市,演出超過550場,每場演出都是「一票難求」,還斬獲了兩項大世界基尼斯紀錄。其選段登陸春晚之後,覆蓋人次更是超過80億,在全國引發了「青綠潮」,讓東方美學風潮震撼世界。

此番電影【只此青綠】以舞台版劇作的原班人馬出演,故事圍繞一位現代文物研究員,在【千裏江山圖】即將展出之際潛心鉆研,跨越近千年時空,走入北宋少年畫家希孟的內心。

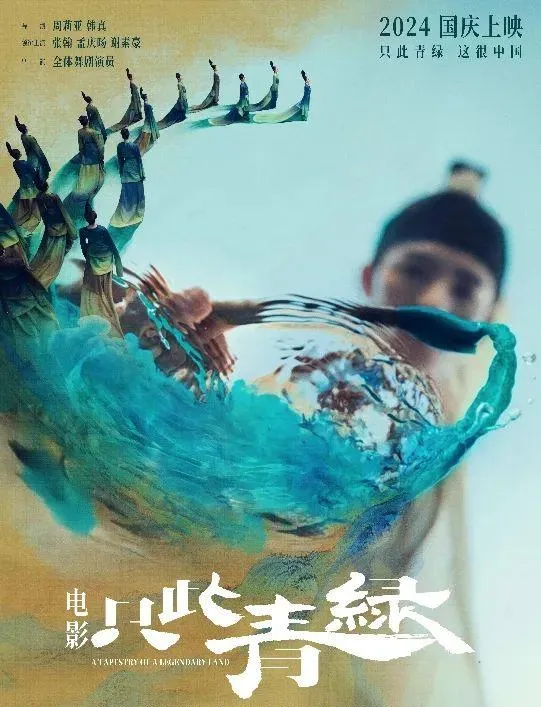

從舞劇到電影,表現形式有何不同?

電影海報

飾演希孟的張翰向觀眾介紹了「聽雨」水中舞的拍攝歷程,盡管「從淩晨開始拍」「在水裏泡了一天」「第一次感受人僵住是什麽感受」,但在水裏雨裏跳舞「非常非常爽」,「非常享受,能正兒八經地在雨裏跳舞,這個(夢想)終於實作了」。——在高規格的CINITY廳欣賞張翰的舞姿,甚至能看清每一個毛孔、每一個微表情,舞蹈的節奏感和美感也被鏡頭一一記錄下來,在中式審美的加持下,堪稱眼球盛宴。

右起:張翰、孟慶旸、劉洋

飾演「青綠」的孟慶旸說,「青綠」不僅僅是一個角色,更是連線展卷人與希孟,與中國優秀傳統文化之間的一座橋梁。當談及拍戲和舞台表演的區別時,她說:「舞者對於電影的拍攝,相對來說是比較陌生的。鏡頭下會放大演員的每一個肢體、細節、眼神,細致到每一個毛孔。其實舞劇拍成電影也是非常大的挑戰和突破。」

在電影中飾演磨石人的劉洋還分享了在片場第一次吊威亞的經歷:「第一次下來沒勁了」「第二次開始找桶吐」「幾次下來,一直吐」,但是他說,「再吐100次也值得!」「拍攝的過程是艱辛而難忘的,而當自己看到電影的時候,感覺這些付出沒有白費」。

能把自己最好年華的舞姿,以大銀幕的形式永遠定格留存,舞者們都非常高興。而舞劇的老粉絲們自然已經準備好了要一刷再刷,他們說:「從劇場到電影,沒想到有這麽長的‘售後’,粉上青綠非常開心。」

千古名卷的秘密

【只此青綠】火出圈的第二個重要原因,非【千裏江山圖】這幅千古名卷莫屬。

作為典藏於故宮博物院的「鎮館之寶」,【千裏江山圖】是中國十大傳世名畫之一,也是集北宋以來青綠山水之大成的傑作。為了保護原畫,百年來僅展出四次,2017年展出後就再無緣得見。

可是在電影裏,每個觀眾都成了「展卷人」——【千裏江山圖】在電影的放大鏡下,得到巨細靡遺的展現。

展卷人

於是我們看到了畫室中深夜伏案的少年畫師希孟,「此畫與天地眾人共繪」的氣魄;

希孟

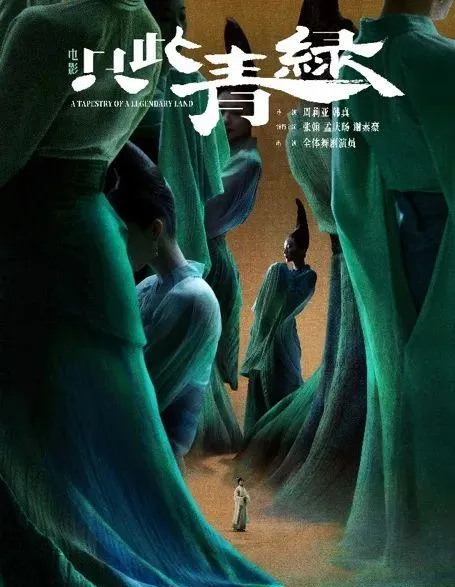

看到了意象人物「青綠」領銜眾舞者清冽起舞,翩若驚鴻;

青綠

看到【千裏江山圖】緩緩展開,一同「入畫」,青綠千載,山河無垠。

看到了畫中的采石人、織絹人,和他們一起,雲遊千裏江山,做一回畫中仙。

更妙的是,【千裏江山圖】的誕生,不僅是希孟熱血與激情的結晶,也凝聚了無數優秀匠人的智慧與心血——磨石人、制筆人、制墨人、織絹人……每一道工序都傾註了匠人們的精湛技藝與虔誠祈願,圖中的每一筆、每一色都承載著他們無數的汗水與匠心。

而電影把這些匠人都融於劇情之中,盡管未發一聲,未著一詞,卻在無聲之中將匠人心法與技藝都展示給觀眾,讓人一窺「青綠山水」這種中國傳統繪畫,需要從一塊塊青金石、綠松石開始研磨成顏料,從一支松香中提取青煙,從養蠶織絹中成就畫卷的載體……

采石人

唱絲人

「只此青綠,這很中國。」

無名無款,只此一卷

雖然很多人都知道【千裏江山圖】的作者是北宋畫家王希孟,但對他的生平卻未必了解。

實際上,對於王希孟的生平,也只有寥寥數句可考——據說他18歲進入北宋的宮廷畫苑,曾數次獻畫不成,宋徽宗親自指導他的畫技,後來他終於獻出【千裏江山圖】,被徽宗賜予宰相蔡京,這也成了他唯一傳世的作品——這寥寥數語,也是在蔡京對此畫的題跋上看到的——「希孟年十八歲,昔在畫學為生徒,召入禁中文書庫,數以畫獻,未甚工……」甚至就連這幾行字也有存疑,神秘的作者「無名無款,只此一卷」。

很難想象,完成這幅青綠山水長卷的時候,王希孟只有18歲,而且畫作完成後不久就英年早逝了。電影裏有一個提問:「如果知道18歲便是終點,你還會為這卷丹青,燃盡生命嗎?」

18歲的少年,在「數以畫獻,未甚工」的失意時刻,是什麽支持他繼續自信地畫下去,支持他「心中容丘壑,下筆繪山河」?電影給出的答案是:是他畫作裏的人物。即使屢試屢敗,即使知音難覓,然而再不暢銷的作者,也可以和自己筆下的人物共鳴——在他最失意的那一刻,畫中人活了過來,那些他曾傾心描繪的人物,在大雪紛飛的寒夜裏給畫家帶去溫暖。

或許今時今日的【只此青綠】也和流傳千古的【千裏江山圖】一樣,不同年齡、不同閱歷的人都能從中看到不同的東西。孩子們收獲國潮美育,失意人看到堅持就是勝利,紀錄片愛好者看到手藝人的匠心獨具,舞劇粉絲看到動人舞姿,而大家都能看到的是,青綠千載,山河無垠。