【文/觀察者網專欄作者 北方朔風】

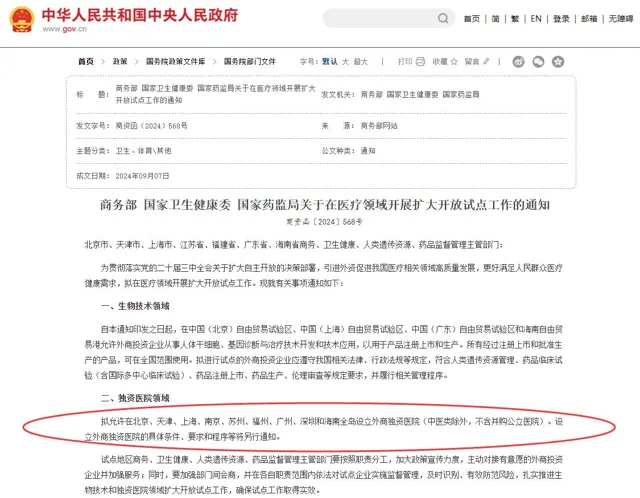

9月8日,商務部、國家衛生健康委、國家藥監局釋出【關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知】,其中允許在北京、天津、上海等多個城市設立外商獨資醫院的資訊,引起了很多討論。

有人認為,允許外資醫院插旗中國市場,會改善國內的一些醫療問題;有的則擔心這將導致醫療資源不平等的進一步擴大。

在筆者看來,這兩種猜測都有可能,但顯然,不管是哪邊的想法,都有些過頭了。

檔中提到「擴大開放試點」,說明中國之前就有進行過試點。實際上,確實早在2014年8月25日,國家衛生計生委、商務部就釋出過【關於開展設立外資獨資醫院試點工作的通知】。所以這兩日新釋出的通知並不是一個憑空出現的政策,而是對之前就存在的政策的延續。

而且,雖然現在國內外商獨資的醫院不多,但是透過合資進入中國市場的國際醫療集團也有不少,它們也引進了不少外國醫院先進的醫療技術與管理經驗。因此,這份新檔的背後,可能並沒有大部份輿論想象中的那麽有突破性。

外資醫院在中國市場優勢有限

盤點一些熱門評論,大家對這項政策的反應很大,也有一定原因。比如,很多人擔心的不只是這個政策本身,而是把對其他問題的情感投射其中:那些相信外資醫院能緩解國內當前醫療困境的,大概是代入了想象之中的西方;而擔心醫療資源不平等問題會進一步擴大的,可能是考慮到了一些社會問題,以及當下美國對中國的各種打壓。

這些投射,不能說是錯誤,但一定程度上少考慮了一些情況。

無論是哪種想法,多少都帶有一種預設觀念,即認為外企面對國內企業,有著巨大的優勢。

有這樣的想法不算奇怪,畢竟自改革開放以來,進入中國市場的外企巨頭,確實有不少相較中國企業而言,在資金與技術上存在較大優勢。

但是,我們也要看到國內企業的努力學習與追趕,隨著時間推移,中外在多個領域的差距已明顯減小,我們在很多細分賽道甚至實作了反超。

因此,當下還持有這種舊觀念,是不合時宜的。

在中國,肺癌手術已進入「超微創」時代圖片來源:央廣網

不可否認,在醫學領域,美國依然保有很大的優勢;只是,這優勢在跨國醫療集團落地方面,未必能體現出來。

大多數能在中國混得好的外企,都會在不少方面推進本土化,比如建立本土化的供應鏈。跨國醫院巨頭概莫能外。

這些醫療巨頭能有如今的成果和地位,是因為它們根植於歐美的醫藥產學研一體化體系,那些治療方案都有最新的研究和臨床試驗作為基礎。而很遺憾,這些醫院集團在中國並沒有這樣的基礎,在治療越來越客製化的當下,並不是簡單復制美國的治療方案就能成功。以腫瘤為例,不同人種在同一類腫瘤上,好發突變天差地別,治療方案自然各不相同。

而外資醫院要在中國實踐本土化,還有眾多顧慮,比如一來需要很長的時間和很高的成本,二來還要考慮所謂的政治正確,尤其是美國人現在正打壓中國發展,什麽事情都喜歡和所謂「國家安全」沾邊,其眾議院這兩天還透過了【生物安全法案】。

這些問題不是從國外弄來幾款新藥或引進幾台新器材就能解決的。而如果這些跨國醫院集團真的願意花十幾年甚至幾十年的時間和中國的醫藥產學研共同努力,對我們來說,未必是壞事一樁。

另一個現實因素在於,進軍中國市場的外資醫院,主打的是高端與服務,價格不菲。

我們可以看到這些年來醫改的主線之一就是控費,考慮到當下的經濟形勢,醫保收入不可能大規模提高,這一主線自然也不會改變,那麽這些私立的高端醫療系統很大程度上就會脫離醫保系統的支持。而我們國內,雖然無論是醫生還是患者都對醫保控費有諸多不滿,但是脫離醫保系統的醫療服務的市場規模,依然只是小部份比例。

若放眼未來,雖然中國的經濟在過去幾十年內得到了巨大的發展,但實事求是地說,能付得起歐美標準醫療費的人群依然有限,大多數人會怎麽選擇,並不難猜。

要知道,受制於美國的制裁,古巴的醫療器材與藥品相當落後,和美國存在著明顯的差距。但即便如此,很多美國人還是會去古巴治病。由此可見,在選擇醫療服務時,價格的關鍵性。雖然中國公立醫院的器材總體比不上美國的一些私立醫療中心,但得益於產業升級,總歸是遠遠強於古巴的。衡量多重因素之後,大多數普通人的偏向不言自明。

再說了,國內有錢人喜歡去的幾個美國癌癥中心,哪家治療費用不是幾十萬美元起步?就算折半,也不是國內大多數人能承受得了的水平。並且,除了價格問題,還有支付習慣問題。國內有一部份人確實付得起這個價碼,但除非是一家獨有的治療方法,否則以大多數人在國內公立醫療系統養成的支付習慣,很多人怕是不願意付這個錢。

在醫院便民門診視窗,群眾在咨詢特殊病種報銷情況。資料圖:新華社

中國的高端商業醫療保險目前仍處在起步階段,這也限制了這些外資醫院和中國公立醫院的競爭,同時也限制了高端私立醫療的市場規模。而在過去一段時間,中國公立醫療系統大量增加床位數,使得我們人均床位已超過了許多已開發國家;此外,無論是哪家大型公立醫院,既不缺在歐美進行過學習的專家,也不缺先進的器材。

在這些情況下,這些國際醫療集團的有利競爭遠沒有想象中的那麽大。換言之,當下輿論對於外資醫院入駐中國的影響,恐怕有些估計過高了。

需要再次強調的是,並不是說這樣的政策不會帶來影響,而是影響不會如一些人設想的那般廣泛。

從過去十余年合資醫院和其他私營醫院的商業經驗來看,以利潤為首要導向的外資,更合理的選擇是專攻一些利潤率較高的單一領域,比如婦產、輔助生殖、眼科、高端體檢等等——國內專攻這方面的民營醫療機構,有不少的財報確實很好看。

對外資醫院來說,開設綜合性醫院遠非一個理想的選擇。對醫院有所了解的人應該知道,醫院各個科室的績效獎金從來都是旱澇不均的,有些科室就是不怎麽賺錢,而這些科室的人才培養也沒有那麽容易。

同時,從私立醫院的分布來看,中國大量三線及以下城市的體量,很難支撐高端醫療機構的長期盈利。在這些地方,外資醫療機構想要和公立醫療機構競爭,是很困難的。外資醫院不可能不考慮投入-回報比,因此它們的擴張規模大概率會受限。

那這些國際醫療機構有沒有可能放棄高端路線,走基層醫療?坦白說來,這假設簡直是異想天開——因為這決策太不利於母公司股價了。

所以,不必過度擔心外資醫院的進入會如何影響中國醫療的格局。

而從政策規劃的角度來看,擴大試點的決定也並不奇怪。中國一直有引進外國優秀企業,以制造「鯰魚效應」激勵國內企業發展的習慣;同時,這樣的政策也彰顯了中國積極主動擴大自主開放的態度,期待吸引更多國際企業參與建設中國的醫療衛生事業。

對於西方的醫療,我們要學什麽?

當然,有一些擔心也是合情合理的,畢竟截至目前,中國的醫療改革雖已取得了不菲的成績,但是依然面臨很多問題。

實際上,中國之前的醫療改革,就大量參考了歐美的經驗。比如,近年來搞得風生水起的集中帶量采購,就不是原創操作,我們只是擴大了規模;按疾病診斷相關分組(DRGs)付費模式,學的美國;分級診療制度,則是參考了英國的NHS。這些制度在歐美其實風評一般,如NHS一直是被嘲笑的重點。而中國醫改對它們「取其精華去其糟粕」,再加上中國政府極強的執行力,使得這些制度設計在中國落地後發揮出了積極的效果。

只是,當我們發展到了全新的階段之後,就註定有些問題沒辦法參考。

比如,國內一部份醫務工作者希望自己能有與美國同行相近的待遇——這樣的想法談不上現實,因為按照中國醫學生的普遍家庭條件,在歐美是不太可能上得起醫學院的。但是希望獲得更高的待遇也是人之常情,而我們社會所倡導的,也是減少灰色收入,提高正當的勞動報酬。

在美國巴爾的摩的馬里蘭大學醫學中心,醫生為移植手術做準備。資料圖:新華每日電訊

這些美國醫院巨頭之所以能給病人提供優秀的醫療服務、給醫生開頂級的薪金,除了高額的治療費用,還建立在昂貴的商業醫保、離譜的藥價和天價的醫學院學費的基礎上。那些面對晚期癌癥依然可以多次創造奇跡的醫療中心,是這套商業醫療系統的光明一面;而那些打不起胰島素的美國糖尿病患者、那些對止痛藥上癮的流浪漢,就是這套系統的黑暗面,二者是互相依存的。

大家當然是只想要光明的一面,那麽就不能單純模仿美國這一套。不過如何做到這一點,誰也沒有十分把握。

類似的問題還有不少。比如,現在的醫療提倡個體化診療,未來的藥物開發也會越來越個體化,這種情況下,集采這種以量換降價的策略是否會失效?我們是不是需要一套全新的藥物開發方式?這套方式又該是什麽樣的?

開放外資醫院的影響或許沒有那麽大,但是在醫藥領域,我們學習美國的地方實在是太多了,甚至有人吐槽過,申請某些科學基金的申請表,幾乎就是美國類似表格的轉譯,而醫學科研隊伍之中,幾乎一半都有在美國機構學習研究過的經驗。從這角度來看,美國醫療面臨嚴峻問題,學習美國的我們,未來也很有可能會面對同樣的問題。

結語

雖然美國的醫療技術依然有太多值得學習的地方,但相信美國醫療都是值得學習的想法,未免和相信外資醫院包治百病的想法一樣天真。對於他山之石,我們自然保持開放的態度;而那些唬人的假把式,「敬謝不敏」。

此外,也希望我們的相關行業人員,面對醫療領域當下的許多問題,能保有有別於參考借鑒的想象力,以及敢於探索創新的勇氣。