「你別太抽象了!」

當這個表述出現在傳統媒體的報道標題上,你就知道,「抽象」這個網絡概念,不僅從線上蔓延到線下,更有著成為2024年度關鍵詞的潛質。

人可以搞抽象——歌手韋禮安在【披荊斬棘4】中從最佳作曲人前進演化為「抽象派代表人物」,指的是他在節目錄制過程中逐漸放飛自我,刻板印象的形成與其跳脫表現,形成一種反差感。

(圖/【披荊斬棘4】)

城市也可以搞抽象——【公廁辦畫展、山裏玩電梯,成都你別太抽象了!】,這個標題來自【南方周末】的一篇報道。如果成都不介意,它也堪稱妙手偶得的「抽象之城」(非貶義)。畢竟,除了在位於成都太古裏的「藝術公廁」辦展,只因為一首說唱歌曲中的歌詞「我要diss你」諧音是「我要迪士尼」,成都人還曾經把一個小小的老年活動中心健身器材區變成了「成都迪士尼」。

「有趣地消解每天的無趣是日常」,這是上述報道提及的一次公廁展覽打出的宣傳口號。以「有趣」來「消解」那些「無趣」,正是從「無厘頭」「惡搞」「迷惑行為」到「抽象」以及伴生的一系列網絡風潮的精髓。

萬物皆可抽象

在豆瓣小組「我再也不玩抽象了」中,有一名組員這樣總結「為什麽喜歡玩抽象」:「抽象是當下Z世代治愈後現代工業病的良藥,是抵禦存在與不存在尺度的盾牌,是劃破old school嚴肅與深刻陰影下的鈍劍」,而「在反復復制抽象文案與Emoji中」,「抽象ers」「以消解自身的主體性為代價」,顛覆嚴肅。

當然,這更像是對於網絡抽象文化的一種凝練與拔高。回到它們誕生的源頭,大多數抽象概念都是無意識的產物。

2024年2月24日,北京。「798廣場藝術節」民俗文化單元開幕。遊客在「殺馬特發廊」自拍。(圖/視覺中國)

「抽象」起源於直播文化。在被稱為「遊戲直播井噴期」的2015年,遊戲主播李贛和孫笑川等人組成「抽象工作室」。以李贛的「真是太抽象了!」這句口頭禪為代表,一套戲謔的「黑話」與表情包、顏文字相結合,被其粉絲廣泛傳播,逐漸形成一種互聯網亞文化。

抽象「黑話」的構成,或者得自方言——「帶哥」(大哥)、「gck」(滾出克)、「gkd」(搞快點)等均得自四川方言;或者得自拆字法——比如把「好吧」寫成「女子口巴」;或者得自外文字元——比如用西班牙文字元號「¿」替代普通問號;或者直接使用Emoji;等等。

在直播時代,外號「李老八」的李贛、人稱「帶帶大師兄」的孫笑川,在直播時用這套「黑話」與粉絲展開罵戰,進行無差別的嘲弄和打擊,「抽象」在那個語境下帶有貶義;到了短影片時代,一切都在碎片化,從B站鬼畜到丁真二創,從「藥水哥」到馬保國,再到如今的「××文學」乃至「晚學」(調侃網紅晚晚)、「冰學」(調侃作家大冰)、「珂學」(調侃明星葉珂)等「×學」,「抽象」概念變得泛化。

2019年4月29日晚,北京三裏屯。坐在台階上的「小豬佩吉」與年輕人。(圖/視覺中國)

近年來發生的一些標誌性事件,讓抽象文化持續出圈,熱度增加。上文所說的「成都迪士尼」,就是其中之一。

事情的起因是:今年年初,說唱歌手諾米在一檔音樂綜藝的海選環節被淘汰,寫了一首歌調侃評委謝帝。歌中多次出現的「diss你」,聽起來就像「迪士尼」,一個網絡迷因(meme)就此誕生。於是,清明節期間,網友們紛紛前往這首歌的MV拍攝地——玉林七巷老年活動中心的健身器材區,像諾米那樣坐上健騎機,邊唱歌邊拍照打卡。

(圖/B站 @諾米lodmemo126 影片截圖)

這樣一塊彈丸之地,被主動玩梗和接梗的網友稱為「成都人自己的迪士尼」,成為現象級的「媒介景點」。當地打出「成都迪士尼入口」的牌子,有誌願者維持秩序,有熱心「NPC」為不知情的跟風遊客講解來龍去脈,甚至有「白雪公主」迎賓,整件事情就像一場行為藝術、一場狂歡。有媒體人表示,「太抽象了」。

看不懂吧?沒意義吧?這就對了。

有分析文章指出,諧音梗本身沒有太多意義闡釋空間,但玩梗和接梗就不一樣了:後者是一種基於同一認知層面的、意義賦予與讀取的行為,人們借此找到認同感和歸屬感。他們出現在這裏,參與這場在別人看來荒誕的遊戲,得到一些快樂——或者說情緒價值——就是意義本身。

從「反崇高」到「抽象」

從解構意義這一點而言,真正的抽象的歷史,遠比它作為網絡潮流的歷史要長。學者劉海龍認為,今天的「抽象」和上世紀八九十年代王朔的創新,實際上是一脈相承的。

確實如此,解構是後現代主義的特征之一。王蒙在【躲避崇高】一文中指出,王朔寫的是前所未有的作品:不打算提出什麽問題更不打算回答什麽問題的文學;不準備也不許諾獻給讀者什麽東西的文學;不承載什麽有分量的東西的文學(王蒙稱之為「失重文學」)……

「讀他的作品你覺得輕松得如同吸一口香煙或者玩一圈麻將牌,沒有營養,不十分符合衛生的原則與上級的號召,談不上感動……但也多少地滿足了一下自己的個人興趣,甚至多少嘗到了一下觸犯規範與調皮的快樂,不再活得那麽傻,那麽累。」王蒙寫道。

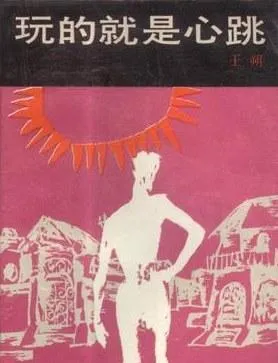

【玩的就是心跳】,王朔

作家出版社,1989-3

王朔把寫作稱為「玩文學」,他消解那種「天降或自降大任」的使命感,讓筆下的人物說著一些「小逆不道」的話——比如,「像我這樣詭計多端的人」。這裏的「詭計多端」,有一絲自嘲意味,但又透著一種自我賣弄和暗爽,顛覆了它原先的貶義色彩。

以今天的眼光來看,王朔就是他那個時代的造梗大師、抽象先鋒,甚至有時過於超前了。他1986年所寫的小說【橡皮人】描述了一群迷失自我的都市年輕人,而在近40年後的今天,當代年輕人置身互聯網,對那種無夢、無趣亦無痛的狀態更加感同身受——在看似豐富無比的資訊與娛樂中,情緒貧乏、才智貧乏、身體貧乏乃至感官貧乏,正是韓炳哲所說的「倦怠」(burn out)。相較而言,王朔所說的「過把癮就死」都顯得太熱烈了,那需要高能量才能實作。

【倦怠社會】,[德]韓炳哲

中信出版集團,2019-6-1

然而,橡皮人雖然無趣,但不代表他們不想做有趣的事。從王朔的「反崇高」、周星馳的「無厘頭」到後來的「惡搞」「非主流」,再到今天的「抽象」,說法雖然不一樣,但精神內核是一致的,那就是用跳脫的、荒誕的、頑童似的方式,暫時擺脫日常生活的規範與束縛,釋放自我。每一代人面對的壓力和焦慮都是永存的,快樂才是自己的,對吧。

意義與無意義並存的時代

抽象的要義,在於超越預期(術語稱「預期違背」),不按套路出牌,也不遵循既定規範。而搞抽象,是需要理解門檻的。

以「成都迪士尼」為例,前來打卡的網友非得唱出「謝帝謝帝我要diss你」這句歌詞不可,否則整個體驗就不完整;至於內心想diss的物件具體是誰,因人而異。而在不知道這個梗的當地居民看來,一撥又一撥人唱著莫名其妙的「鞋底鞋底」,令人深感困擾。

懂這個梗的人,會形成一個暫時的話語共同體,大家相視一笑,完成一個抽象行為;不懂這個梗的人,無法感受這件事的樂趣所在,甚至感到被冒犯。

(圖/【九品芝麻官】)

被稱為最新抽象網紅「一哥」的鑒寶主播「聽泉鑒寶」和他的粉絲們的關系同樣如此。首先,主播和粉絲之間共享一套行業「黑話」與「暗語」——「開門見山」,指某件古董一看就是真品;「大開門」更進一步,表示物件不僅為真品,且品質上乘,值得收藏;「不開門」,意味著存疑,需要進一步鑒定;「下去沈澱吧」,則無疑是假貨。在此基礎上,「鑒寶脫口秀」才得以展開。

接著是網友主動參與搞抽象,有人拿出柯曼佛祖、馬力歐佛祖請主播鑒寶,甚至有拿出「長頸鹿琥珀」的。「聽泉鑒寶」的回復也很抽象:「這種琥珀我也是第一次見,觸及我們直播間的知識盲區了,你可能會創造整個生物史的重大發現。」

這也是搞抽象讓人們樂此不疲的原因:同一圈層的人經過篩選,被聚合在一起,在這個共同體裏實作「圈地自萌」。

(圖/小紅書 @Jiafeng高嘉豐)

不同的圈層,則有不同的抽象。在一期題為【搞抽象,怎麽成為了一種時代精神?】的播客節目中,三位對談者指出,Z世代的抽象,傾向於「淡淡地發癲」,而且「裝不了一點」。對談者之一、媒體人陳陳發現,今年各平台的喜劇節目不約而同地呈現一種「抽象」傾向。

「我現在確實覺得喜劇節目中如果有意地加入一些社會觀察的東西,那個東西就不太好笑了。它會使你敏感,一旦你代入了,就會開始產生思考,你的笑容就沒那麽單純了。」陳陳不想要總結、昇華及上價值,就只想得到「純純的情緒」。

另一位對談者高嘉豐是音樂人、創作者,他梳理了自己這幾年的變化——「我以前搞抽象很多,現在有一點回歸的感覺。我發現當我不停解構、後現代、躺平糊逃避之後,最後挺空虛的。」他投擲「元現代主義」(Metamodernism)的概念,認為它更適用於Z世代——「與後現代主義的冷漠和諷刺相比,元現代主義更註重情感和人類體驗」,「元現代主義擁抱矛盾與不確定,認為真實與虛假、希望與絕望、意義與無意義可以並存」。

(圖/【蹦迪治大病】)

情感復蘇,這也是偉門智威智庫(VML)所觀察到的趨勢之一。VML的一項研究報告顯示,有77%的受訪者表示,在面對各種不確定性的時候,「希望感受到一些什麽,證明自己還活著」。而以往追求「獨享」的我們,現在有了對「群體」的向往,渴望建立人與人的連線,渴望獲得歸屬感。

高嘉豐的目標是,希望自己的創作回歸更加質樸的表達,「不再是為了玩梗而玩梗、為了抽象而抽象、為了反轉而反轉」。

也就是說,可以抽象,但活著還是要具象一點、有實感一點。

編輯 蘇煒

營運 嘻嘻

排版 菁菁