我覺得最大的成就就是 讓外國品牌低下了高貴的頭顱,把中國車市的價格地形從高原卷成了盆地 。

如果沒有自主品牌蒸蒸日上的產品力和銷量,現在合資/進口車的在華售價最多也就是跟美國接軌(裸車),而且是選擇性接軌——美國貴的車向美國看齊,美國便宜的車要堅持中國特色定價:

非豪華燃油組

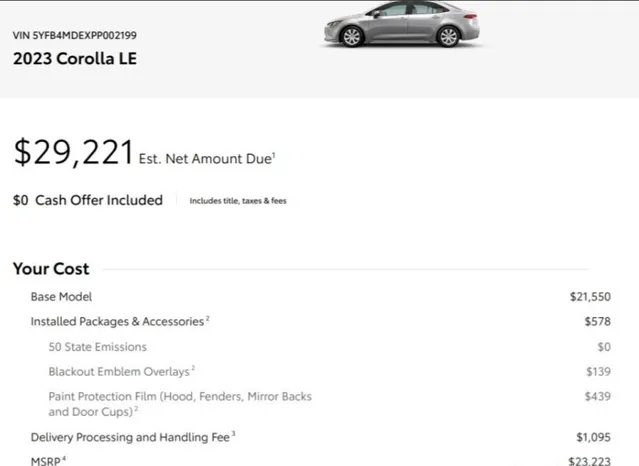

19萬起買鐵輪轂和扭力梁後懸掛的卡羅拉。

20萬起買10秒+破百的燃油版HR-V。

23萬起買門把手都不給噴漆的1.5T燃油奇駿或連後備箱主開關都沒有的雅閣1.5T。

26萬起買內飾長這樣、取消後座靠背調節的榮放雙擎。

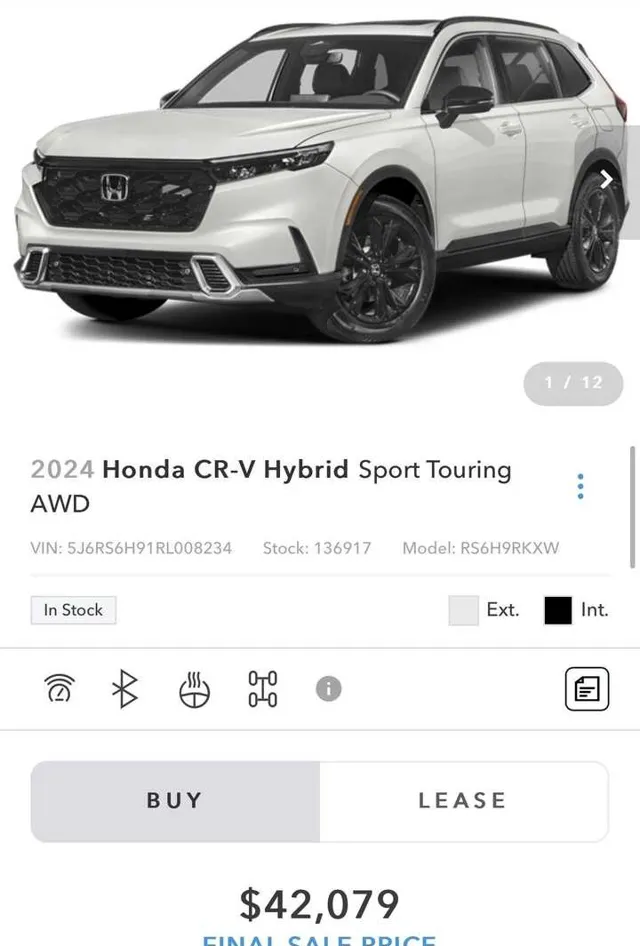

30萬的CR-V混動頂配,座椅通風、全景影像、後視鏡折疊一概沒有,前雷達也只給倆。

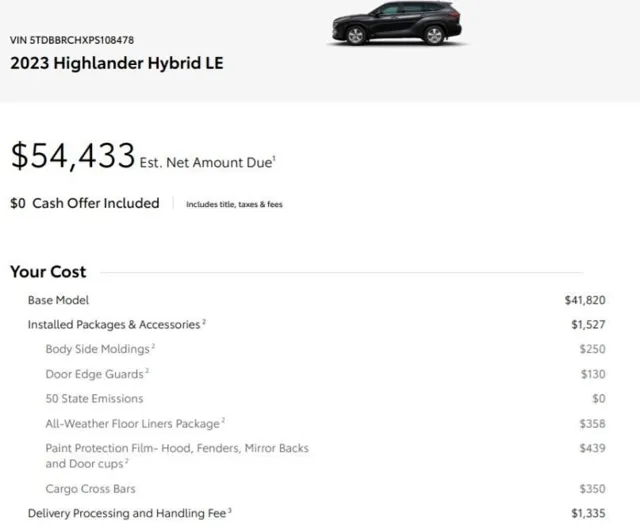

38萬買丐版混動漢蘭達。

豪華燃油組

30萬買三缸X1

35萬買1.3T高功的GLB200

公路閃電ES200繼續賣30+X萬

BBA中型SUV難以低於40萬

非豪華新能源組

16萬起買雪佛蘭Bolt EV(A0級兩廂車)或日產聆風,配鹵素燈+鋼輪轂

22萬起買起亞Niro EV(A0級SUV)

29萬起買大眾ID.4、豐田驗證碼或純電幾十公裏續航的緊湊型插混SUV

31萬起買福特電馬

豪華新能源組

36萬起買寶馬i3(70kWh)

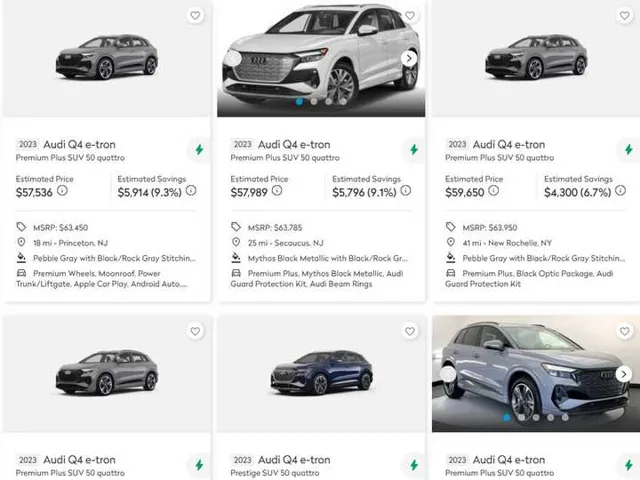

40萬起買Q4 e-tron

43萬買iX3

45萬起買凱迪拉克銳歌

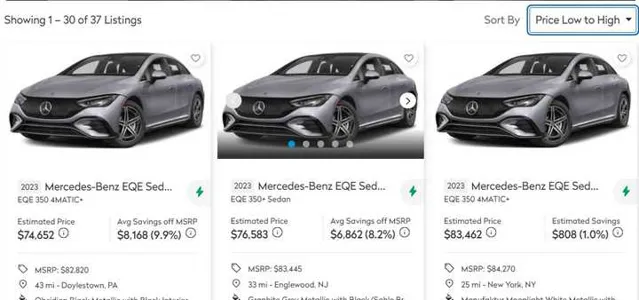

60萬買EQE350

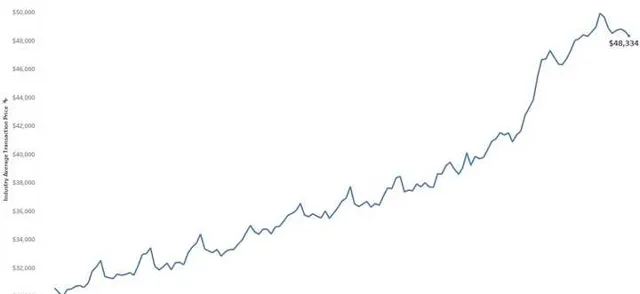

另外,既然收入和物價都逐年增長了,作為重要大宗消費品的汽車總不能掉隊吧?連美國這樣發達的車輪國家,10年車市均價都從3萬美元上升到4.8萬美元,那中國10年前賣13萬的卡羅拉現在賣19萬不過分吧?

可惜啊,中國品牌起來了。幾年前國產車還處於「質素不夠配置來湊」的階段時,就已經讓15萬以內的合資車過得不太舒服了。而現在的一線國產車已經初步實作了從「便宜沒好貨」到「物美價廉」的轉變。就連我曾經認為最難搞的高效混動和多檔位AT變速箱,自主品牌也能在產品力(而不是行銷)方面正面硬剛國際大廠,同時還繼續保持配置和價格優勢。這讓合資/進口車的減配、加價、愛買不買的滾刀肉做派徹底夢碎,被迫也不斷降價、增配、在中國率先上新來提高競爭力,有些國際車型甚至比海外版領先半代。日系品牌近來經常宣傳的油/混同價、油/電同價,也都是中國市場獨有的待遇。

2019年的中美車市,2萬美元以上的國際車型,美國版幾乎都比中國版又便宜又好,而且享受著全球率先換代、年年小改款的高頻更新。即便是2萬美元以下的車型,便宜和好,美國版也能至少占一樣。

2023年的中美車市,6萬美元或排量3.0L以下的燃油車型,幾乎都是中國版又好又便宜;新能源車型的話,這個價位可以擴大到8萬美元,差價最大的細分市場,中國的價格甚至只有美國的一半。可以說在買菜車和入門豪華車段位,中國已經完全取代美國成為全球價格窪地。只要你預算不超過45萬,根本沒必要羨慕外國車價。因為不管你是中意自主還是堅守合資,都能買到比幾年前更物美價廉的好車。

眼下中國的韭菜不好割了,不過全球大多數國家還沒有這麽卷,於是這些在中國利潤受挫的合資車,只能朝歐美和其他發展中國家下手了。眼下國人能賣到好車,主要就是多虧了中國車企,只是不知道它們什麽時候才能來腐朽的美國市場大殺四方呢?