就在昨天,我還在與同事探討,明明各個級別的車型,超百年的汽車發展史早已對給出了標準答案,為什麽還有些車企還在研究形態上的創新?照著抄作業不香嗎?

然後據此羅列了一系列近期熱點不斷的「爆款」,具體是誰就不提了,總而言之就一句話,想要做主流市場的「爆款」,中國車企就得跟著別人的路走。

同事的觀點,恕我不敢茍同,如果只是按照別人定義的形態造車,那所謂的「汽車強國」更像是一句空話,就像奔馳說自己是「汽車發明者」一般,真正的「汽車強國」需要在世界範圍內構建自己的影響力,或許我們無法再重新定義汽車的形態,但功能上的突破、設計上的引領全球汽車審美,這才是「汽車強國」應該有的樣子。

可以說,如果只按照別人劃的道走,只是銷量占據主導,那「汽車強國」就只能是一場遙不可及的夢,上限充其量就是一個擺脫不了「低端」「模仿」形象的汽車大國。

成為「汽車強國」過程中,除了技術、平台的正向研發,以往「汽車強國」走過的那些彎路,如今的國內車企一步也少走不了,我想,這才是吉利始終把設計放在極高位置、內部給予極高許可權的目的,也是我發自內心為吉利銀河E5在世界舞台閃耀而自豪的原因所在。正如吉利汽車集團 CEO淦家閱強調的——「設計是吉利的核心競爭力」。

這或許便是吉利創新設計院與吉利學院要聯合主辦「中國設計 全球審美,2024國際汽車設計論壇」,並由吉利汽車集團、吉利人才發展集團指導的原因所在。這並非首次舉辦,而是第二屆,在中間相隔的一年裏,吉利銀河多款「爆款」的誕生更進一步堅定了吉利設計院要把這條路走下去的原因,同時自身也在發展中成長,釋出了【中國汽車設計話語體系研究白皮書(第二版)】。

作為一個每天與汽車這種工業品的人,以往在這種涉及「美學」的論壇上,更多的是只有學習、沒有討論,因為很多時候就像是一場學術溝通會,我們這種整天研究體驗的連「學生」的可能都算不上,更多就是旁邊,但吉利設計院這次好像整的有那麽幾分不同,首先就體現在出席人員上。大致有以下各自領域的大咖:

中國工程院院士譚建榮;

清華大學文科資深教授、中國工業設計協會榮譽副會長柳冠中;

全球知名汽車設計師Giorgetto Giugiaro(喬蓋托·喬治亞羅);

Atsuhiko Yamada(山田敦彥);

吉利汽車集團副總裁陳政;

吉利學院藝術設計學院院長許燎源;

著名建築設計師青山周平;

還有來自清華大學、中央美術學院、中國美術學院、德國普福爾茨海姆套用科技大學、湖南大學等海內外殿堂級設計院校的知名學者何人可、王昀、陳楠、董梅等數十位在各自領域成就斐然的專家。

除了藝術家外,還有學術派,關鍵是還有汽車工程師以及汽車設計師等方面的專家,這就十分耐人尋味。往往車企裏的設計師和工程師那是視同水火,站在不同視角、不同職業,前者要的是設計美感,後者追求功能體驗,二者能完美共存的案例少之又少,多數時候是在不停搏弈,做取舍,最終達成一個雙方都能接受的結果。

以往我見過的國產車型通常都是如此,一方大喊:「你根本不懂設計。」另一方指著鼻子喊:「你不懂使用者。」歷史經驗一般是,國內車企往往都是更偏向工程師,以客戶為主導。一方面受限於有限的設計能力,另一方面也取決市場喜好。

但吉利設計院將處於不同視角並且有利益沖突的人,可以說是將車企研發過程中可能會吵的架搬到了台面上,只是這次或許是礙於面子問題沒有吵起來(開個玩笑),核心原因在於我們擁有了足夠的文化自信、頂尖的生產工藝以及最最最最重要的——有足夠許可權的有想法的成熟的設計團隊。

也讓我真正在這場論壇中學到了不少東西,下面,給大家做個總結。

設計,讓體驗獲得升級

很多人都說,設計說到底就是「一張臉」,有一部份對,但很膚淺。

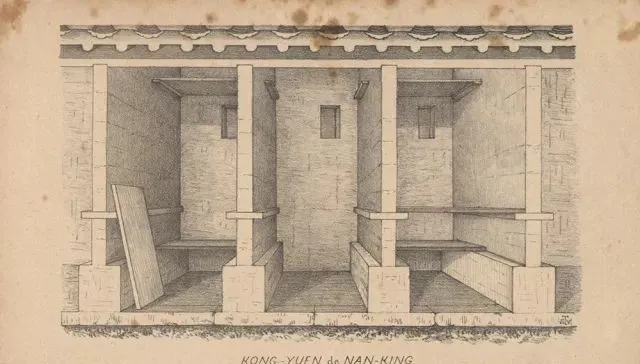

Atsuhiko Yamada(山田敦彥)先生現場舉了一個很貼切的例項,便是在房租裝修中,古代科舉考試中的考生隔間,幾平米的空間內看著十分空曠,只有幾塊木板,但卻可以透過幾塊木板與墻壁的搭建,承擔起一個小房間的重任,可以書案,亦可以是供睡覺使用的床,這便是設計的力量。

事實上,這種設計上的巧思帶來實質性幫助的例項還有許多,譬如榫卯結構,便被現代人譽為「古人的智慧」,並受用至今天,不僅不需要釘子這種第三方工具的輔助,還解決了結構強度的問題。

對於汽車,亦是如此。譬如本田的「MM理念」讓飛度也讓人覺得空間夠用;譬如旅行車、獵裝車的出現,解決了轎車後備箱開口小、裝載能力差的問題,讓駕控和載物能力並存。

只是不得不承認的是,以往的中國使用者更多是在被迫接受,因為進口、合資品牌有足夠龐大的團隊和深厚的經驗,掌握了決定汽車功能性的權力,就像是早期的車內控制按鍵都采用英文,對於中國使用者並不友好,但我們毫無它法,只能被動學習。原因在於我們沒有質疑這些功能的實力,因為自己也無法提出更好的解決方案。

因此吉利設計院和吉利學院舉辦「中國設計 全球審美,2024國際汽車設計論壇」的原因也在於,讓自身擁有質疑並提出改進方案的能力,同時還從人才培養的源頭培養這種敢質疑、敢改進,並質疑成立、改正合理。

實際上,在吉利銀河E5、吉利星艦7 EM-i等產品上已經有了實際案例。譬如吉利銀河E5後排座椅下方14L「大抽屜」便是團隊巧思的體現,讓車內的空間利用率進一步有所提升。諸如此類的還有許多,如把中國智慧的人機工程學運用其中的「中國椅」、打破結構設計限制將車長「得房率」做到84.3%的星艦7 EM-i等等。

工業設計為產品使用體驗服務的底層邏輯是對的。只是很長一段時間內,國內消費者對於車的使用習慣被他人主宰的現象是在非「汽車強國」的正常狀態,因為那些適合其它地區的,並不意味著都適用於國內消費者,我們要的是求同存異,吸收別人的優秀之處,也把自己的想法傳遞到世界。顯然,吉利設計院已經開始具備了這種能力,並開始帶來實際收益。

世界汽車設計,中國設計必須走出風采!

汽車作為商品,設計為使用者體驗負責是第一要素,但並未唯一要素,世界同樣需要美學,需要帶給人愉悅的觀感。

與前文一樣,積累了太多經驗,有完整團隊和成熟的人才培養體系的歐美傳統汽車大廠幾乎完全主宰汽車世界的審美,有原創、有傳承,設計出一代代作品,經受住了時間的考驗,成就經典,讓工業設計也開始有了藝術造詣。

整個過程的前提在於原創,原創可以代表了品牌態度、理念,更代表了產品、品牌、企業形象,後來者、借鑒者永遠只會被稱為「那個造型學誰誰誰的」,而「汽車強國」的字典裏不應該擁有此類評價,我想,這才是吉利堅持要做原創設計的原因。

事實上,無論是世界古代史還是現代史,對於中國設計、審美的認可都有跡可尋,不然中國瓷又怎會被那麽多外國人視若珍寶?不然又怎麽會有那麽多外國人來中國旅遊,在各種非遺工藝面前贊嘆不已,在敦煌壁畫、皇家園林面前感嘆中國技藝的強大。

在我看來,只要大膽做減法,無論是世界還是中國,設計、審美上總有相通之處,只是「汽車強國」往往能夠主導審美、引領審美,中國汽車要成為世界的「汽車強國」,也需如此,而吉利正走在這條路上。

譬如吉利銀河E5的的「潤玉流光」型面設計,便出自陳政和他的設計團隊從瓷器中獲得的靈感。它的設計既沒有復雜的線條勾勒,也沒有過多的裝飾和多變的型面,不論造型如何變化,線條都一筆到位,流暢自然,呈現出流光溢彩、溫潤如玉的效果,也暗含中國文化中「低調內斂」「潤」「和」「平衡」之道。

而星艦7 EM-i則以簡潔、直接的設計語言,以「工必有意」為主題,表達自身為家庭使用者、為主流市場而來的目標和定位;現場還尋訪「中國R角」設計制式,汲取古人智慧,為當下全球汽車設計提供新的寶貴經驗。

吉利汽車集團副總裁陳政

如果說,世界語言中肯定不能缺少「中國話」,就像世界汽車設計也不能缺少中國汽車的身影,尤其是作為「汽車強國」,更要讓自己的設計成為通用語言,主流語言,這或許才是「中國設計 全球審美」主題的奧義。

顯然,中國車設計並非吉利一家所屬,而應該所有中國車企集思廣益,乃至不同職業、不同行業共同努力,這便是吉利「以「2024 國際汽車設計論壇」之約,聚百家智士,展更進一步豐富「中國設計新範式」內涵,帶領「中國汽車設計話語體系研究」逐步邁向成熟,助力中國汽車設計傲立全球的原因所在。

寫在最後

最近在看【聲生不息·大灣區季】,聽到一首首年少時流行的粵語歌,看到曾經兒時追過的港片、港劇,真的感慨萬千,「港樂已死」「香港娛樂業沒落」等彈幕更是令人難以接受。事實上,並非港樂的問題,而是時代所向,香港娛樂業輝煌的年代引領內地時尚,原因在於處於國際舞台前沿,經濟形式好,文化業蓬勃發展,各種新穎的形式層出不窮,滋養出許多人才,但自改革開放後內地經濟大好,娛樂、文化產業迎來爆發期,也逐漸與國際接軌,開始自己接管流行元素的話語權,而普通話作為更易傳播的介質,自然開始流行,而粵語受到沖擊是必然,或者說,普通話成為主流、內地拿回流行話語權是大勢。

而如今世界汽車市場的格局及未來走勢十分明顯,全球汽車的「中國化」只會越來越明顯,而這種發展下,必然需要中國汽車以原創設計、中國設計示人。吉利,也不過是再次走在了時代、趨勢的前列。正如標題所言,吉利表面做的是設計,實際鑄的是「中國汽車魂」。這一刻,想大膽給陳政那句「設計,即戰略」做個延展:「不僅是吉利的戰略,更是中國汽車影響、引領全球的戰略。」