從電池包結構上來說,二者都屬於CTP(Cell to Pack)技術 。奇怪的是,寧德時代將其直接命名為CTP,這是一個電池包結構概念;比亞迪將其命名為刀片電池,這是一個電芯概念。

二者的命名角度為何不同?是故意在與對方做區分嗎?

比亞迪刀片電池的重點在於電芯,這麽長的電芯采用疊片工藝,對制造器材與工藝的要求非常高。工藝上的難點,咱們羅列一下:

制造裝備與工藝,恰恰是比亞迪的長處。 畢竟,比亞迪可以造口罩、可以造IGBT、可以造手機,萬物皆可造 。

刀片電池造出來之後,解決了磷酸鐵鋰電池的體積能量密度太低的問題,將其推到乘用車可以用的高度。 此時,它的高安全性就自動帶來了CTP內容:熱管理的壓力不大,直接忽略模組Module、懟成Pack即可 。

由此可見,比亞迪的CTP技術的重點在於電芯上的突破,因此強調「刀片電池」的宣傳也是恰如其分的,並沒有什麽不妥 。

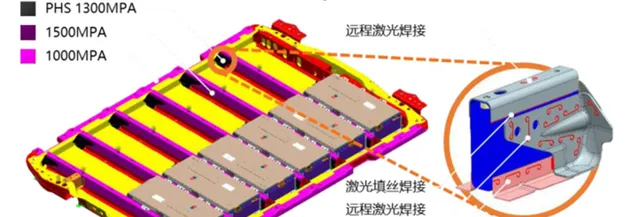

再來看看寧德時代,它的主要產品是三元鋰電池,熱管理壓力比較大。 從2019年的CTP1.0,到2022年6月的為麒麟電池CTP3.0,技術前進演化是圍繞電池包結構設計展開的,並不是圍繞電芯展開的 —— 因此,寧德時代強調CTP的電池結構創新,也是恰如其分的 。

寧德時代的麒麟電池CTP3.0,還是比較有幹貨的,主要在於兩點:

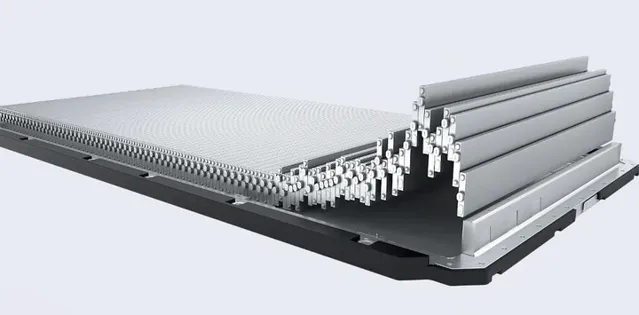

第一,合並精簡:橫縱梁、水冷板、隔熱墊三合一。

傳統電池包內部往往有多道橫縱梁,橫縱梁本身再加上金屬連線件的體積與重量不可忽視。

麒麟電池將橫縱梁、水冷板和隔熱墊三合一,整合為多功能彈性夾層 。夾層本身就是一個個「小橫梁」,提高電池包的抗震動、抗沖擊能力;夾層內設計微米橋接裝置,可自由伸縮以吸收電芯的體積變化。這是一個很有意思的設計,我們暫時還看不到夾層內部結構。

三合一的合並精簡,一下子就節省了大量的空間 。

第二,顛覆傳統水冷,以散熱來隔熱

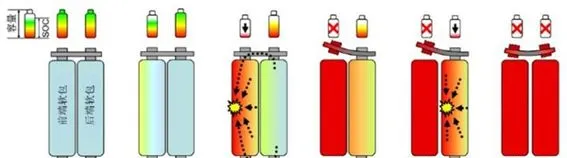

「電芯的熱失控」並不可怕,說到底它也就是幾包煙大小的小物件嘛,能有多大能耐? 但是呢,個別電芯的熱失控放出大量熱,把周圍的電芯也加熱到臨界溫度,也發生了熱失控……

因此,扼制熱失控的思路很簡單: 電芯之間加強隔熱,電芯本身加強散熱 !

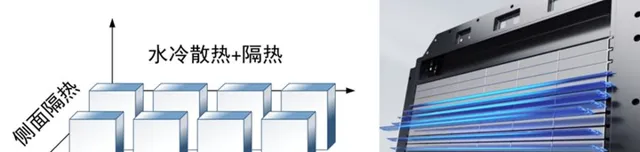

一般來說,傳統方案就是 側面隔熱+底部散熱。

廣汽埃安的彈匣電池敢於號稱永不起火,就是創新地采用了 側面隔熱+底部散熱+小側面導熱 的方案。

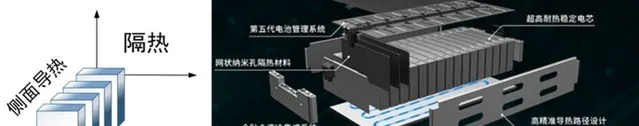

俗話說「堵不如疏」,與其嚴防死守單個電芯熱失控的熱量傳遞,不如想辦法趕緊把熱量給散出去。 彈匣電池在方形電池的較小側面設計了導熱結構,相當於一定程度上增加了底部水冷板的散熱面積。至於較大的側面,采用了網狀納米孔(nano-porous)隔熱材料。

至此,我們可以發現一個問題: 既然散熱如此重要,為什麽不在方形電芯的最大側面設計散熱,而只在底部用水冷板隔靴搔癢呢 ?原因無它,技術難度太大。

麒麟電池捅破了這層窗戶紙,大膽地采用了 側面水冷散熱&隔熱+較小側面隔熱 的方案。

從熱管理的角度來說,這接近於終極方案了。我想,寧德時代CTP1.0、CTP2.0都沒起名字,可能就是覺得不成熟。到CTP3.0覺得成熟了,就賜了它一個名字叫麒麟電池。

回到問題本身,消費者理解了寧德CTP電池與比亞迪刀片電池的區別,在買車時需要關註嗎?

我認為,至少從目前來看,是不需要關註的。消費者需要關註的,主要還是這車怎麽樣、續航如何、價格多少,至於采用了麒麟電池還是刀片電池技術,使用中感受不出來。

當然這也不絕對,消費者能感受出來三元鋰與磷酸鐵鋰的區別。那三元鋰與磷酸鐵鋰怎麽買?參見下面這個回答:

參考

- ^https://zhuanlan.zhihu.com/p/70101842

- ^https://zhuanlan.zhihu.com/p/108511936