谁又看过东方人玩棒球呢?中国投手之髙招,使奥克兰队已感情势不妙,球场观众大哗:中国 人打美国的「国球」,且使老美溃不成军,不可思议!全场终局,中国队大胜,幼童及华侨兴高彩烈。

——留美幼童温秉忠

一、

1881年的旧金山,半个城市的华裔和侨民都聚集到了公园草坪上,早有人用白色石灰线画出了一片棒球场地,没过多久,奥克兰棒球队和一群中国面孔的棒球队员握着手跑步登场。奥克兰队当然有理由相信职业与业余之间的巨大鸿沟,但对9名参赛的中国选手来说,这场临时规划的棒球赛却有着更深远的意义:荣誉、乡情、别离,和被棒球激起的最简单的热爱。

没过多久,在观众们喜出望外的欢呼声中,奥克兰队的队员们开始怀疑自己的职业水准,他们惊叹于梁敦彦投球的迅猛凌厉,也被詹天佑的跑垒速度所折服,这简直不像是一群苦读政经工商等硬核专业的清朝学生,而是一群整天围着棒球打转的职业选手。最终,由留美幼童组成的「中华棒球队」——这支即将回国、临时凑成的全华班,大比分击败了主场作战的奥克兰队。

32年后,已经成为交通总长的梁敦彦又与老队友打成配合,推举詹天佑为京张铁路总工程师。

从这个角度来看,中国的棒球运动早在一个半世纪前,就如星星之火一般,在大洋彼岸的棒球国度燃起了第一把火炬。

在19世纪70年代,被各路列强降维打击了30年后,清政府决定派出幼童留美,培养实业和外交人才。当这批平均年龄12岁、还留鞭子穿马褂的孩子摇摇晃晃地走下邮轮舷梯,踏上另一片土地,他们受到的冲击,不亚于一颗高速飞行的棒球迎面撞上挥来的球棒。这批从书斋里走出来的幼童迅速沉浸到新式知识、思想和文化中,除了学习专业知识之外,他们也积极参加各种体育活动:赛艇、橄榄球、滑冰、自行车......这些在国内闻所未闻的运动,远比百草园和三味书屋吸引人。而在这些种类繁多的运动项目中,留美幼童们尤其钟爱棒球。

可能是挥棒击球的打击感过于震撼,也可能是这种团队运动最适合他们组队玩耍,据一户曾经抚养过幼童的美国家庭回忆:「幼童们尤其喜欢棒球。我当时住在森孟纳街,孩子们到住的地方总要经过我住的房子,他们总是将球和球棒放在我家前厅。」

作为第一批留美幼童,年龄较长的梁敦彦率先组织起了「中华棒球队(也叫东方人棒球队)」,吸收各批留美学生参加,并担任球队投手。每到夏天,就率队游历美国各地,与不同学校的棒球队举行比赛,凭借胜多负少的战绩让各界惊叹,甚至成了小有名气的业余棒球强队。到第四批幼童登陆美国并逐渐成长之后,吴仰曾(后成为矿冶工程师)就成了队内的投球主力,在棒球场上,他是中华队的绝对主力,投出去的球几乎没有被击中的可能。

从1872到1875年,清政府一共派出了4批幼童,其中在棒球领域造诣最深、最有知名度的,当属清末外交家梁诚。在校期间,他是校队主力三垒手,并数次在校际联赛中力挽狂澜,成了校园棒球界的一颗新星。1881年,梁诚在面对埃塞克特大学的比赛中一击制胜,直到20余年后,已经成为驻美公使的梁诚回到母校,依然有不少人记得他那场比赛的光辉事迹。

在母校125周年的演说现场,时任美国总统西奥多·罗斯福向梁诚询问「当年贵校备受好评、声名远扬的棒球手是谁?」梁诚笑答:「就是我。」

白宫人员后来回忆道:「从那以后,总统和梁诚的关系亲密了十倍。」

20世纪初,美国总统塔夫脱将棒球定为美国的国球,数年之后,梁诚就利用这颗小小的棒球,为当时中国的外交打开了一扇小小的天窗。据外交家顾维钧回忆:「梁诚是一名棒球运动员,还效力过安度华棒球队,中国学生和美国公众都对他很钦佩,对交涉事项,梁成向来做得一帆风顺,而白宫政员无不刮目相看。」

虽说弱国无外交,但梁成还是利用「棒球外交」的机会,从列强的虎口中夺回部分资源,并用这部分经费赞助了清华大学的建立。多年之后,梁诚如果看到清华校园里「为祖国健康工作五十年」的口号,或许会微笑颔首。

在这批留美学生出国之前,中国本土的棒球运动仅限于美国侨民的自娱自乐,而在1881年后,留美幼童纷纷回国,在带回工业国的知识、文化、思想和习惯的同时,华人棒球队的成员们也把棒球带了回来。经历了20世纪初的风云变幻,留美、留日学生群体逐渐规模化,清华、燕京、复旦、南开等新式学府诞生发展,棒球这项运动,也开始成为中国校园体育的支柱。

到中华民国成立后,棒球还一度成为民国版全运会的正式项目。1934年,贝比·鲁斯率领的美国职棒明星队在日本引燃全国热潮、激发出了日本职业棒球体系之后,又抵达上海进行表演赛,也引起了不小的轰动,在中国同样掀起了棒球运动的一波高潮。

但在当时,绝大部分中国人还挣扎在生死线上,棒球只是大城市学生和名流们的玩具,与其说是纯粹的体育运动,不如说是隐性的阶层门槛。到20世纪三四十年代,中国大地上的党派、军队、思想开始日益明晰,在大家都忙着救亡图存、举刀挥枪的时候,棒球这颗小小的蒲公英,又飞向了人们意想不到的地方。

二、

1952年8月,当华北军区棒球队在「八一」体育运动大会上获得棒球冠军时,队长陈春兰揉了揉肿成萝卜的手指,不禁想起了被棒球打得鼻青脸肿的集训时光——他们用木棍削成球棒,用旧炮衣改制成手套、面罩、护膝,拿出军事训练和战斗的劲头,练习滑垒、挥棒、投球。起初战士们用线缠成球,后来又换成了猪皮包裹棉花的升级版。熬夜缝补棒球,也成了陈春兰的日常功课。

距离全军号召开展棒球运动过去了近三年,解放军利用手头有限的资源,在每个连队都成立了棒球队,每个团还召集优秀选手,组建团属棒球队,邀请棒球专家上课训练,在集训的同时,还派这支精英球队去各连队「传帮带」。1950年秋,这支队伍参加了北京市举行的体育大会;1951年,为了在军队内部推广棒球,他们又在全军篮排球大赛中打了一场表演赛。

棒球和人民解放军的羁绊远比大多数人想象的早。红军能在延安窑洞里学习航母和飞机的构造,那对于打棒球这种新鲜事物自然也不排斥。他们不仅积极组织比赛,并将其作为「军事体育教育」的一环。而日本战俘的到来,又为八路军带来了更专业的技术指导,129师还在报纸上刊登棒球教学文章,以此锻炼战士们的臂力、团队协作能力,尤其能提高投弹水平。

到解放战争时期,原129师师长刘伯承还在关于大别山作战的报告中写道:「我们今天摆的阵势就像打棒球一样,摆好几个垒。你来时,我就一闪,那边就多啃一口。他一闪,我就多啃一口。」可见从高层到基层,棒球文化已经深入人心,由此,解放军在1949年下半年发起」全军打棒球「的号召,也就水到渠成了。

当年的人民日报上写道:「棒球对锻炼体力、视力,培养正规军人勇敢进取的革命英雄主义精神、敏捷灵活的动作、迅速果决的判断力和配合协同等方面有特殊的作用,而且这是一种可以同时吸收几十个人参加的很有意义的集体游戏,可以活跃部队的文化生活。」

除了锻炼战士,棒球在当时还有一定的「统战」价值,新中国成立后,从美国和日本等地回国的知识分子络绎不绝。棒球也就成了团结归国人士和高知群体的绝佳选择,物理学家谢希德和自动控制学专家陆元九都是铁杆棒球迷,从日本归来的华侨,也成了新中国民间棒球的主力军。

但是这种势头戛然而止于60年代,棒球被视为美国文化入侵的代表,支持棒球的将领们在旋涡之中也不好逆势而动。于是从军队到地方,日渐火热的棒球运动又逐渐销声匿迹,就像夏日的一阵疾雨,连水渍都没留下。

不过时间就像熨斗,总会熨平一切褶皱,季节和时代同步轮转,没过多久,小小的棒球又成了体育外交的主角。

在当时的社会主义阵营,中国和古巴是少数两个有棒球风气的国家,1959年古巴革命成功后,两国就借助棒球这一媒介,短暂地展开了体育外交之旅,一度消失的棒球队重新在内地复苏,古巴也派出了棒球队伍来华访问。

但当时的古巴离美国和苏联都太近,随着古巴完全倒向苏联,棒球外交上垒失败,中国的棒球只能继续蛰伏。

三、

1977年9月3日,东京读卖巨人队员王贞治打出了职业生涯第756支本垒打,超越MLB选手汉克·阿伦,成为世界上打出最多本垒打的职棒运动员。全场上万名观众欢呼着,共同见证了新世界记录的诞生。

48小时后,日本首相福田纠夫就向王贞治颁发了「国民荣誉奖」,以表彰他对日本棒球的贡献。不久之后,汉克·阿伦本人也从美国本土发来贺电,当时的美国总统卡特也写信祝贺:「棒球是我们两国人民所共享的爱好,也是将日本人与美国人连接在一起的众多方式之一。」

不过卡特总统显然还没搞清楚,虽然王贞治出生于东京、已经在日本生活了37年,但他始终没有加入日本国籍,而是维持了华侨身份(虽然王贞治当时连中国话都不会说),从法律层面来说,他的确不算是「日本人」。这一点给他带去了不少麻烦,王贞治不止一次地面对国籍相关的尖锐问题,在他执教期间,也一度因此而饱受争议。但国籍带来的不只是问题,也有他意料之外的转机。

在王贞治打破记录之后,东京华侨总会就向他发送贺电,其中写道:「我们确信(这一纪录)能更增进八亿中国人与一亿日本人之间的友好关系!」与此同时,人民日报和新华社也同步刊登了这一消息,【读卖新闻】驻北京记者写道:「虽然棒球运动在大陆并不普及,甚至一度消失,但王贞治的成就还是在中国国内引发了关注。」

事实上,就在王贞治破纪录之前,中国棒球考察团刚刚访问日本,还在【读卖新闻】的安排下,多次与王贞治沟通。70年代正是中日破冰的关口,棒球作为中日两国的共同回忆,再次扮演了」小球推动大球「的角色。早在1973年,廖承志就率领代表团访日,并邀请王贞治的父亲王仕福赴宴。

同胞在异乡取得好成绩,总会在本国引发热潮,这种现象在世界各地都不罕见。王贞治的世界纪录迎上中日破冰的大潮,让棒球成了中日文化沟通的主话题。短短数年间,日本派出了十余支棒球队访华。在王贞治破纪录之后,读卖巨人队还邀请北京棒球队到日本训练一周,并使之成为定期活动,王贞治本人也收到了无数中国人和侨胞的贺电与来信。

【读卖新闻】还延续了1930年代的敏锐度,王贞治原定于1976年到访中国台湾,作为嘉宾出席「中正棒球场」的落成典礼。但随着中日关系迅速升温,读卖巨人队管理层用书面形式拒绝了台湾方面的邀请,并给王贞治本人写信:「有关本次您将访问台湾一事,如您所知,近来在日本国内的球迷间引起了不必要的误会 ……希望您能明察事理,做出明智判断。」

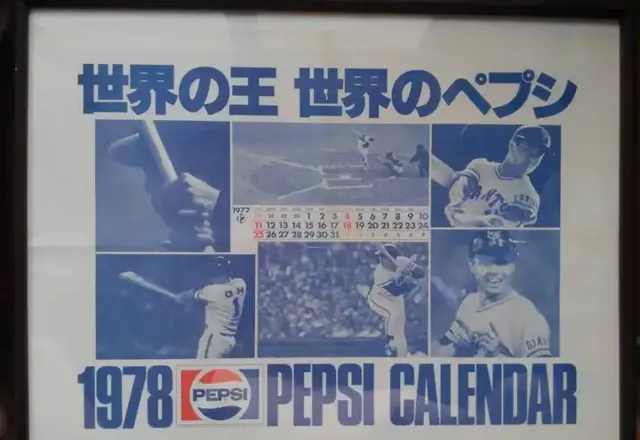

中日关系正常化,和随之而来的改革开放,让中国的棒球土壤重新萌芽,就在日本首相田中角荣访华的同一年,棒球运动就在北京等地复苏;1974年,全国性棒球比赛重出江湖,第二年,棒球重回全运会;1978年,就在北京棒球队前往东京训练的同一年,中国棒垒球协会正式成立。中国棒球正式有了官方背书,棒球也有了更多余裕,开始承载更为纯粹的运动热情,而不是单纯作为军事、统战和外交工具。

从棒球到乒乓,再到足篮球等各个体育项目,它们的发展变迁从来都与国家的政治、经济、外交等基本盘息息相关。一个国家的某个体育项目强大与否,其关键往往不在场上,而是在场外,在那些与体育无关的地方。将军决胜不止在战场,体育也同样如此。

另一方面,在危机面前,体育一般是最先被冷却的弃子;而当第一缕阳光洒向冰面,体育又往往成为破冰的急先锋。这是体育的脆弱之处,但也正是体育的顽强所在——你可以赋予它很多意义,并用这些意义来打压、操控、扶助、整顿它,但说到底,体育真正承载的,还是人们对运动发自本源的热爱,对超越自我的渴望,对高水平竞技的热衷。

就像黄山松的种子,落进石缝也能发芽生长,就像蒲公英的种子,不经意间就能飘向四方。