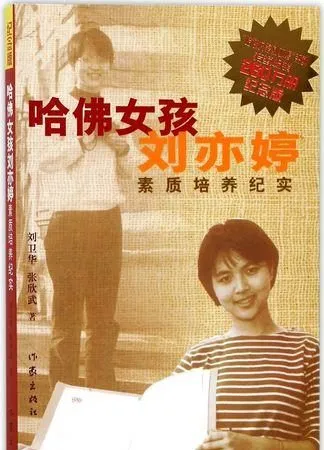

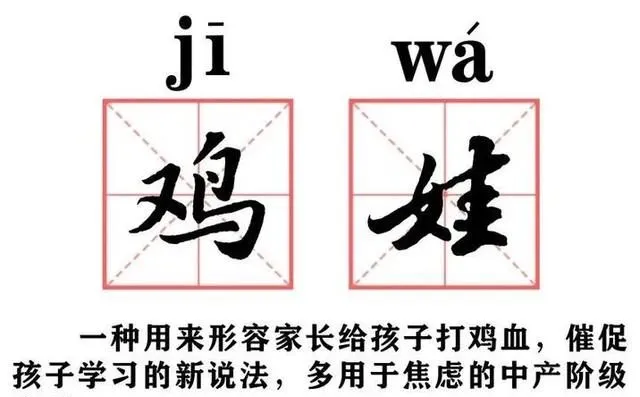

近日,「哈佛女孩」刘亦婷成美国普通中产的消息引发广大网民热议,其披露者在文中辛辣地抨击刘亦婷妈妈的教育方法荒谬可笑,直指这是一场持续25年的鸡娃骗局。然后所谓的「天才」梦碎其实不过是经济时代人们对资本的依恋和对神论的臆想罢了!

从中国普通家庭到美国中产,刘亦婷在实现阶级提升中成为不少留学生的奋斗天花板。诚然她没有如大家期望的那样延续一代人的神话,做出惊天动地的伟业,但她却用自己的方式在破茧后活出了自己的精彩。不管是留学时的备受羡慕,还是创业中的无助坎坷,刘亦婷在鲜活的奋斗中实现了自己的人生价值,而这样的价值谁又敢说与刘母的培养毫无关系呢?

家庭教育的初衷是以恰当的方式为孩子提供更高更大的平台,其责任主体在于孩子,责任人在于家庭。自1999年考上哈佛之后,关于刘亦婷的系列图书在数年内狂卖260万册,不夸张地说,影响了不下上千万人的人生。而这些人中不乏有汲取能量从而获得成就之人,倘若当时没有这样的典型事件,没有可以效仿的模式所依,没有鼓舞人心的士气,人们又该如何过度教育的迷茫和焦灼。

只是每个孩子都是新的个体,不是依葫芦画瓢就能刻录中同样的天才的,「鸡娃」路上的失败者又怎能将所有责任都归咎于「鸡娃」本身呢?刘亦婷不是「鸡娃」的第一人,也不会是最后一人,鸡娃自有鸡娃的好,放养也自然有放养的妙,至于哪一种教育方式更能够迎合内心所求,适应社会发展还要看我们的经济自由程度,思想活跃程度,家庭发展程度等。相比这场「鸡娃」之争,我们更要警惕抨击者背后的不良居心。

非要将刘母的教育成果定位为失败何尝不是对教育本身的漠视。那些跳起脚来抨击,跟着拍掌支持的人何尝认真看过刘母写下的育儿经。细思极恐,这场「鸡娃梦碎」到底想碎了什么人的梦?比起复旦留美流浪博士来说,依旧奋斗在一线的刘氏母女又岂是尔等能够肆意置喙的?世易时移,以「刘亦婷事件」来扼杀刘母的教育显得有些荒诞,究其刘亦婷的成长经历,如果脱离了母亲的自律和管教,其不过是千千万万的大学生之一而已,哪来的夺目光环,就连成为美国中产可能都是痴人说梦。

人非圣贤,功过自省。作为中国21世纪的留美热潮标志性人物刘亦婷,我们不妨褪去自我臆想的「神级」外衣,把其当成普通人来看待,便不会沉溺在「鸡娃梦碎」的困境中无法自拔,相反还能在「鸡娃」模式中不断的反思和勉励。从最初寒门再难出贵子的言论中,我们多少看到了资本背后的凉薄。可作为寒门子弟的大多数人,我们想过自我放逐吗?没有,我们反而在不匹配的资源中奋力直追,一往无前,这不就是另一种鸡娃方式吗?只是这一次我们在「鸡自己」而已。

不管是东方教育还是西方教育,欲「鸡娃」时先「自鸡」,教育不能复制粘贴,也没有模板可循,但可以在优秀案例中共勉,在突破局限中共进,在综合认识中制定可行的育娃方式。中国教育在素质教育中绽放的花朵没有人可以采摘,更没有人能够亵渎。「哈佛女孩」刘亦婷成美国普通中产不是反证「鸡娃教育」荒谬的实锤铁证,而是自带底气的教育先驱案例,是这样的方式给了底层人民脱困的勇气和念想,带动了从「外驱」到「内驱」的学习转换,促进了一代又一代读书人逆天改命。